Research on collaborative compilation of train work plans oriented to whole railway transport production process

-

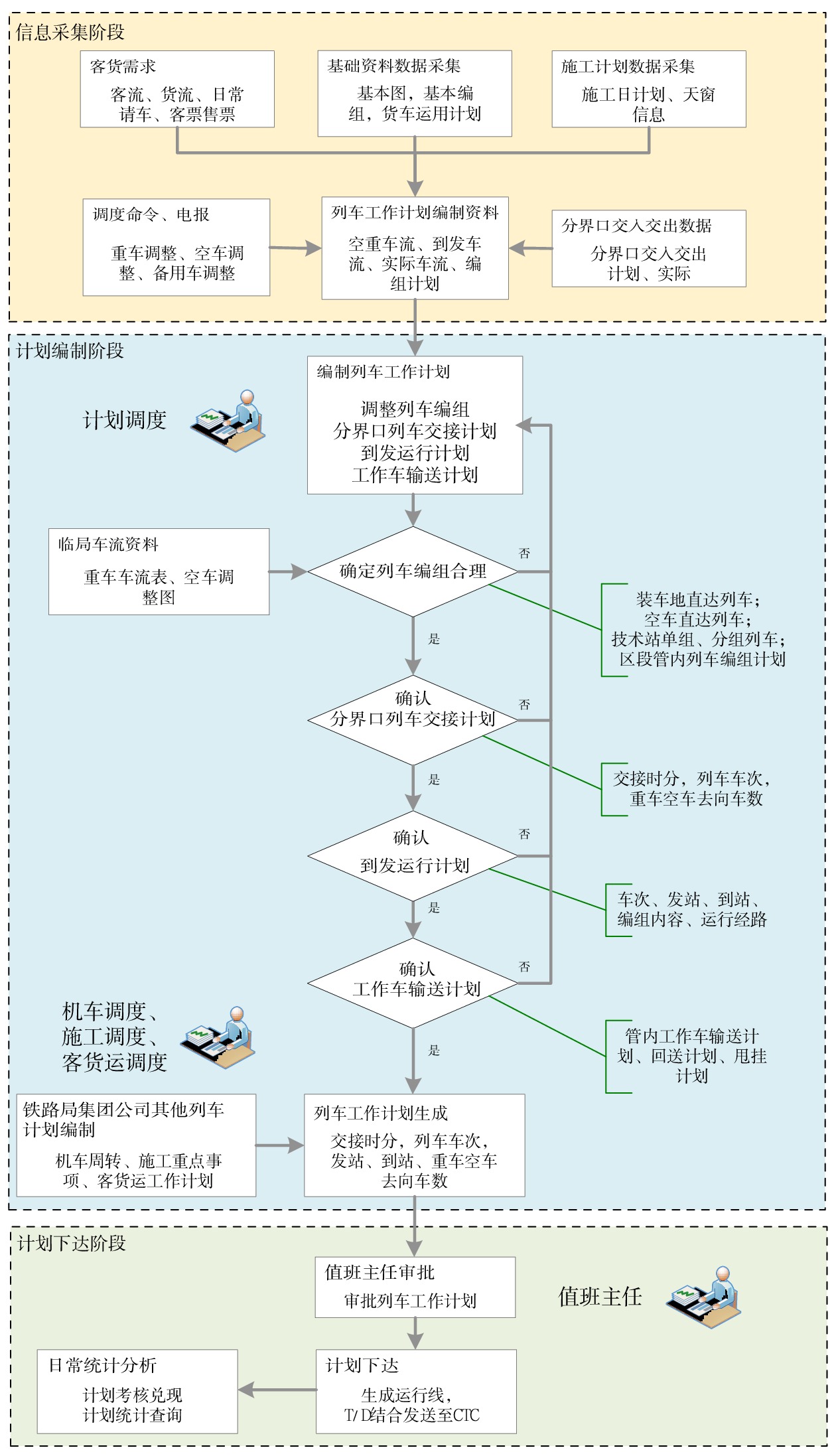

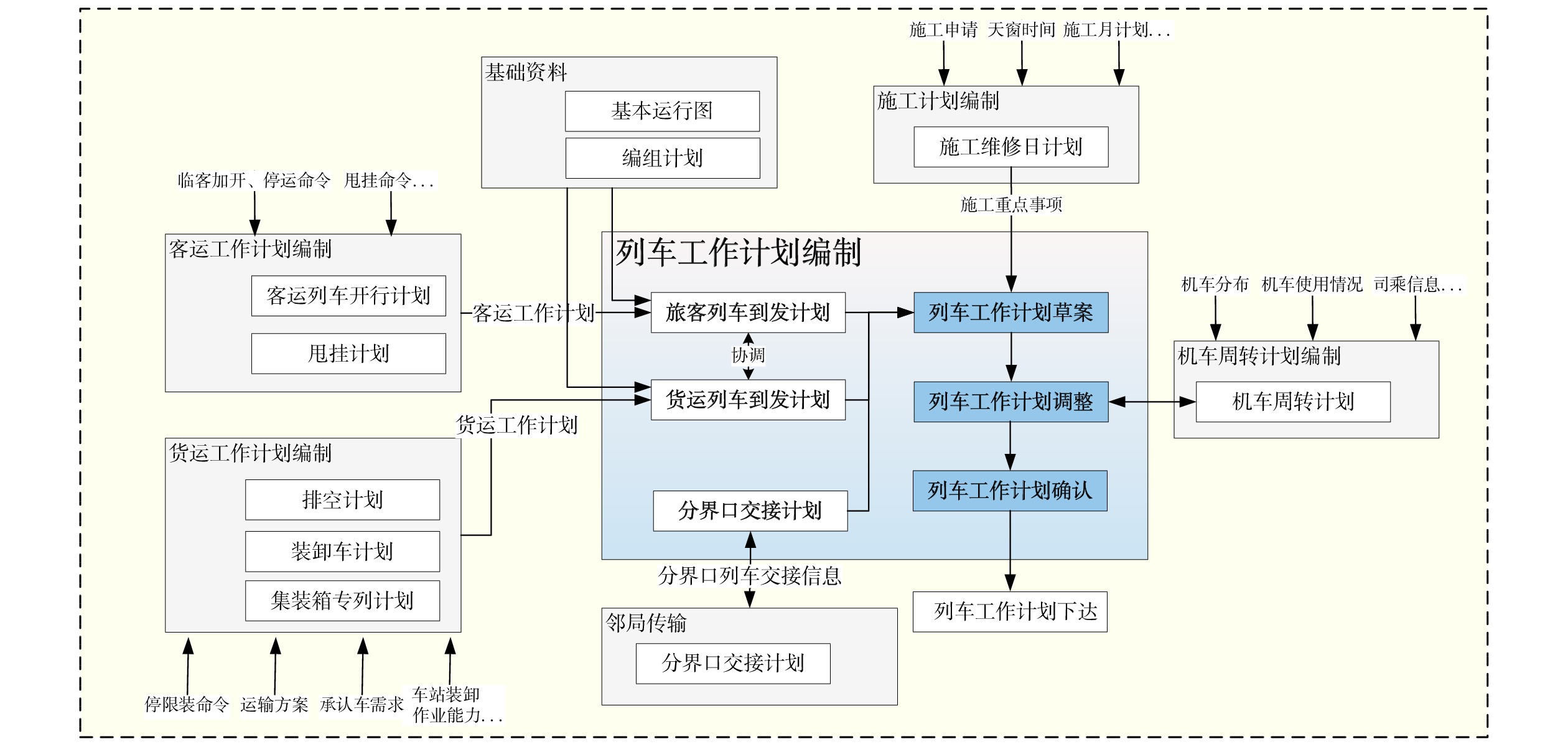

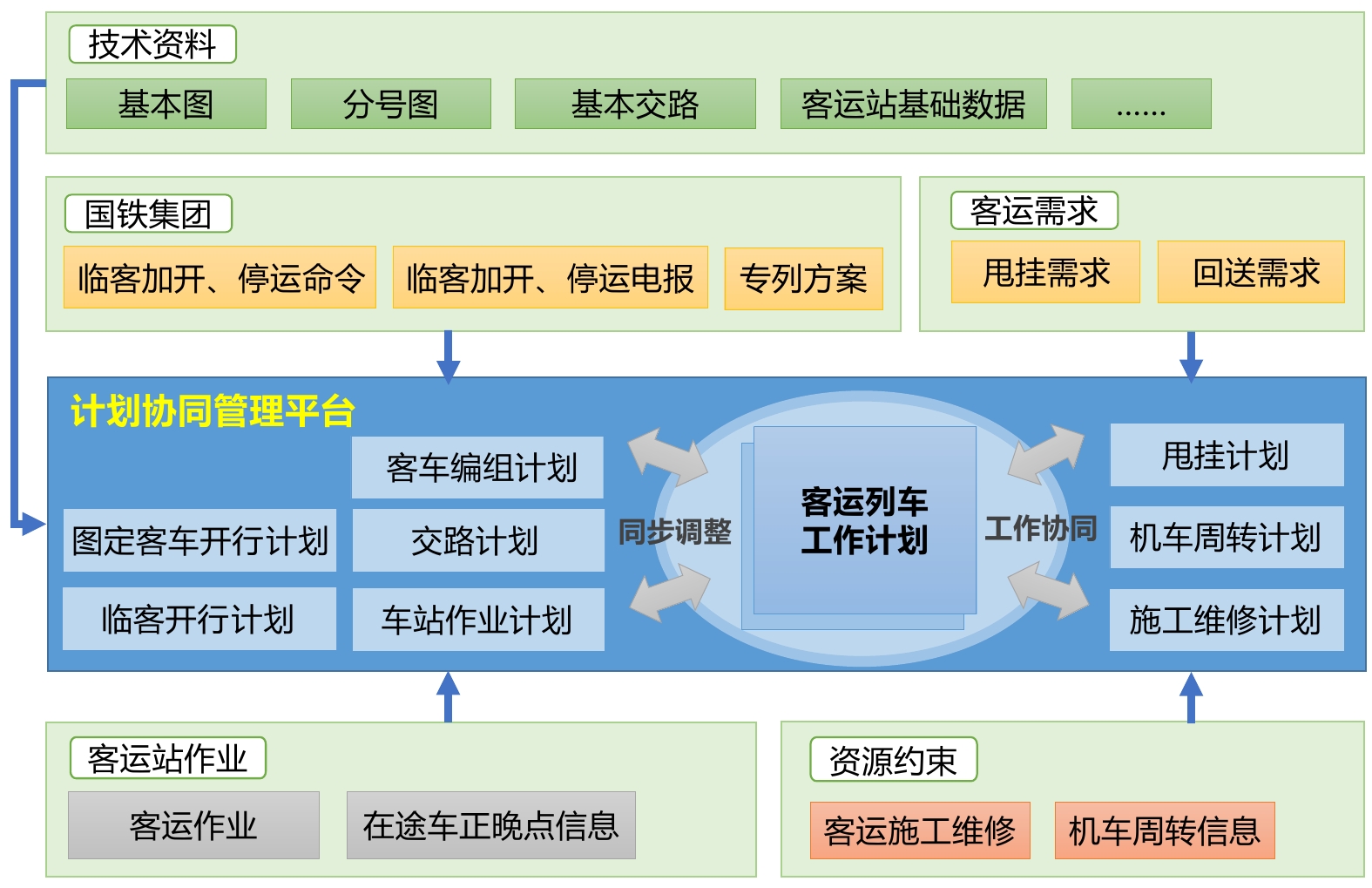

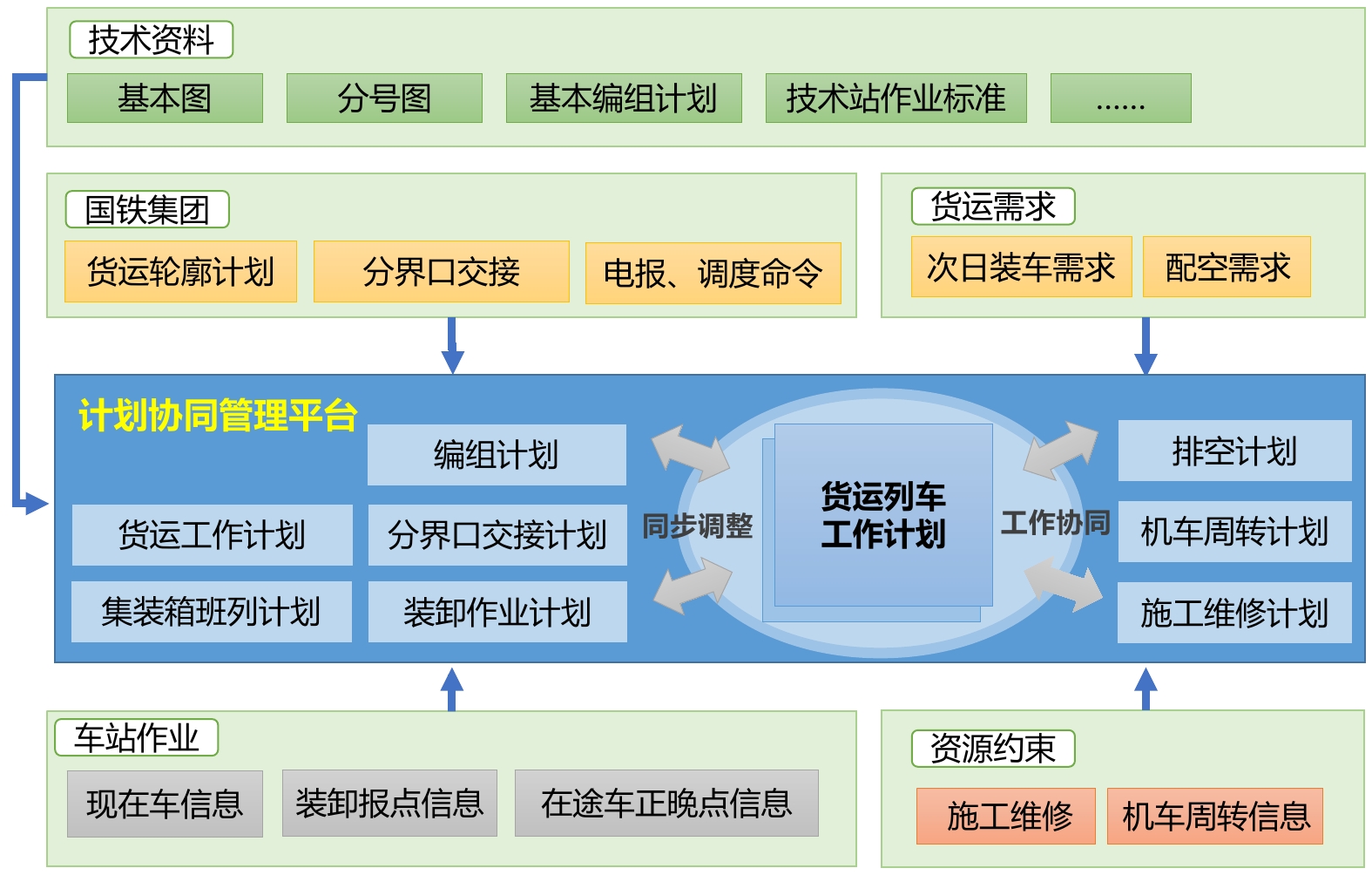

摘要: 为解决目前列车工作计划编制时未充分考虑与其它调度计划的关联性、调度人员间信息沟通不畅、各层级计划调度员不能有效协同开展工作等问题,结合铁路运输生产全过程,对列车工作计划编制业务流程进行系统分析,梳理了列车工作计划编制过程中涉及的信息交互,提出构建列车工作计划协同管理平台的初步方案,描述该平台支持下客运列车工作计划与货运列车工作计划的具体编制流程,指出后续的平台详细设计和开发工作中需要深入研究的若干要点和关键技术。该平台可让计划调度员在充分共享和及时交换信息基础上高效协同工作,实现列车工作计划编制过程的闭环管理,对促进中国铁路智能综合调度系统的发展将起到积极作用。Abstract: To deal with insufficient consideration on their correlations in compiling the train work plans and other dispatcing plans, poor communication of information between dispatchers, ineffective collaboration of train work plan dispatchers at dififferent levels, a systemic analysis on train work planning business process is made and information interactions involved in the process of compiling the train work plans are sorted out in combination with the whole production process of railway transportation. On this basis, a preliminary scheme to build a collaborative management platform for compiling the train work plans is put forward and specific processes of compiling passenger train work plans and freight train work plans supported by this platform are described. In the end, several key points and key technologies that need to be further studied in the subsequent detailed design and development of the platform are pointed out. This platform can enable the dispatchers to work together efficiently on the basis of full sharing and timely exchange of information, and realize closed-loop management of the compilation process of train work plans, which will play a positive role in promoting the development of the Chinese railway intelligent integrated dispatching system.

-

北京—张家口高速铁路(简称:京张高铁)是2022年北京冬奥会的重要交通基础设施,为北京、延庆、张家口三地赛区提供一流的高品质、高安全、高科技含量的冬奥交通服务,也为周边百姓出行提供了便利[1-2]。京张高铁地下站隧—八达岭长城站是一个大跨度洞群地下暗挖车站,主体建筑面积近4万 m2,具有跨度大、洞室多、埋深大等特点[3-4]。随着虚拟现实(VR,Virtual Reality)和增强现实(AR,Augmented Reality)技术的兴起,传统行业被赋予了新的发展势能[5-6],如何更好地利用建筑信息模型(BIM,Building Information Modeling)、地理信息系统 (GIS,Geographic Information System),以及VR、AR等可视化技术在铁路建设中开展虚拟建造、可视化交底、沉浸式虚拟漫游等方面应用[7-8],为高铁运营和控制提供支撑,为旅客提供丰富的虚拟交互体验等方面仍需深入研究。

本文通过构建京张高铁地下站隧信息模型,并对站内流动性设施设备进行三维重建,结合VR技术构建与现场实景环境一致的虚拟场景,为旅客提供智能展示及虚拟体验服务;针对站内综合维修服务需求,对候车空间进行基于AR隐蔽工程展示的初步探索,为站内综合维修人员检修管道、线缆等隐蔽工程起到重要的支撑作用。

1 京张高铁地下站隧信息模型构建

为了实现京张高铁地下站隧—八达岭长城站的智能展示,需要构建地下站隧信息模型,为虚拟场景的建立奠定基础。本文将地下站隧主体模型和站内流动性设施设备模型相结合,共同构建完整、全面的地下站隧信息模型。

1.1 地下站隧主体模型构建

地下站隧主体模型主要指主体工程BIM。本文通过多专业信息模型基础业务参数一致性表达方法,完成八达岭地下站隧主体专业BIM的构建。模型构建流程如图1所示。

1.1.1 地下站隧信息模型一致性表达

目前铁路行业针对信息模型建设和应用出台了一系列相关标准,本文主要研究基于信息交付手册(IDM,Information Delivery Manual)协同和数据模板的模型一致性表达技术,从而实现了地下站隧专业间信息模型的数据无缝交换。

(1)基于IDM协同技术的一致性信息传递

IDM定义了建设项目生命周期某一阶段、某一专业需要从整体BIM中获取和提交信息的规则,以及阶段和阶段之间、专业和专业之间的信息交换需求[9],其核心是流程图和交换需求。针对京张高铁地下站隧主体工程模型构建要求,基于IDM定义了地下站隧轨道、四电、隧道等专业间的信息交换节点,使专业信息模型间可进行信息交互,针对多专业协同设计流程,建立协同设计体系,为协同设计平台的构建奠定基础。

(2)基于数据模板的模型一致性表达

数据模板主要用于描述构造对象信息所需的概念和关系,通过提供一个标准化的数据结构来描述工程对象的特征,使业务语义能够通过模型构件的全生命周期进行无缝的信息交换。具体为:采用模板化的标准组织方式对地下站隧进行数据结构定义,通过在数据字典中创建工业基础类(IFC,Industry Foundation Classes)和数据模板相关概念之间的关系规则作为链接机制,将站隧模型业务语义数据通过数据模板链接到IFC信息模型数据存储标准,实现数据模板与IFC的链接。主要从以下几个方面定义并建立数据模板。

①工程管理基础类数据模板

工程管理基础类包含对象之间的关联关系、父子从属关系定义,并通过数据模板实现了构件之间的约束关系。

②工程对象基础类数据模板

主要描述面向对象的工程基本信息组成结构。以铁路隧道专业组件为例,模板包含路隧专业设计参数、几何特征、非几何信息等属性,通过自定义映射国际字典框架(IFD,International Framework for Dictionaries)编码和 IFC 编码,可实现对具体工程对象的描述识别。

③工程实体类数据模板

以隧道专业工程对象为例:模板文件中包含断面、洞身、洞门等基本属性参数,同时具备属性管理功能。模板采用可扩展标记语言(XML,Extensible Markup Languag)数据格式,可实现数据间的快速交换与共享。

1.1.2 地下站隧BIM创建

基于上述信息模型一致性表达方法,建立协同设计平台,创建地下站隧BIM。协同设计平台基于统一标准环境,通过集中管理设计资源和设计流程,从计划管理、人员权限及组织机构建设、设计文件命名及版本控制等标准化管理方面开展设计校审及会签流程控制,实现设计成果全要素数字化移交。

由构件库提供参数化驱动及人工辅助建模手段,通过在协同设计平台开展属性创建及属性管理,并在构件库的基础上进行专业化建模。在进行专业建模时,通过专业装配和区域装配,形成总装模型图。专业建模完成后提交模型成果,并开展模型碰撞检查及非几何属性信息检查,检查无误后进行模型发布,可实现模型信息查询及远程浏览访问等。

基于协同设计平台,通过地质模型读取、工点和单元库设计、专业设计元素结构化封装等操作过程,实现对京张高铁地下站隧的无砟轨道、接触网、轨旁设备、安全门、车站关键设施等BIM创建,如图2所示。

在此基础上,对现场隧道开展三维激光扫描,如图3所示。将三维点云数据与设计模型进行比对,根据偏差原因对BIM进行修改,生成与现场实际空间位置一致的竣工模型,为后续VR虚拟场景的建立奠定基础。

1.2 站内流动性设施设备模型构建

本文基于摄像头视频流获取站内设备的固定点位视像信息,对八达岭长城站站内旅客服务设备、消防设备等流动性设施设备进行数据采集及数据集训练,利用YOLO(You Only Look Once)技术实现在视频数据内识别、分辨出需要检测的特定流动性设备设施[10],并基于Bundle Fusion技术实现站内流动性设施的重建。

1.2.1 站内流动性设施设备图像识别

基于站内固定点位摄像头对候车空间座椅、消防设备等流动性设施进行图像数据采集,对采集的图像数据进行分类标识与训练,具体步骤如下。

(1)建立站内特定设备目标检测模型。针对想要更新的设备或物体,通过筛选摄像头对其拍摄的图片,得到与其相关的影像数据;对所有采集到的图片进行标注,用矩形框出目标物体,便于数据训练使用。

(2)对检测数据进行训练。在数据训练时对loss值进行观察,当avg loss在多个迭代中没有出现下降时停止训练。

(3)模型检测识别。基于训练数据构建具有细粒度语义类别标签的三维模型数据集,为了捕获细粒度类别之间的细微差别,基于图像识别和特征表示学习方法建立细粒度三维模型识别深度网络模型,以便捕获三维模型多视图中的细粒度局部区域信息;利用层次化的注意力机制聚合不同语义层级信息,生成具有细粒度区分的三维模型特征表示,实现基于固定点位摄像头的的模型识别。

1.2.2 站内流动性设施设备三维重建

三维重建是指从三维点云出发,重建出三维网格,本文设计了“扫描数据+场景语义分割+三维点云场景分割+三维重建与纹理贴图”的技术方法,实现对站内流动性设施设备的三维重建。

(1)扫描数据

利用便携式激光雷达与终端成像一体化设备采集八达岭长城站候车室内部分设备的三维点云和影像数据。

(2)场景语义分割

构建基于真实扫描场景点云的分割数据集,主要分为2个步骤,如图4所示。

①使用设备获取扫描点云,并对其附着颜色信息;

②采用人工加算法的半自动方式为场景点云构建标签,手动设置包围框,提取包围框内点云并进行去噪,对提取的实体点云打标。

(3) 三维点云场景分割

场景分割算法的基本框架为基于编码解码的U形神经网络,网络先通过降采样单元不断降低点云的分辨率,提取从局部到全局的多层次表征,通过上采样单元不断提升点云的分辨率,以得到最终的逐点表征,每一个采样单元后接一个基于Transformer的表征单元。

(4)三维重建与纹理贴图

在三维模型重建方面,通过基于全局隐函数的三维重建补全方法进行三维模型的补全[11]。先使用完整三维模型素材库训练三维重建网络,再冻结三维重建主干网络,优化匹配残缺三维模型,以重建与残缺三维模型相似的完整三维模型。

在纹理映射方面,通过采集现场纹理贴图,增加纹理清晰度,减少纹理贴图间的缝隙;通过获取纹理坐标,将贴图与重建模型进行融合,构建与实景一致的流动性设施设备模型。

对八达岭长城站内充电宝桩、灭火器、垃圾箱等众多流动性设施进行三维重建及补全后的模型如图5所示。

2 VR虚拟场景创建与智能展示

2.1 虚拟场景创建

利用多项感官、感知交互技术实现基于UE4的VR展示功能,对八达岭长城站站外空间及检票、候车、进出通道、地下站台等站内空间的虚拟场景进行创建,实现对八达岭长城站内外一体的立面直观展示。结合VR设备,可为旅客出行提供智能展示服务及沉浸式出行体验。

八达岭长城站装饰模型由3D Max软件分解,导出FBX格式。对于面数太多的模型,可导入3D Max按同等尺寸重新建模,重建后的模型分别归类到5个区域中,再将这5个区域的模型拆分成373个组块,具体实现过程如下。

(1)模型格式转换:将全部模型数据导入3D Max进行格式转换。

(2)模型处理:在373个组块中,每个组块由10~30个模型单体组成,将格式转换后的数据进行加工处理(含破面处理、重面处理、法线反转处理等),以适配UE4引擎。

(3)UE4贴图处理:将展好UV和分配好材质ID的模型,导入到UE4中进行材质制作,将现场采集的材质与模型进行融合贴图处理,共计制作4 800余项材质和贴图。

(4)场景烘焙:将制作好材质的模型放入场景中,加入灯光和环境光进行场景烘焙测试,构建与实景一致的虚拟仿真场景。部分场景模型如图6所示。

2.2 VR智能展示

在VR虚拟场景的基础上,融入车站周边特色,为旅客直观呈现八达岭长城站的建设特色、功能空间分布及八达岭历史文化。具体功能点包括八达岭介绍、空间功能介绍、乘车进出站流程等,同时结合VR虚拟设备,进一步提高对旅客出行的服务能力。

(1)八达岭介绍:以BIM+GIS三维场景为依托,通过语音方式介绍八达岭站周边詹天佑纪念馆、长城博物馆、八达岭长城、青龙桥车站、人字形铁路等多项历史文化特色,便于旅客更直观地了解该站。

(2)功能空间介绍:对八达岭长城站候车室、进出站通道及地下站台等功能区域进行标记显示,精细化展示各功能空间区域,能够通过区域标识进行虚拟导航线路指引。

(3)路线模拟:结合VR虚拟场景,模拟进站及出站完整的流程线路,方便旅客提前熟悉八达岭乘车环境。

(4)VR体验:在八达岭长城站设置VR体验设备,供旅客进行地下站隧仿真环境的漫游体验,为旅客出行提供虚拟体验服务。

3 AR应用探索

基于1.2.1节中提出的图像识别方法,对八达岭长城站站内候车厅内的“四面墙”进行精准识别,将分解后的管道、布线等装饰模型进行精准匹配,实现每面墙后装饰模型的直观呈现,便于站内检修工作人员通过移动设备查看墙面后的电缆走线位置,提高站内人员检修能力。基于AR的隐蔽工程展示方法如下。

(1)模型拆分:将站内装饰模型按照不同的墙面进行模型构件的拆分。

(2)面向站内墙面特征的精准识别:将地下站候车室内的四面墙壁按照“Q1”~“Q4”号进行命名,建立唯一身份标识;根据站内墙壁分布位置的细节特征,基于图像特征识别算法,判定具体的墙面“身份”。

(3)虚拟呈现:识别具体的墙面“身份”后,将分解后的模型与墙体编号进行匹配,结合AR应用技术,将BIM虚拟呈现到墙体之上,实现基于AR视觉的隐蔽工程展现。

基于以上方法,初步实现隐蔽工程模型与实景环境的可视化融合展现,为后续检修人员掌握隐蔽工程的检修位置及环境提供支撑。

4 结束语

本文从京张高铁地下站隧信息模型的构建出发,面向运营管理期旅客出行智能展示服务及站内检修服务需求,以同一底层BIM数据的流转为支撑,基于图像识别与三维重建技术实现站内流动设施设备模型的快速迭代更新,建立与实景环境一致的虚拟体验场景,为“一站一景”的智能展示创造条件。后续将进一步开展基于AR的隐蔽工程应用研究,将BIM融入实景墙体中,以“开洞门”的形式对隐蔽工程进行呈现,同时将候车室竣工图纸与隐蔽工程BIM从空间位置进行映射匹配,逐步建立站内空间可视化检修机制,以期提升综合维修管理效率与准确率,为运营期智慧车站的深化发展奠定基础。

-

[1] 周 勇. 铁路调度综合评价相关问题研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2012. [2] 陈志亮. 关于提高列车工作计划编制质量的研究 [J]. 科技创新导报,2019(11):229-230. [3] 苗建瑞,于 勇,孟令云,等. 面向稳定性的高速铁路车站作业计划优化方法 [J]. 交通运输系统工程与信息,2012(3):115-121. DOI: 10.3969/j.issn.1009-6744.2012.03.017 [4] 陈 韬,王文宪,吕红霞,等. 高速铁路枢纽站技术作业计划与动车所调车作业计划协同编制研究 [J]. 铁道学报,2020,42(4):17-29. [5] 中国铁路总公司. 铁总运 [2017]128号 铁路运输调度规则(普速铁路部分)[S]. 北京中国铁路总公司, 2017. [6] 刘 哲. 列车工作计划全程“一列车一条线”实现方法研究 [J]. 铁路通信信号工程技术,2019,16(7):19-24. DOI: 10.3969/j.issn.1673-4440.2019.07.005 [7] 谢玉霞. 铁路局调度日计划协同编制过程建模研究 [J]. 铁道运输与经济,2015,37(1):22-28. DOI: 10.3969/j.issn.1003-1421.2015.01.005 [8] 郑金子,薛 蕊,吴艳华,等. 国外铁路大数据研究与应用现状 [J]. 中国铁路,2018(2):54-62. -

期刊类型引用(3)

1. 何涛,许心怡,曾宪祥,王磊. 机电安装实模一致性技术在地铁施工中的应用. 中国高新科技. 2024(19): 130-132 .  百度学术

百度学术

2. 秦小光,刘嘉欣,左强新,于凯. 基于数字孪生的高铁智慧车站设备能源管理平台研究. 铁路计算机应用. 2023(08): 68-72 .  本站查看

本站查看

3. 杨文东,张银虎,刘强,明杰,郑伦英,黄新文,吕东,李伟,张顺顺. 基于三维大场景的铁路数字勘察与设计优化技术研究及应用. 铁道标准设计. 2023(10): 1-7+14 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: