Development direction of next generation railway information system

-

摘要: 介绍信息系统发展代际特征,基于云脑平台架构机理,结合铁路信息系统自身实际与发展目标,研究下一代铁路信息系统的发展方向。建议预先开展云边协同与泛在互联、面向认知与智能处理等研究,以期为推进铁路信息系统高质量发展,以及铁路数字化、网络化和智能化的进程提供参考。Abstract: This paper introduced the intergenerational characteristics of information system development, researched on the development direction of next generation railway information system based on the cloud brain platform architecture mechanism and in combination with the railway information system's own reality and development goals, and proposed to carry out research work on cloud edge collaboration and ubiquitous interconnection, cognition oriented and intelligent processing in advance, so as to provide reference for promoting the high-quality development of railway information system and the process of railway digitalization, networking and intelligence.

-

“十四五”时期以来,《交通强国建设纲要》《国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》《数字交通“十四五”发展规划》,以及中国国家铁路集团有限公司(简称:国铁集团)《新时代交通强国铁路先行规划纲要》《“十四五”铁路发展规划》《“十四五”铁路网络安全和信息化规划》等陆续发布,为中国铁路把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机,以信息化、智能化为杠杆培育新动能,提供了战略指引,指明了前进方向。值此机遇与挑战,分析信息系统发展代际及其特征,科学认识我国铁路信息系统当前所处代际,研究下一代铁路信息系统发展方向,对贯彻落实国家和国铁集团信息化战略要求与工作部署尤为重要。

1 信息系统发展代际及其特征

1.1 信息系统简介

信息系统由计算机软/硬件、网络和通信设备、信息资源、信息用户及规章制度等组成,是以处理信息流为目的的人机一体化系统[1]。从概念上讲,信息系统在计算机问世之前就已经存在,区别于其他系统,信息系统并不从事某一具体的实物性工作,而是面向关系全局或领域的运转运行、组织协调和管理决策。随着科学管理、数学、计算机、通信等理论、方法和技术的相互渗透与交融,信息系统在近半个世纪中得到迅猛发展,有力促进了企业用户的过程改进、效率提高和效益提升。

1.2 信息系统代际划分方式

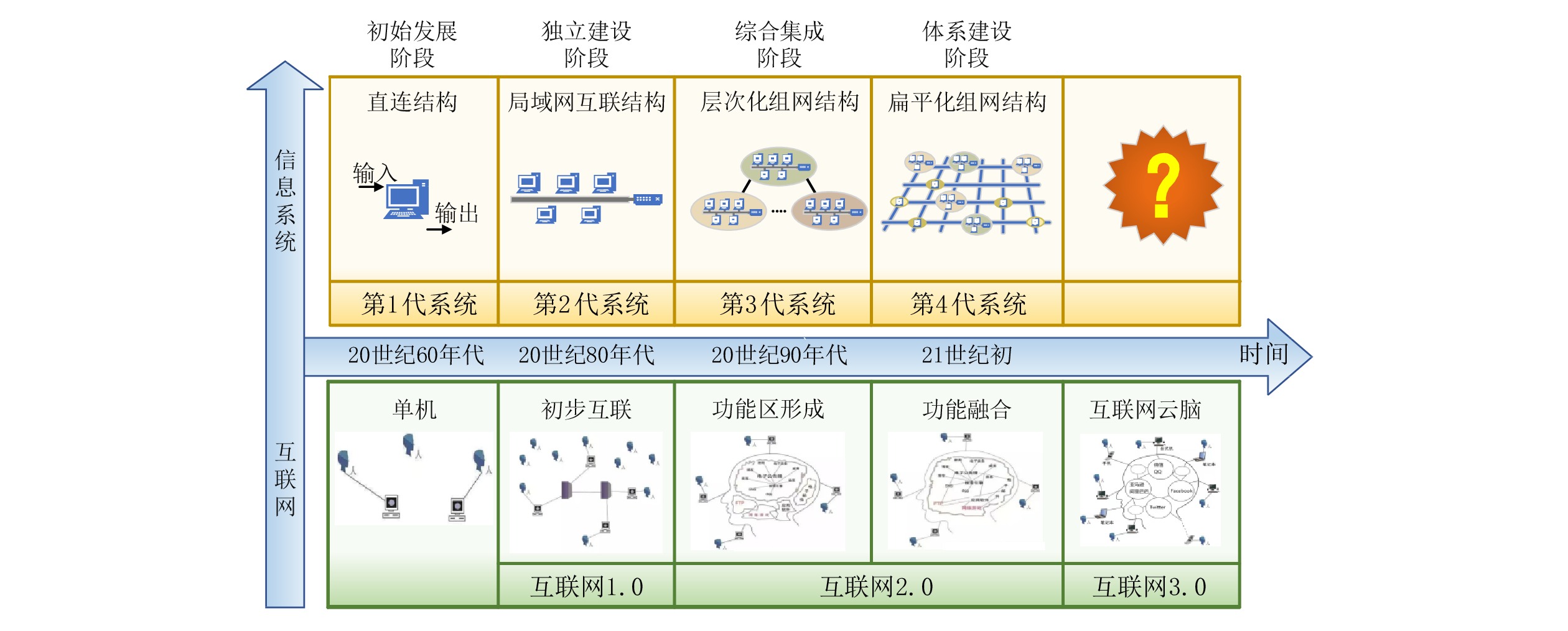

信息系统有多种代际划分方式。按照集成程度,信息系统经历了简单的数据处理、孤立的业务管理、集成的智能化管理3个发展阶段;按照部署方式,信息系统逐步由大型机时代、个人计算机时代、集群时代过渡到云计算时代;按照架构模式,信息系统从单机架构、分布式架构演进到微服务架构和低代码模式;按照智能化水平,信息系统由数据处理系统、管理信息系统、决策支持系统向人工智能、虚拟现实与数字孪生等方向发展[2]。

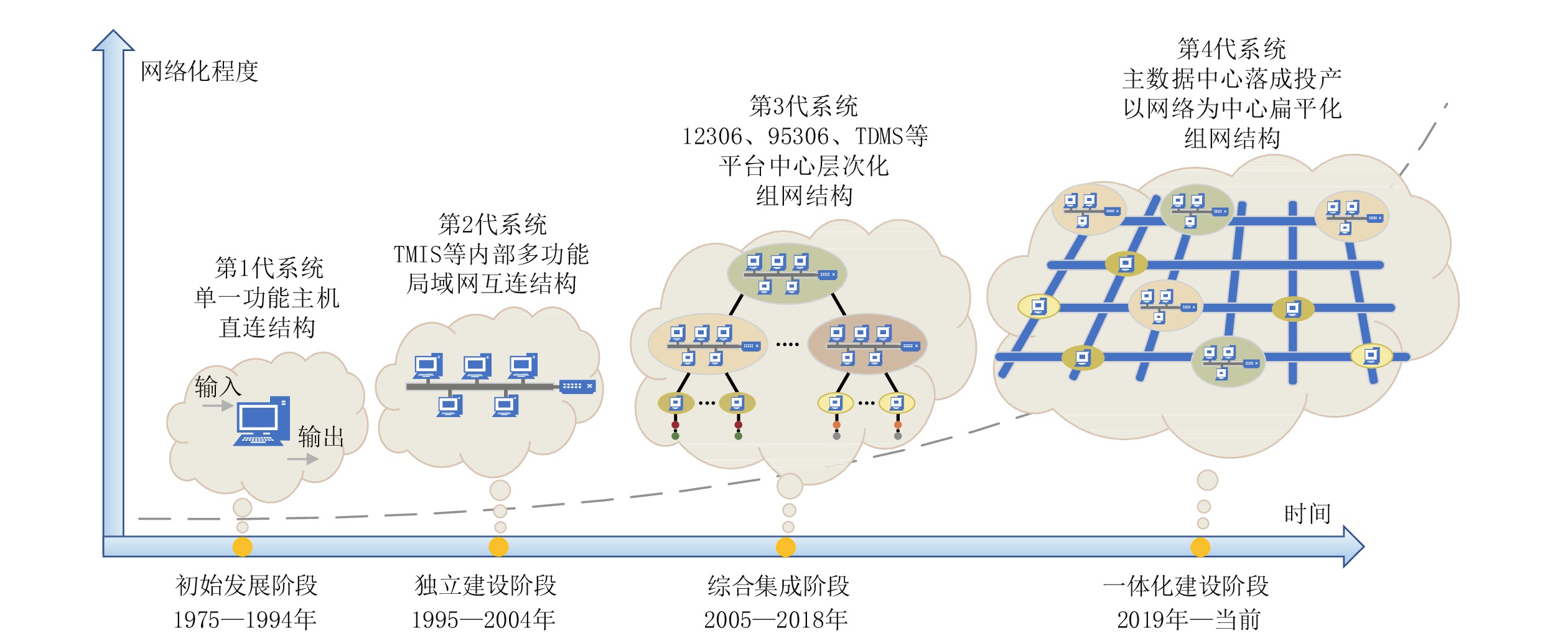

以上代际划分方式的主要依据是信息系统自身的几种不同技术维度。随着网络技术及互联网技术的高速发展,信息系统就像人类的神经系统一样,全面渗透到各个角落,深入到各个层面,将大千世界、万事万物更加紧密、有机地联系起来[3-4],与人们的工作生活融为一体。网络连接性作为信息系统的重要特征之一,不仅反映了多源异构技术的衔接方式与运用模式,也反映了整体与局部、组织与个体间的协同方式与融合深度。根据网络化程度对信息系统划分代际,能够更清晰地反映信息系统的发展历程。基于网络化程度的信息系统代际划分方式如图1所示。

1.3 信息系统代际主要特征

基于网络化程度的信息系统代际主要特征如下:

(1)第1代信息系统处于信息技术诞生之初,采用单一功能的单主机直接连接结构,可以解决简单重复问题;

(2)第2代信息系统对应网络技术的出现,多个单主机信息系统可通过局域网互联结构实现内部互联互通,具备简单分工协作能力;

(3)第3代信息系统利用广域网组网技术,形成以平台层为中心的层次化组网结构,信息系统以树形结构互联,能够处理专业内或信息系统间一定范围内的复杂问题;

(4)第4代信息系统采用以网络为中心的扁平化组网结构,横向可实现跨行业、跨领域、跨专业的连接与交互,纵向可贯通领域内各层级直达关注点,消灭了信息孤岛与信息系统壁垒,并直接引发了数据的爆发式增长。

在云计算、大数据、物联网等技术的推动下,部分行业、企业的信息系统已整体具备第4代信息系统的基本特征,数字化与网络化能力得到极大增强。目前,人们正在融合运用云计算、大数据、物联网、人工智能和边缘计算等技术,积极探索下一代暨第5代信息系统的发展方向和演进路径。

2 第5代信息系统

近年来,从面向感知到类人模拟,人工智能技术取得突破性进展,众多企业纷纷启动行业或企业的“云脑平台”或“智慧大脑”等类脑智能体建设。文献[5—8]在系统研究神经科学、人工智能与互联网内在联系与作用机理的基础上,描绘了互联网大脑模型,提出了城市大脑定义。文献[9—10]介绍了军事指挥系统云脑平台建设思路。第5代信息系统与互联网云脑概念模型高度相似,是基于先进互联网技术的类脑智能系统,将实现7个特征演进。

2.1 云端结构向泛在互联演进

拓展既有云端资源,纵向延伸至基层、基础、终端、边缘,实现云边端一体化,横向融合中心云、分布云、移动云、边缘微云和公有云,突破传统网络边界限制,实现泛在互联,提升资源协同共享与信息互联互通能力。

2.2 数据处理向认知能力演进

融合精炼大量、冗余和繁杂的数据,面向企业用户、过程、任务和人员特点与偏好,提供态势分析、判别建议、执行步骤等知识,减轻处理海量数据的负担,提高有价信息的精准度与时效性。

2.3 计算能力向普适计算演进

基于泛在互联,数字化设备、便携式终端、移动装备和边缘计算节点不再局限于云平台或数据中心,均能提供计算能力,通过便捷灵活的重组与调度机制,用户可在任何时间和任何地点,以任何方式获取所需要的计算能力。

2.4 网络中心向知识中心演进

聚焦知识、规则、模型、算法、模式的建设与组织,面向任务分析、决策、执行与反馈,提供综合智力服务,替代以数据共享和信息接口为主的信息系统间交互方式,将信息优势转化为智力优势,进而转化为决策与行动优势。

2.5 定向学习向自主学习演进

具备自学习、自演化能力,基于泛在互联,不间断地精炼、博弈和训练知识、模型与算法,持续提升感知能力、认知能力与智能水平。

2.6 人机交互向人机融合演进

利用人体生物工程学研究成果,通过合理的人机分工,将人的个性化与机器的预制化融合互补,建立自然高效的交互方式,充分发挥人与机器各自优势,朝着人机智能共生方向发展。

2.7 运行维护保障向韧性免疫演进

能够实时感知信息系统的运行状态与环境的变化情况,可自主生成应对故障的响应恢复策略,利用普适计算调度资源,保障核心任务不中断,并对新接入的资源、修复的资源和存在故障的资源进行自适应重组,提升动态环境下完成任务的可靠性和稳定性。

3 云脑平台

3.1 定义

云脑平台借鉴云计算技术和互联网大脑模型[11],以构建行业、企业或专业领域类脑智能体为目标,以系统科学为指导,逐步形成智能体的感觉神经(物联网)、神经纤维(5G、光纤、卫星等通信技术)、神经元(信息系统、专业平台、工业4.0、工业互联网)、神经末梢(边缘计算)和中枢神经(大数据、人工智能),具有环境认知、人机融合、主动学习、自主演化和群脑协作等特点与能力,为解决复杂问题,满足各方需求,实现精准分析、整体研判和协同指挥提供智能支撑作用。

3.2 架构机理

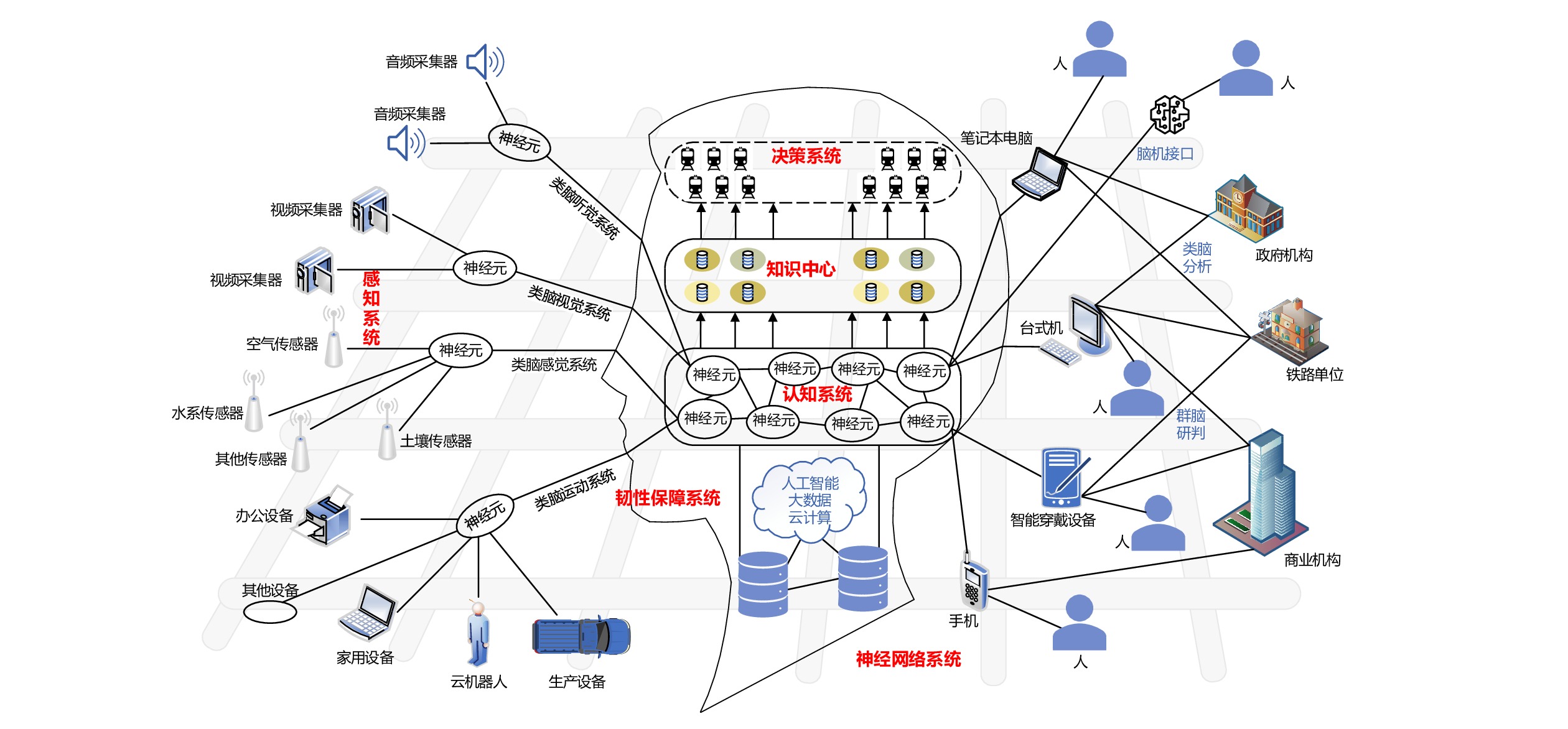

云脑平台依托云计算、大数据、人工智能与泛在互联等理念、方法和技术,由感知系统、决策系统、知识中心、认知系统、韧性保障系统和神经网络系统组成,其参考架构如图2所示。

3.2.1 感知系统

利用物联网技术,通过传感器采集时间、位置、温度、湿度、流量、流速等信息,并源源不断地向认知系统传递,构成云脑平台的感觉神经系统,形成感知能力。

3.2.2 决策系统

将业务需求、要求、目标、策略和规则与云脑平台的感知能力、认知能力深度融合,提供分析、演示、研判、博弈、演进、推理等类脑研判决策服务,满足统一指挥、协同调度、监督监测、反馈评估等任务需要,构成云脑平台的神经中枢,形成决策能力。

3.2.3 知识中心

知识中心面向知识,将物理上数据互连的接口网络,演化为逻辑上知识互连的知识网络,支持知识的认知、提炼、检索及自我学习和自我更新。依托知识中心,数据挖掘转变为知识获取,态势感知升级为态势认知,数据共享提升为知识共用,简单协作发展为联合行动,信息技术对业务的支撑作用将由辅助工具、展示方式和交互平台演变为响应能力、处置能力和联动能力。

3.2.4 认知系统

利用云计算、大数据、人工智能等技术,重组、整合各种面向领域、面向专业的信息系统和信息服务,负责数据处理、任务执行、效果反馈、信息提炼、知识学习等,构成云脑平台的神经元、神经末梢和知识中心,形成认知能力。

3.2.5 韧性保障系统

利用云计算、网络安全等技术,持续感知云脑平台、关联节点及要素结构等资源状态、运行环境的变化与异常,自主诊断问题,主动调度相关资源,形成自我修复与免疫防御能力,持续不断地向各联网节点进行智能赋能,保障核心任务的稳定、安全和可靠。同时,韧性保障还具有自适应、可组合等能力,允许其他云脑平台或类脑智能体的无感接入与退出,通过重组、重构与自我调整机制实现整体能力的提升与演化。

3.2.6 神经网络系统

利用泛在互联技术形成宏大、健壮的信息网络,实现万物互联,进而基于感知能力和认知能力,传输、响应、反射各种数据、知识与决策,构成云脑平台的神经纤维,逐步形成神经系统,最大化提高云脑平台的敏捷性和灵活性。

4 铁路信息系统发展代际与发展方向

4.1 铁路信息系统当前代际

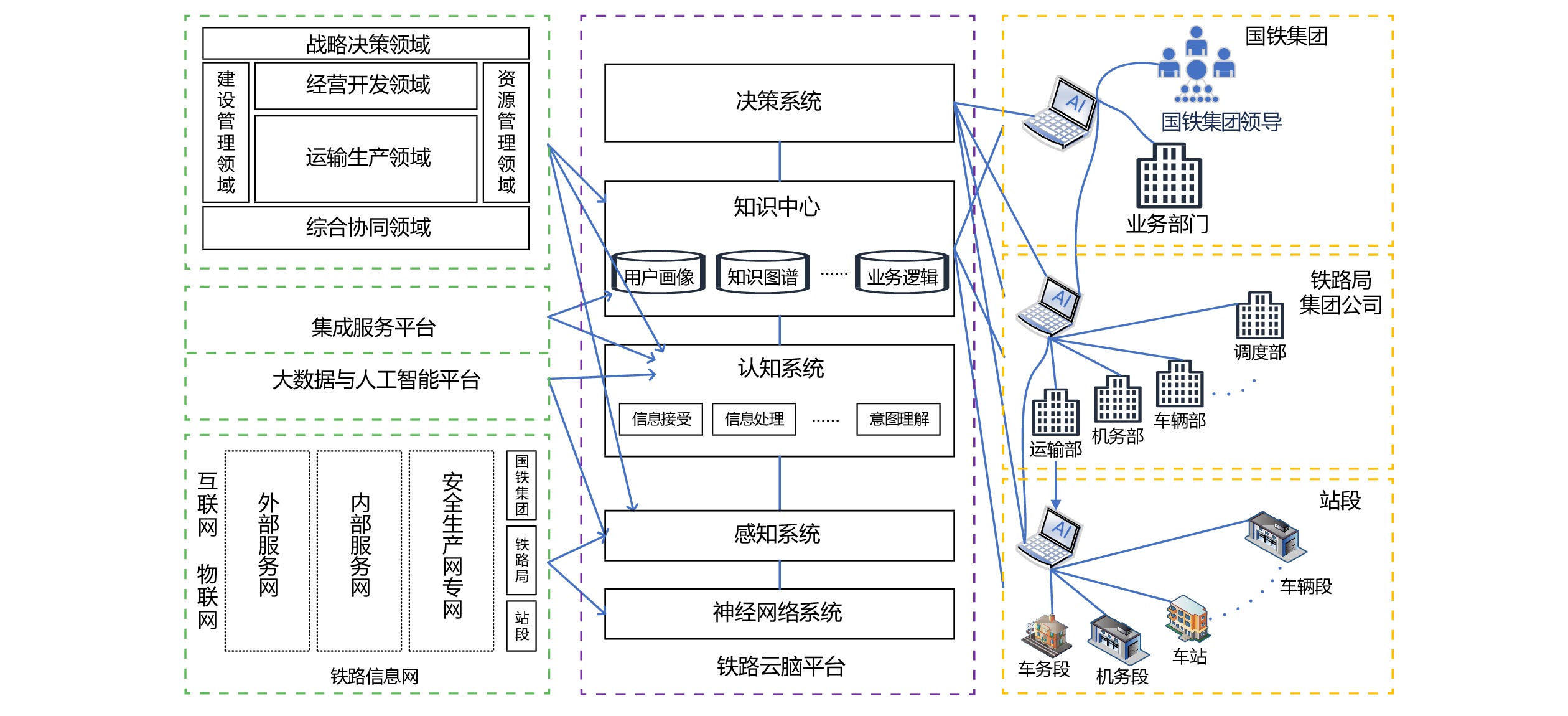

中国铁路信息系统起步于上世纪70年代,经过多年发展,从最早的单机电算化应用,到以铁路运输管理信息系统(TMIS,Transportation Management Information System)为代表的联网应用,再到以铁路12306互联网售票系统、铁路95306货运电子商务系统、铁路运输调度管理系统(TDMS,Transportation Dispatching Management System)、货运票据电子化系统等为代表的面向专业的多层级信息系统,基本实现了铁路主要业务场景的全覆盖,有效提升了铁路运营、服务与管理水平。按照信息系统网络化代际划分方法,中国铁路信息系统已全面具备第3代特征,正快速向第4代过渡。中国铁路信息系统代际如图3所示。

4.2 下一代铁路信息系统发展方向

中国铁路可结合自身实际与发展目标,抢抓新一轮科技革命强劲动力,加快技术迭代,提升研发实力,面向第5代信息系统,基于云脑平台理念,构建下一代铁路信息系统。基于云脑平台的铁路信息系统架构模型如图4所示。

下一代铁路信息系统的核心任务是构建铁路云脑平台。铁路云脑平台以国铁集团数据中心和国铁云为依托,融合铁路信息网络、5G公/专网、物联网、集成服务平台、大数据与人工智能平台及各领域信息系统,形成面向铁路的类脑智能体,为生产、经营、管理与决策提供支撑。基于铁路云脑平台,传统信息系统的数据采集、传输、存储、计算等模块将分解为云脑平台的基础构成要素,既有的功能、规则、算法、业务逻辑将转为感知单元和认知单元,信息化将更加聚焦知识建设和能力建设。

5 铁路云脑平台关键技术

铁路云脑平台涉及众多学科理论、方法与技术,以下重点介绍3项基础性关键技术。

5.1 知识中心构建技术

海量数据既可以成为数据优势,也可能成为数据处理的负担,其关键是加快构建知识中心,实现数据向知识的跨越,以知识为核心要素,将数据优势转化为决策优势和行动优势。构建知识中心的关键在于打破信息系统间的边界,建立以知识为核心的共享机制、响应机制、处理机制、执行机制和学习机制。

5.2 神经网络组网技术

铁路信息网络已全面覆盖国铁集团、铁路局集团公司及所有基层站段,为建设神经网络提供了良好的基础环境。区别于信息网络组网技术,神经网络组网技术需重点关注2个方面:

(1)继续利用铁路路网优势,融合通信、互联网、信息等技术推动万物互联,突破物理树形或层级组网结构,建立虚拟神经纤维,构建扁平化、类互联网连通特性的虚拟网络;

(2)借鉴脑科学、神经科学、认知脑计算模型等研究成果,探索类脑神经反射弧机理、多模态感知信息传递等理论与方法,衔接虚拟神经元、神经末梢和神经中枢,形成感知、认知、决策反射弧,为知识的运用与分享,以及能力的组合与协作提供基础。

5.3 自适应可组合能力

铁路与各行各业联系紧密,目前采用的数据共享与接口交互将被云脑平台间的联动协作所替代,这就要求铁路云脑平台需要具备自适应可组合能力。自适应可组合能力可使云脑平台像人类一样,既能单独执行任务,也可以结成小组团队作战,团队成员可随时加入或退出。这种能力超越了信息系统间技术层的链接,核心是实现不同云脑平台间感知、认知、知识、决策、执行、反馈等能力层的组合与协作。自适应可组合能力实现的重点是以多数据中心连接、多云组合、多网融合为基础,突破神经网络衔接,实现知识共享共用、群脑研判决策等。

6 前瞻研究建议

铁路云脑平台建设并非一蹴而就,需要科学规划,统筹推进。按照当前铁路信息系统的发展现状,建议预先开展以下2项基础性前瞻研究。

6.1 云边协同与泛在互联

铁路是全国一张网,运营需要“数据中心—站场—线路”三者的业务协同,云边结合的云架构非常符合铁路网络特点。铁路自有信息网络已建设了云平台网络及物联网边缘接入环境,形成了天然的云边关系。基于云边协同的国铁云,通过融合数据中心云、边缘云和物联网终端,共同构成“云边端协同一体”,初步实现泛在互联,为后续开展铁路神经网络和感知系统建设奠定了物理环境基础。

6.2 面向认知与智能处理

铁路大数据平台、各专业信息系统和业务中台积累了海量数据,精炼大量、冗余和繁杂的数据,通过沉淀有价信息,提炼高效算法,梳理复杂流程,归集各类业务场景和工作任务的环境态势、内在联系、要素结构和演变方式,形成铁路业务知识,为各级各专业工作人员开展分析、设计、决策、执行与评估提供选项与支持,继而为后续开展认知系统、神经元、神经末梢和中枢神经系统的研究夯实基础。

7 结束语

文章介绍信息系统发展代际特征及其划分方法,研究下一代铁路信息系统发展方向。中国铁路信息系统已具备第3代特征,正快速向第4代演进。在国家战略部署和国铁集团发展规划的指导下,铁路信息系统应紧抓新一轮科技革命契机,面向第5代,基于云脑平台理念,开展神经网络系统、感知系统、认知系统、知识中心和决策系统等前瞻性研究,推动铁路信息系统整体架构升级、技术更新、能力提升,促进信息系统代际快速赶超,并为后续建设铁路云脑平台,构建铁路类脑智能体,推动铁路信息系统的数字化、网络化、智能化奠定基础。

-

[1] 徐宗本. “数字化、网络化、智能化”新一代信息技术的聚焦点 [J]. 科学中国人,2019(7):36-37. [2] 上海社会科学院信息研究所. 信息安全辞典[M]. 上海: 上海辞书出版社, 2013. [3] 王同军. 中国智能高速铁路2.0的内涵特征、体系架构与实施路径 [J]. 铁路计算机应用,2022,31(7):1-9. [4] Nilsson N J. The quest for artificial intelligence: a history of ideas and achievements[M]. New York, USA: Cambridge University Press, 2010.

[5] 刘 锋. 互联网与神经学的交叉对比研究 [J]. 复杂系统与复杂性科学,2010,72(2-3):104-115. [6] 刘 锋. 互联网进化论[M]. 北京: 清华大学出版社, 2012. [7] Liu F, Shi Y. Structure and operation mechanism of internet virtual brain[C]//2014 IEEE International Conference on Computer and Information Technology, 11-13 September, 2014, Xi'an, China. New York, USA: IEEE, 2014: 903-907.

[8] Liu F, Shi Y, Li P J. Analysis of the relation between artificial intelligence and the internet from the perspective of brain science [J]. Procedia Computer Science, 2017(122): 377-383. DOI: 10.1016/j.procs.2017.11.383

[9] 张志虎,宋春林,刘思培,等. 指挥云脑研究 [J]. 火力与指挥控制,2020,45(4):77-82. [10] 丁 峰,易 侃,毛晓彬,等. 第5代指挥信息系统发展思考 [J]. 指挥信息系统与技术,2018,9(5):17-24. [11] 张志华,王 凡. 第五代指挥信息系统总体及其智能化技术设想 [J]. 指挥控制与仿真,2021,43(5):1-7. -

期刊类型引用(8)

1. 刘忏,王子腾,薛维佳. 铁路配置管理系统设计与实现. 铁路计算机应用. 2025(03): 21-26 .  本站查看

本站查看

2. 曹海鹏,唐伟忠,朱祎雯,汤欣宇,刘海宁. 基于无服务器架构的铁路应用开发资源共享与集成平台设计. 铁路计算机应用. 2024(01): 44-51 .  本站查看

本站查看

3. 王一芃,刘洋,许云龙,郝健宇. 面向铁路信息网络的可信计算安全机制探讨. 交通工程. 2024(01): 45-49 .  百度学术

百度学术

4. 潘红芹,高洋,安婷玉,代娇. 铁路信创云平台解决方案. 中国铁路. 2024(03): 71-77 .  百度学术

百度学术

5. 王焕松,乔立贤,于胜利,卢文龙,李达塽,高静贤. 铁路云CAD系统数据安全防护机制研究. 铁路技术创新. 2024(02): 78-84 .  百度学术

百度学术

6. 舒雨姗,唐伟忠,庞伟赟,曹海鹏,李汶鞠. 基于Greenplum的铁路数据共享平台设计. 铁路计算机应用. 2024(06): 57-66 .  本站查看

本站查看

7. 朱涛,陈栋,张斌,郑鹏飞. 铁路运输调度业务中台的研究与实践. 智慧轨道交通. 2024(05): 91-94+104 .  百度学术

百度学术

8. 罗康生,吴慧晴. 铁路复杂场景下的网络规范研究. 网络安全技术与应用. 2024(12): 134-136 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(3)

下载:

下载: