Cloud-edge collaboration architecture of railway information system

-

摘要: 随着铁路信息系统业务量和数据量的日益增加,迫切需要探索一种新的架构,提升系统的自治能力和响应能力。文章结合铁路信息系统业务特点,提出了适用于铁路信息系统的云边协同体系架构,详细阐述了云边协同的技术体系和微服务、容器编排、边缘计算等关键技术,并介绍了其在铁路信息系统中的应用场景,可对云边协同技术在铁路领域的落地实施提供参考。Abstract: With the increasing traffic and data volume of railway information system, it is urgent to explore a new architecture to improve the autonomy and responsiveness of the system. Combining with the business characteristics of railway information system, this paper proposed a cloud-edge collaboration architecture suitable for railway information system, expounded in detail the technical system of cloud-edge collaboration and key technologies such as microservices, container orchestration and edge computing, and introduced its application scenarios in railway information systems. It can provided a reference for the implementation of cloud edge collaboration technology in the railway field.

-

近年来,随着铁路信息化建设的发展,铁路信息系统已深入各类复杂的铁路业务场景。现有的铁路信息系统管理分散、资源不均衡、响应不及时等问题日益突出,传统的铁路信息系统体系架构已不能满足铁路各业务领域日益增长的业务处理需求。

目前,一种逐渐成熟的信息技术——云边协同技术,已在通信、运输、制造等领域广泛应用。工业制造领域,建立了边缘工业设备的数据采集和数据整合流程;通信行业涌现出一批云边协同计算平台,探索更加直观的渠道和商业变现能力;物流领域作为典型的物联网业务场景,将快递扫描业务上云,实现了边缘侧扫描校验、云上综合调度的协同策略。云边协同技术结合云计算和边缘计算各自的优势,既能应对大数据、长周期业务,又能实现快速响应、自动决策,为铁路信息系统提供了新的架构方案。

本文初步探索云边协同在铁路信息系统中的应用方式,提出铁路信息系统云边协同体系架构。

1 铁路信息系统云边协同体系架构

1.1 云边协同体系概述

云计算是一种通过网络按需提供服务的计算范式;边缘计算将服务能力下沉到网络边缘,解决了云计算中延迟响应等问题。云边协同是实现云计算与边缘计算的协同联动,进一步提升服务能力的新兴计算范式[1]。

传统铁路信息系统架构中,海量的异构数据上传到中心云进行处理,给云端计算单元带来日益沉重的工作负荷。云计算全局性、非实时、长周期数据处理能力强的特点,使其在铁路系统长周期业务、运营数据分析决策等领域发挥优势[2];边缘计算局部、实时、短周期数据处理分析能力强的特点,使其更擅长实时任务处理和决策执行[3]。为适应当前铁路系统低时延、短周期、局部自治的需求[4],亟需结合二者优势,构建铁路信息系统云边协同体系架构。

1.2 铁路信息系统云边协同总体架构

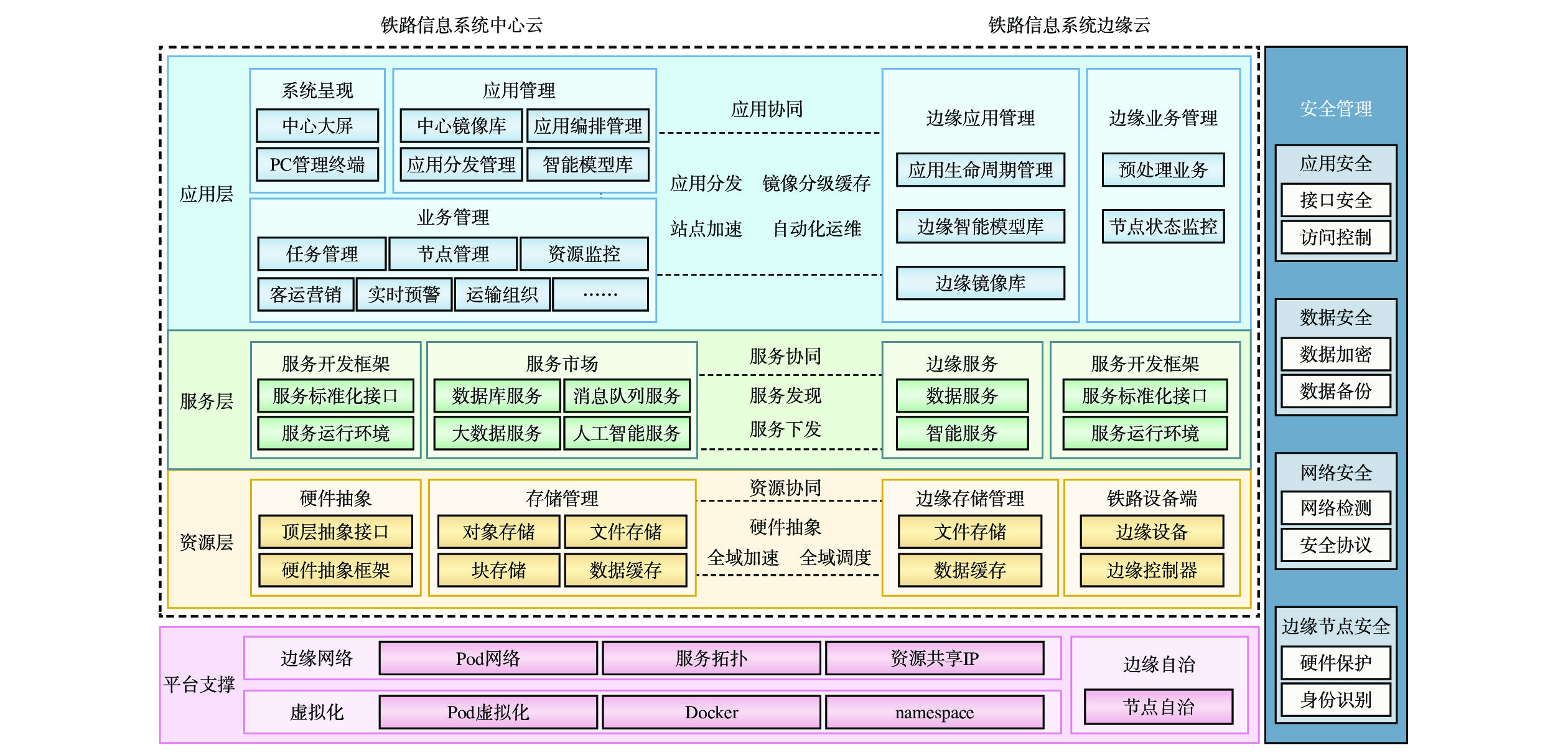

基于云边协同的铁路信息系统以低侵入性、整合Kubernetes生态圈开源技术为主,对现有的铁路信息系统从架构层面进行重构。铁路信息系统云边协同总体架构如图1所示。

1.2.1 应用层

应用层整合云边铁路信息系统的业务能力,对外提供系统应用的使用接口[5];负责维护铁路系统内应用的注册、分发和管理。中心云的系统呈现模块可视化展示系统整体状态;各应用实现的具体铁路业务由中心和边缘的业务管理模块统一管理;中心和边缘的应用管理负责存储和编排不同需求的铁路业务,将计算密集应用分发至中心云,低时延应用则交由边缘云。

1.2.2 服务层

服务层实现可复用的服务,有效解决铁路信息系统长期以来服务重复开发的问题。服务开发框架是服务开发和运行的必要组件,铁路信息系统开发的服务和第三方常用服务聚合存储在服务市场,经服务协同下发到边缘服务管理模块,以支撑边缘应用运行。服务层的实现涉及具体的服务技术,包括MySQL数据库服务、RabbitMQ消息队列服务、TensorFlow人工智能服务等[6]。

1.2.3 资源层

针对铁路信息系统运营中产生的海量异构数据,资源层屏蔽不同业务数据的结构差异,尽可能提高数据利用率。中心云的硬件抽象模块通过设计顶层数据抽象,采用硬件抽象框架将从边缘汇集的数据抽象为更通用的数据格式,并交由存储管理模块以对象或文件的方式进行存储。边缘存储管理模块在边缘云上存储具体的铁路数据,解决过去部分数据存储在非铁路单位时的数据安全问题。框架通过边缘控制器对接入边缘云的铁路联网设备进行集中调度。

1.2.4 安全管理

安全管理贯穿整个云边协同体系架构,从应用安全、数据安全、网络安全、边缘节点安全4方面,全方位保障铁路信息系统安全。

1.2.5 平台支撑

平台支撑通过搭建统一管理平台,提供整个铁路信息系统云边协同体系架构的底层支撑。虚拟化是系统硬件资源复用的基础,边缘网络负责中心云和边缘云之间的网络通信,边缘自治则保证了部署在站点的边缘云与数据中心的中心云网络断开时,站点服务仍能自主完成。

1.3 铁路信息系统云边协同技术体系

1.3.1 应用协同

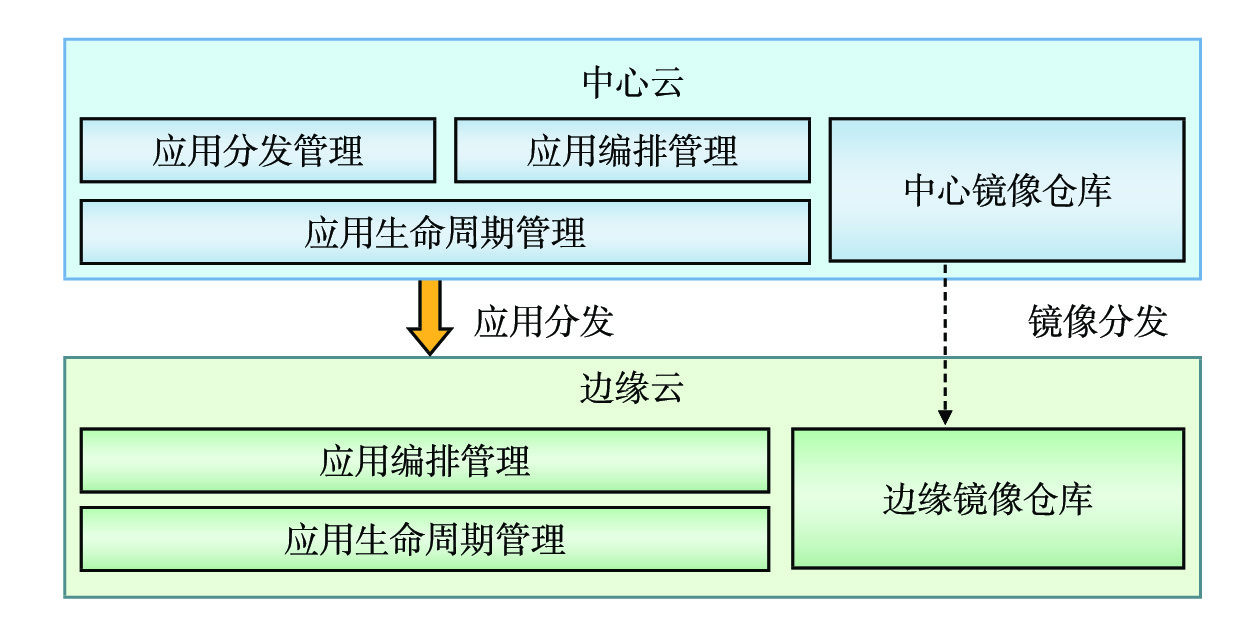

应用协同通过中心云应用管理模块和边缘应用管理模块协作,拆分铁路应用的云边能力,综合优化铁路应用。铁路信息系统的各个应用以镜像形式集中存储在中心镜像仓库中,通过应用分发管理,统一决策是否分发到边缘云;边缘云上拥有自己的边缘镜像库,负责接收从中心镜像仓库下发的应用镜像,以镜像分发的形式间接实现应用分发。中心云和边缘云都可借助各自相应的应用编排管理模块和生命周期管理模块,将应用镜像实例化成容器对象 [7],在云和边同时提供铁路应用服务。应用协同架构如图2所示。

铁路各站段自建服务器导致硬件资源差异大,各服务器作为边缘节点加入边缘云时,利用平台支撑层提供的Pod虚拟化、资源共享IP、namespace[8]等特性,屏蔽中心云和边缘云的硬件环境差异,实现应用亲和性分发;采用镜像分级缓存、边缘镜像站点加速、边缘节点间P2P分发等技术加速应用大规模分发,提高部署速度。

1.3.2 服务协同

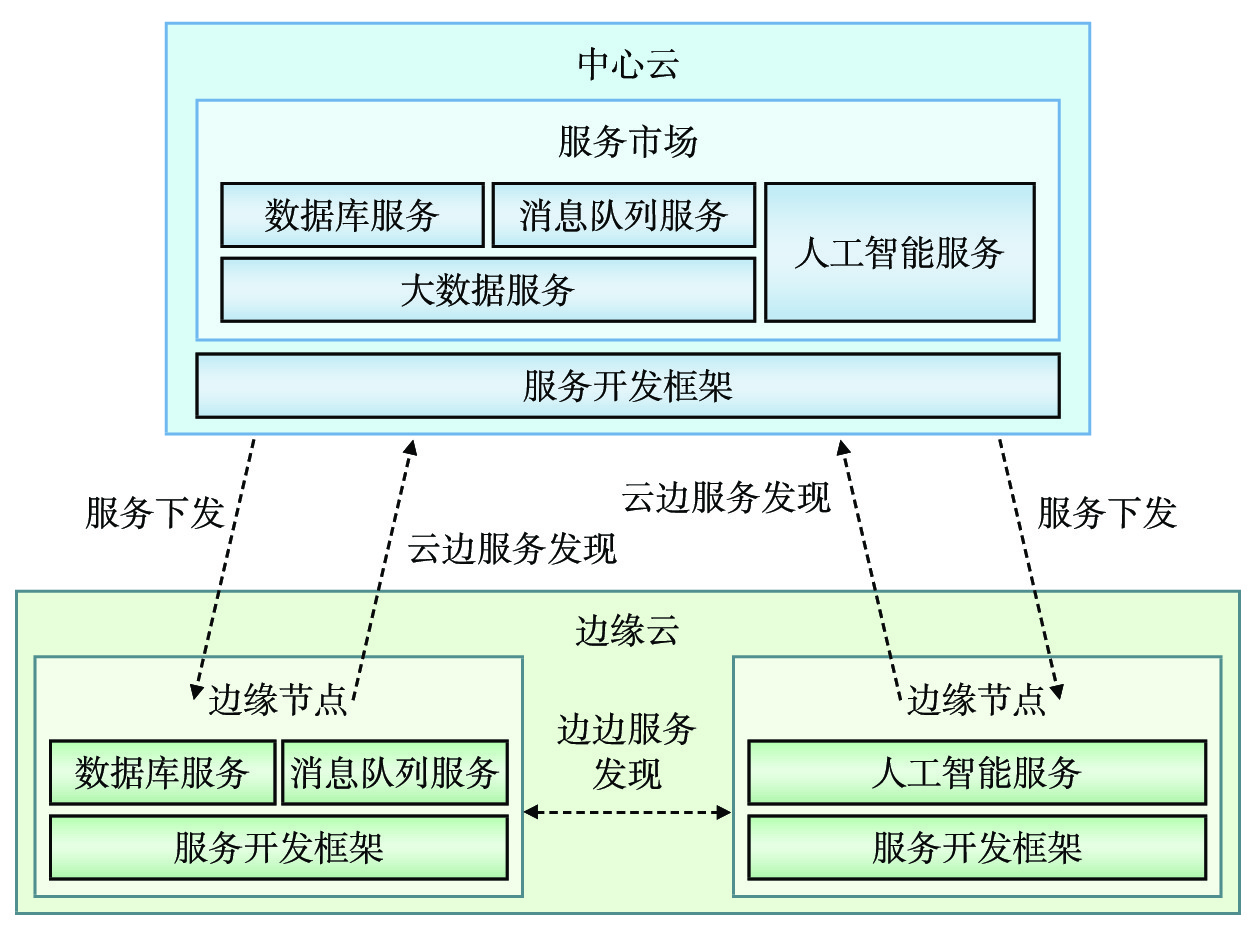

服务协同为铁路应用的构建和运行提供服务支撑。可分为服务开发框架和服务市场两个模块。服务开发框架提供服务开发、接入的标准化接口和服务运行环境;服务市场对接第三方服务,整合数据库、消息队列、大数据、人工智能等铁路应用开发所需的通用服务[9]。中心云服务市场根据边缘云的服务需求,下发到边缘云的具体边缘节点上,通过云边服务发现、边边服务发现保障中心云和边缘云服务间的消息传递。服务协同框架如图3所示。

由于铁路业务特点,列车管理、客流统计等业务会产生海量时序数据,服务协同引入时序数据库配合传统的关系型数据库,解决时序数据的并发问题,提供多维度的聚合分析和趋势洞察能力;人工智能服务作为边缘应用的主流,应用增量学习、联邦学习、联合推理,赋能边缘智能,解决铁路智能模型训练和推理时的精度、时延、通信量、数据隐私等问题[10];边边服务发现、云边服务发现及各部分流量治理综合实现服务层面的通信和协同。

1.3.3 资源协同

资源层涉及铁路站段各种边缘设备的管理,如智能摄像头、联网雷达、车载Wi-Fi等。资源协同提供底层的硬件抽象,降低上层应用开发难度,提供了全域调度和网络加速能力,使边缘资源利用率显著提升。

资源协同主要涉及3类技术:(1)硬件抽象,Docker叠加Kubernetes构建一套标准化边缘计算平台,通过插件框架(Device Plugin Framework)的形式,保障如安检仪、闸机等联网硬件统一的抽象开发接口;(2)全域调度,应用可灵活定义的策略实现云边资源的动态调度,保证服务层和应用层性能最优[11];(3)全域加速,构建全域的Overlay网络,实现各节点的优化寻址和动态加速,为基于服务质量和确定性时延的调度策略打下基础。

2 关键技术

2.1 微服务

微服务是实现铁路信息系统云边协同体系架构的基础。例如,针对现有的中国铁路客票发售和预订系统(简称:客票系统),可将其业务功能拆分为认证、购票、支付、进站数据采集等微服务[12],每个微服务采用SpringBoot或其他完全不同的技术栈开发;支付、购票等综合性服务部署在中心云,而进站数据采集等近用户端的服务部署在边缘云;采用Spring Gateway实现服务网关,提供云边集群的负载均衡和请求转发能力;中心云部署nacos服务注册组件,解决云上各个服务的注册和发现问题[13]。

通过微服务技术重构现有铁路信息系统的应用,并将其部署在云边协同体系架构上,既可解决现有应用维护困难的问题,又能提供更及时的数据采集能力,减少中心云的请求压力。

2.2 容器编排

传统的铁路信息系统架构各个应用间的数据难以复用,服务间不能相互调度,资源使用率较低;各应用的运行维护(简称:运维)方式差异较大,应用可维护性差。

铁路信息系统云边协同体系架构利用以Kubernetes为主的容器编排技术框架,为铁路应用提供云边协同的实现和管理方式,以及分布式计算、边缘自治、负载均衡能力[14]。借助Kubernetes的边缘自治、边缘单元化管理、边缘流量拓扑、边缘状态监测等能力,实现不同铁路应用的数据共享和应用状态监控等,解决传统铁路信息系统架构的数据共享难题和运维难题。

2.3 边缘计算

铁路信息系统云边协同体系架构依托边缘计算技术实现边缘云。边缘计算将计算能力下沉至数据源一侧,在数据产生端提供直接的计算或存储服务。边缘计算技术涵盖多个专业领域,包括硬件抽象框架、边缘网络、计算卸载等多个方面[15] ,为云边协同的铁路信息系统架构提供了低时延、高保密的优势。

铁路运营中涉及诸多对低时延需求较高、对生产作业过程中的数据安全和隐私要求较高的场景。例如,在铁路站场场景中,涉及到物流中心、编组站、机务段、车辆段、动车所等铁路作业区域,通信作业范围为面状区域,作业人员和车辆密集且业务量大。利用边缘计算分流策略将站场应用业务分流到站场应用服务器,满足调车控制、自动驾驶、无线售票、机器人控制等站场业务对低时延的需求。

3 体系架构应用

3.1 “工电供”运维

典型的“工电供”运维场景中,需要对车站重点区域进行安全监控,并保证视频业务的实时处理[16]。边缘节点筛选出监控视频或图像中变化的部分,并向中心云回传,把价值不高的监控视频或图像就地缓存在边缘计算中心的服务器中,避免无用信息耗费网络资源,提高了边缘侧准确识别和快速响应的能力,降低了边缘计算中心视频、图片上传所占用的数据带宽。

边缘云的智能监控设备可实时监测铁路沿线重点路段,在边缘端识别入侵异物,截取有争议视频片段并进行初步处理后回传中心云进行进一步数据分析。既保证了重点区域的实时检测,又保存了重要数据以备详细测算。

3.2 智能安检

当前,铁路部门采用的安检设备部分内置有人工智能辅助判图算法,能够智能判别移动物品种类。但安检设备计算能力有限,存在算法识别帧率低于物品安检速率的情况,且由于铁路实际监管需要,违禁品种类可能有更新和变动,将辅助算法内置于安检设备的方式不利于算法的动态更新。如果简单地将检测算法上云,将检测模型的训练和预测都在云数据中心实现,又存在数据传输延迟较大的问题,难以应对快速安检的需求。

借助铁路信息系统云边协同体系架构的算力分离优势,在边缘云部署安检模型预测应用,安检设备实时上传的X光图像在边缘云进行预测。中心云定期收集新的安检图像,经过分析、标注后进行高算力需求的人工智能模型训练,更新模型参数;模型更新后下发到边缘云,利用边缘服务器的延迟和算力优势,在边缘侧进行安检模型的预测[17],计算结果供给车站安检系统使用,满足智能安检需求。

数字列车的数据处理,电务设备智能感知、状态采集和智能分析等场景,都符合上述应用场景的特征[18]。

4 结束语

云边协同技术在铁路信息系统的应用,对于动态拓展业务、适应市场变化、实时决策发布、提升安全水平都有重要意义。为推动云边协同技术在我国铁路行业应用实施,提升铁路信息系统服务水平,应借鉴其他行业云边协同应用的经验,结合铁路业务自身特点,总结适应铁路系统的云边协同应用方案。

-

[1] Surbiryala J, Rong C. Cloud computing: History and overview[C]//2019 IEEE Cloud Summit, August 8-10, 2019, Washington, DC, USA. New York, USA: IEEE, 2019: 1-7.

[2] 施巍松,张星洲,王一帆,等. 边缘计算: 现状与展望 [J]. 计算机研究与发展,2019,56(1):69-89. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180760 [3] 林 刚. 基于大数据云计算的铁路智能运维系统技术研究 [J]. 铁道通信信号,2019,55(5):37-41. DOI: 10.13879/j.issn1000-7458.2019-05.19049 [4] 陈玉平,刘 波,林伟伟,等. 云边协同综述 [J]. 计算机科学,2021,48(3):259-268. [5] Yue Z, Zhu Z, Wang C, et al. Research on Big Data Processing Model of Edge-Cloud Collaboration in Cyber Physical Systems[C]// 2020 5th IEEE International Conference on Big Data Analytics (ICBDA), May 8-11, 2020, Xiamen, China. New York, USA: IEEE, 2020: 140 - 144.

[6] Wamser F, Lombardo C, Vassilakis C, et al. Orchestration and monitoring in fog computing for personal edge cloud service support[C]//2018 IEEE International Symposium on Local and Metropolitan Area Networks (LANMAN), June 25-27, 2018, Washington DC, USA. New York, USA: IEEE, 2018: 91-96.

[7] 朱建军,方琰崴. 面向服务的5G云原生核心网及关键技术研究 [J]. 数字通信世界,2018(2):111. DOI: 10.3969/J.ISSN.1672-7274.2018.02.084 [8] 曹文潇,马 军. 基于云计算的铁路智能平台的研究和实现 [J]. 现代工业经济和信息化,2019,9(10):65-66. DOI: 10.16525/j.cnki.14-1362/n.2019.10.27 [9] Zhang K, Huang W, X Hou, et al. A Fault Diagnosis and Visualization Method for High-Speed Train Based on Edge and Cloud Collaboration [J]. Applied Sciences, 2021, 11(3): 1251. DOI: 10.3390/app11031251

[10] Singh D, Banyal R K, Sharma A K. Cloud computing research issues, challenges, and future directions[M]//Emerging Trends in Expert Applications and Security. Berlin, Germany: Springer, 2019: 617-623.

[11] Tang G, Guo D, Wu K, et al. QoS guaranteed edge cloud resource provisioning for vehicle fleets [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020, 69(6): 5889-5900. DOI: 10.1109/TVT.2020.2987839

[12] Newman S. Building microservices[M]. Sevastopol, California, USA: O'Reilly Media, Inc.. 2021.

[13] 靳 磊. 微服务在铁路调度管理系统改造中的应用 [J]. 铁路计算机应用,2017,26(4):43-47. DOI: 10.3969/j.issn.1005-8451.2017.04.011 [14] Casalicchio E. Container orchestration: a survey[M]. Systems Modeling: Methodologies and Tools. Berlin, Germany: Springer, 2019: 221-235.

[15] Kosińska J, Zieliński K. Autonomic management framework for cloud-native applications [J]. Journal of Grid Computing, 2020, 18(4): 779-796. DOI: 10.1007/s10723-020-09532-0

[16] Cao K, Liu Y, Meng G, et al. An overview on edge computing research [J]. IEEE access, 2020(8): 85714-85728. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2991734

[17] 涂文靖,杨 飞,曲建军,刘秀波. 铁路工电供检测监测技术现状与发展探讨 [J]. 铁路技术创新,2021(6):1-5. DOI: 10.19550/j.issn.1672-061x.2021.06.001 [18] 李明春,王 威,倪西冰. 边缘计算在铁路行业的应用和价值 [J]. 信息通信技术,2020,14(4):37-44,64. DOI: 10.3969/j.issn.1674-1285.2020.04.006 -

期刊类型引用(7)

1. 焦建锋,庞勇,谢谷阳. 重载铁路中云边端协同计算的应用探索. 自动化博览. 2025(02): 55-59 .  百度学术

百度学术

2. 王忠峰,王小进,高鹏,申佳胤,徐佳. 面向车辆边缘计算的多目标任务卸载算法. 铁路计算机应用. 2024(03): 13-18 .  本站查看

本站查看

3. 张维真,石平刚,任爽. 移动边缘计算在铁路行业的应用. 铁路计算机应用. 2024(03): 19-25 .  本站查看

本站查看

4. 朱发林. 基于云边协同计算的城市轨道交通信号智能运维系统研究. 铁道通信信号. 2023(09): 12-18 .  百度学术

百度学术

5. 郭鹏飞,郭钊,梁策,王腾霄. 施工机械数据驱动下的铁路隧道工程智能建造数据共享方案. 铁路计算机应用. 2023(08): 32-37 .  本站查看

本站查看

6. 黄翔,刘晓静,吴文鹏,陈英达,林克全,梁国鹏,梅超宇. 基于云边协同的数字电网通信信息网络安全策略研究. 电力大数据. 2023(10): 42-49 .  百度学术

百度学术

7. 李林俊,张欢,厉伟,李宏林. 基于云边协同的铁路货车图像智能识别. 集成电路应用. 2022(12): 288-290 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(2)

下载:

下载: