铁路智能建造技术研究与应用进展

-

摘要:

智能建造是一种基于先进建造技术与新一代信息技术深度融合,贯穿于勘察、设计、施工、管理等工程建设全过程,具有自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等特征,旨在提高建造质量、效率效益和柔性的先进生产方式。本期内容主要包括国外铁路智能建造发展,中国铁路智能建造1.0和2.0创新发展,以及智能建造发展展望等。

-

“十四五”时期,是中国铁路进入加快推进、率先实现铁路现代化的高质量发展新阶段。为了贯彻国家战略,践行“交通强国、铁路先行”理念,推动铁路高质量发展,持续提升铁路数字化、智能化水平,持续领跑世界高速铁路发展,国铁集团提出了智能高铁的建设目标,发布了《智能高速铁路体系架构1.0》,提出了“智能建造、智能装备、智能运营”三位一体的体系架构。

铁路智能建造以BIM+GIS 技术为核心,综合应用新一代信息技术,创新融合先进工程建造技术,通过全面感知、泛在互联、融合处理、主动学习、科学决策等手段,构建全生命周期闭环管理体系,实现涵盖工程建设全要素的精细化和智能化管理。

1 国外铁路智能建造发展情况

全球范围内有关铁路智能建造的研究已全面开启,国外高速铁路逐渐形成了以德国(IcE)、法国(TGV)、日本(新干线)3个高铁技术原创国为代表的高速铁路智能技术系统。

德国在铁路建设过程中努力实现信息化管理,推广应用BIM技术,提出到2020年底实现所有项目BIM规划的战略。2014年,德国铁路发起了全欧洲范围内针对新项目管理系统的招标,决心将5D BIM技术应用于从项目规划、虚拟建造到施工的全生命流程,选择了iTWO 5D BIM平台开启数字化变革之路。德国铁路在市场上已经有63个iTwO 5D BIM项目,如慕尼黑中央车站、Bahnhof Horrem车站、科隆IcE(德国城际高铁)工厂、Rastatter隧道、Filstal大桥等。

法国作为老牌铁路强国十分重视铁路建设中的信息化、智能化应用。2015年,法国国家铁路公司提出数字化法铁战略,强调了列车、路网、站房的互联网建设。预期在2031—2040年为客户建立一个有竞争力、便捷、可持续、与未来运输紧密结合的铁路系统。

日本是第一个在全国范围内推进建设领域信息化的国家,2010年其所有公共工程全部实现信息化管理,以工程项目的全生命周期为对象,以工程质量为核心,全部信息实现无纸化,有关各方利用网络进行信息交流,提高现有业务的生产效率,进一步节约投资成本,提高投资效益。JR东日本铁路公司制定“技术创新中长期规划”,旨在实现安全保障、强化服务和营销、优化运用维护、注重能源和环境等4方面目标。

2 中国铁路智能建造1.0应用

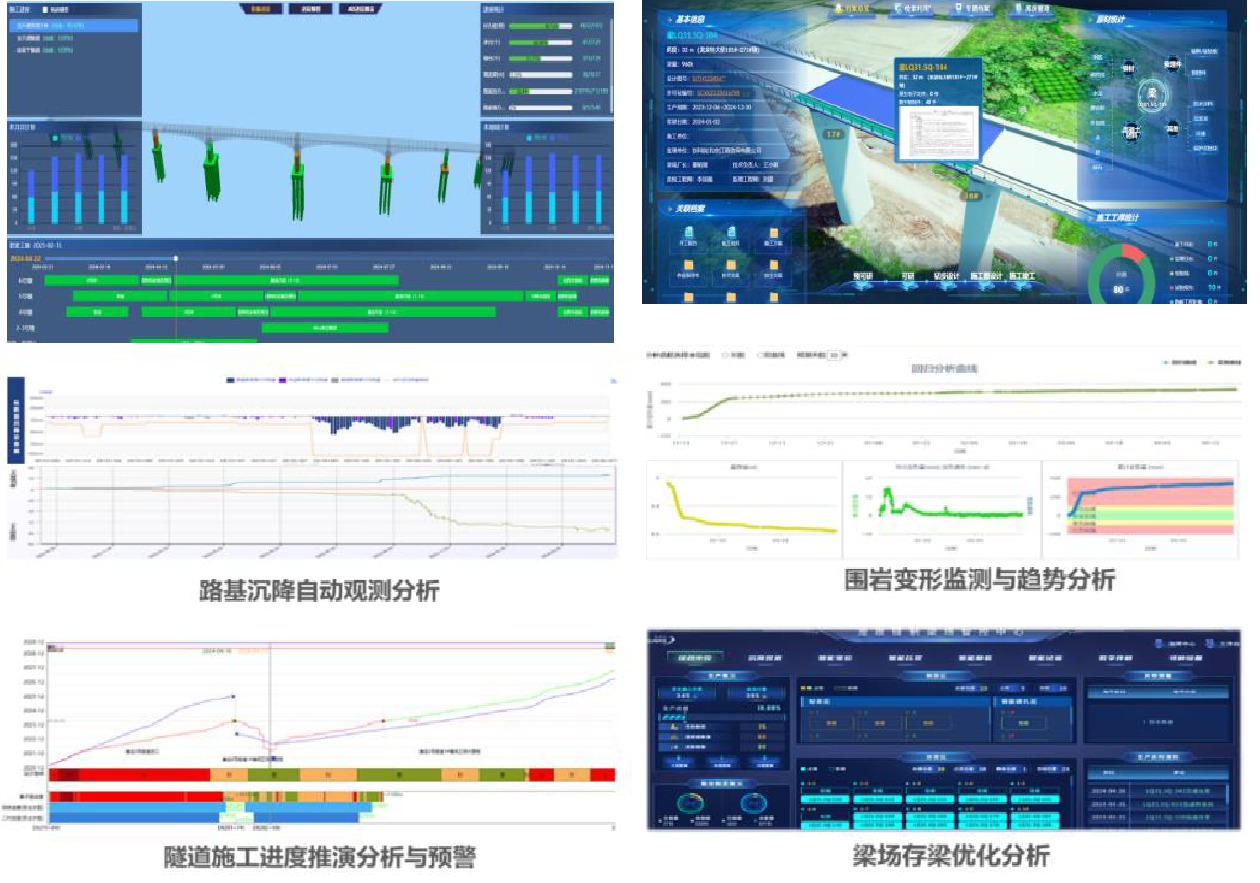

中国铁路依托京张、京雄高铁等重点工程,开展了智能建造技术创新和工程应用,构建了全专业、全线统一环境的协同设计平台,实现了多专业协同设计和数据无损传递;建成了智能双块式轨枕厂、智能板厂、智能梁场等,实现制造全工序自动化、全过程数据集成化;在路基智能填筑、桥梁装配式施工、盾构隧道全预制拼装、钻爆法隧道衬砌智能施工、无砟轨道智能铺设、接触网及四电智能施工、客站智能施工等方面取得突破,创新了成套智能化工装及工艺工法;研发了基于BIM+GIS的高铁工程管理平台,实现了面向设计、建设、运营全生命周期管理体系和模式的创新,如图1所示。

通过智能建造应用,基于BIM的铁路工程设计取得初步成效,智能化施工技术水平得到长足发展,建设管控能力不断增强,为铁路工程建设提供了有力的支撑。但受限于研发创新和数据积累速度,在标准体系系统化、设计应用正向化和协同的全面化、智能工装的先进性和普及性、数据资产规模化应用等方面仍有较大提升空间,如图2、3所示。

3 中国铁路智能建造2.0创新实践

2023年8月发布的国铁集团《数字铁路规划》规划了成渝中线智能高铁2.0示范工程,要求推进空天地一体工程智能勘察、桥隧路轨体系化智能施工、数字孪生智能建造等建设任务,提升管理水平和建造效益,支撑打造智能高铁2.0示范线。

成渝中线是我国建设标准最高、运行速度最快的高速铁路,也是CR450科技创新的关键支撑工程,是成渝地区双城经济圈建设中的战略性、引领性、标志性项目。线路起自重庆北,终到成都,正线全长292 km,桥隧比85.52%,设计时速350 km。如图4所示。

3.1 总体思路

结合智能高铁1.0发展成果,按照智能高铁2.0总体规划,成渝中线智能建造以正向设计保障智能高铁体系架构的健全性,以体系架构建设保障建设、设计、施工、监理各单位和各专业之间深度、全面协同,及与市政、公路、物流、物资等行业的综合配套,系统、全面、真实地采集工程建设数据,为预测性分析应用积累数据资产,探索相关机理模型建设,全面提高施工作业效率,升级成渝中线铁路工程建设的进度、质量、安全和环保的项目精细化管控能力,构建一个全感知、全链接、全场景的数字铁路。

3.2 创新应用

3.2.1 建设管理智能化

通过深度应用数字孪生技术,对既有工程管理平台进行优化升级,构建成渝中线铁路工程管理平台,支撑铁路工程建设全过程信息化管理和建设、设计、施工、监理等领域的业务应用智能化提升。

(1)基于物联网等技术研发各专业智能工装接口,对路桥隧轨站房等专业施工过程进行全面感知互联,结合现场管理数据,构建铁路工程建设数据底座,为各专业智能化管理分析奠定数据基础,如图5所示。

(2)以工程实体为主线,按工作业务流程打通平台内各业务应用数据,支撑验工计价进一步规范、实体工程量与质量双重认定计量等精益化业务应用,强化多维度、多场景数据的关联分析,如图6所示。

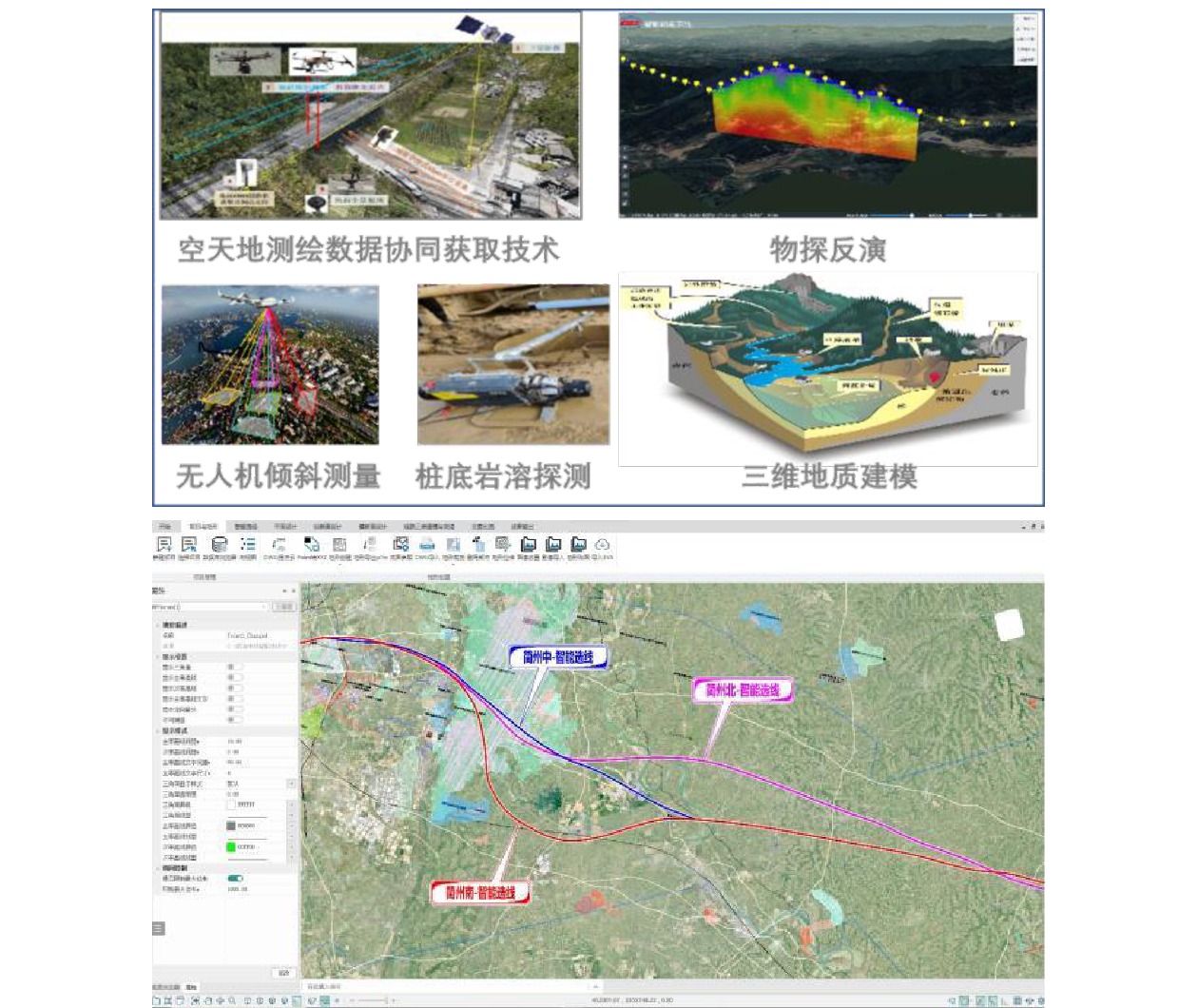

3.2.2 勘察设计智能化

(1)研发空天地一体化智能勘察系统,实现地理地质勘察智能化采集、信息智能融合与处理、地理地质综合信息表达等功能,为BIM协同设计构建地理地质数据底座。建立涵盖地形、地质的综合地理信息模型,提供统一三维空间线路基准,开展智能选线与集成设计,自动生成线路方案群及三维模型,提高线路设计与方案优选效率。

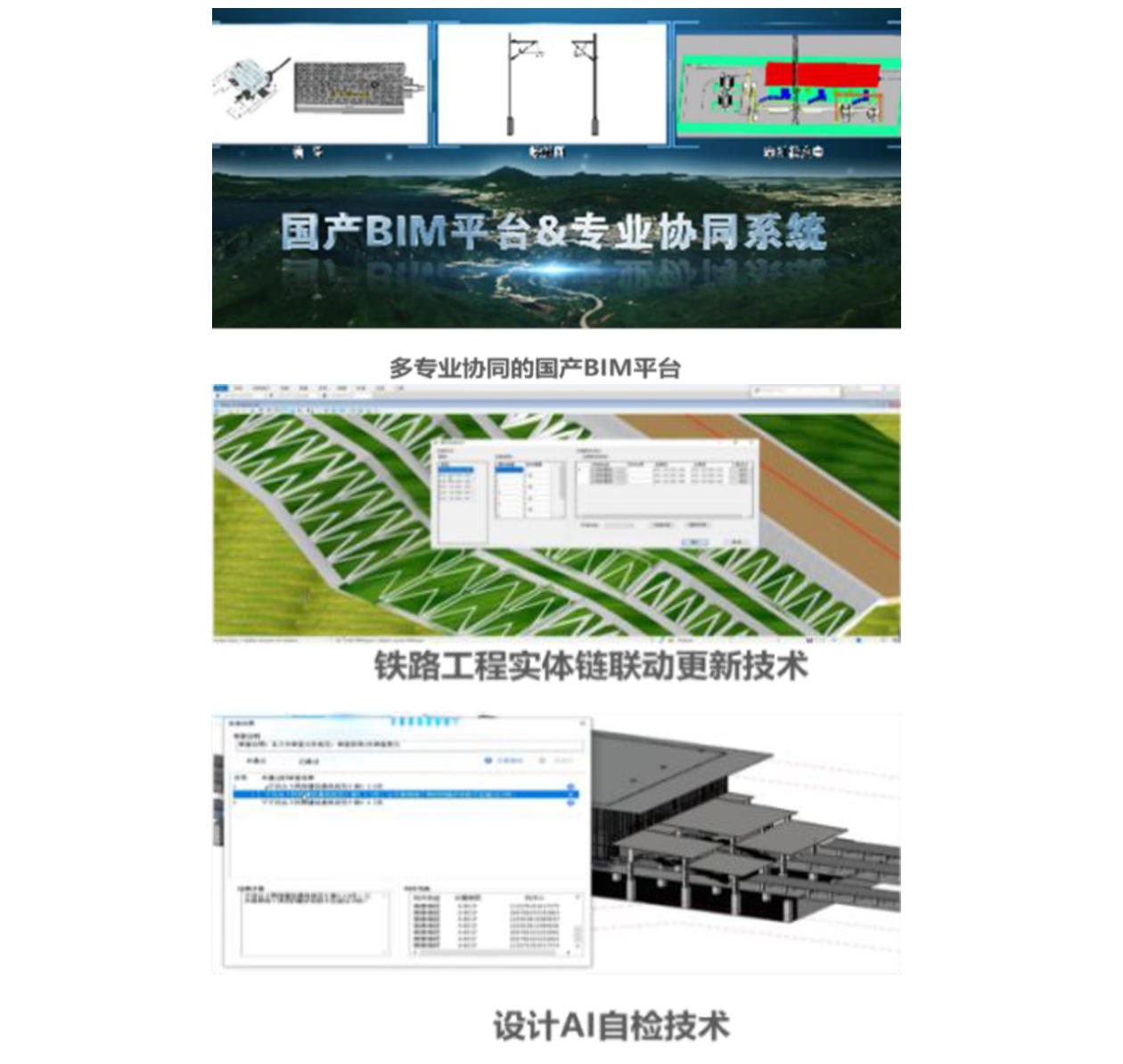

(2)构建全专业BIM协同设计国产化平台,创新多专业协同关键技术和铁路工程实体链联动更新、设计AI自检等生成式设计关键技术,构建国产化铁路构件库,研发站房、四电等BIM设计软件,有力支撑全线站前、四电、站房BIM协同设计。

(3)研发模数一体的数字化成果交付系统,打通设计−施工数据传递通道,首次创新性提出模数一体的数字化成果交付方式,为设计优化及建设、施工、监理管理提供统一数据。

3.2.3 工程施工智能化

(1) 数字化工厂

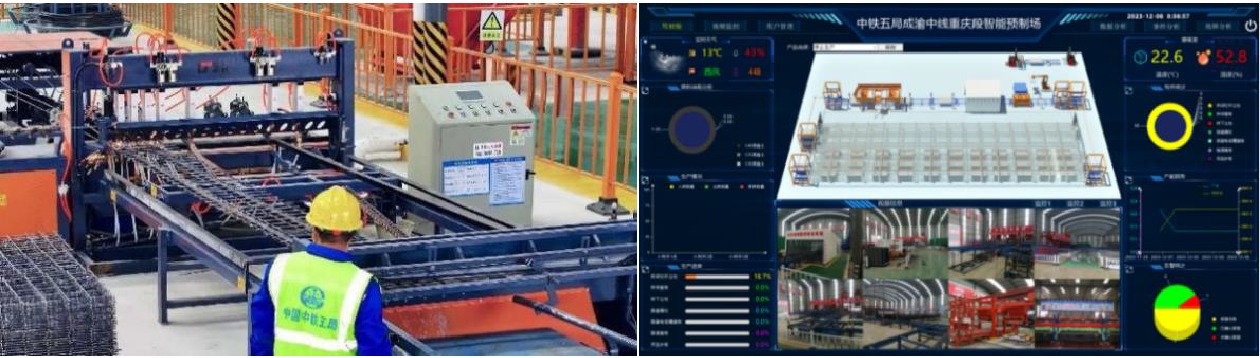

● 智能钢构件(筋)厂:实现钢构件“BIM模型−材料进场−生产加工−现场使用”全过程的柔性生产、精益管理和全过程追溯。

● 智能梁场:应用钢筋加工、浇筑、养护、张拉和压浆等关键工序智能设备,实现数据自动采集、分析、预警并上传工程管理平台;开展基于架梁计划的智能排产和工序工效管理,提高生产效率。

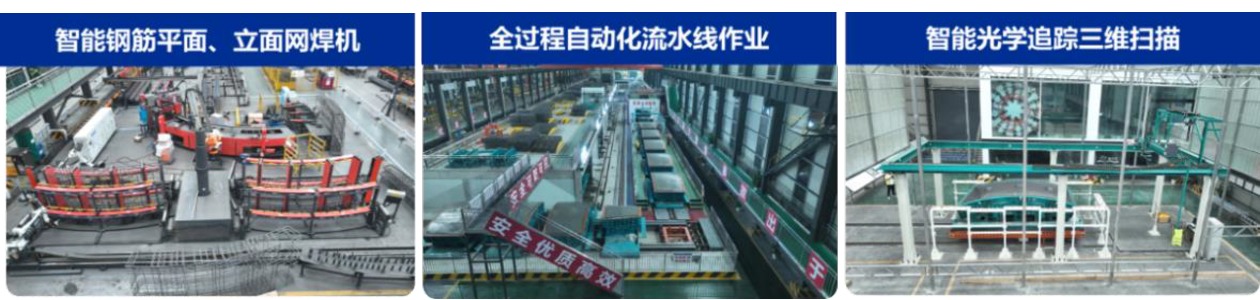

● 智能管片厂:打通BIM与智能加工设备的连接,实现钢筋笼加工成型智能化生产;建立全过程自动化流水线,减少多环节作业人员;配置智能光学追踪三维扫描仪,快速、精准获取管片几何尺寸,较人工检测效率提高2倍、精度提高5倍。

● 智能小型预制构件厂:建成了“一中心三车间两专区”智能小型预制构件厂,实现一键操控现场设备、数据采集与分析、工艺监控、计划排产、质量追溯等,首次采用自动焊接生产线焊接防护栅栏钢筋笼,提高焊接质量;产能较传统方式提升3倍。

● 智能轨道板厂:研制应用了轨道板钢筋骨架自动绑扎等系统设备,基于RFID电子标签实现生产卡控、产品检验、质量追溯、存放及发运等全过程信息管理。

(2)路基智能施工

● 地基处理智能施工:应用北斗技术进行CFG桩施工管理,开展施工参数与桩基质量联动分析,实现自动化监测与纠偏,解决定位偏差、桩身倾斜和混凝土用量不足等质量问题。

● 路基智能填筑:综合土动力学、BIM、北斗定位等理论和技术,实现填料运输和摊铺、精平控制、无人驾驶碾压、边坡整形的自动引导、路基填料和压实的自动检测,有效控制填筑质量。

(3)桥梁智能施工

● 简支梁智能运架:对运梁车实时定位和监控,实现智能驾驶、智能避障、过隧道断面扫描,确保运梁安全;对架桥机状态实时监控,实现关键部位等安全预警。

● 桥面系组装运配:运用BIM技术和智能控制技术,实现了BlM布板、安装粗调、随梁运架、智能精调、自动灌浆,在国内首次实施4 m节段桥面装配式构件随梁架设。

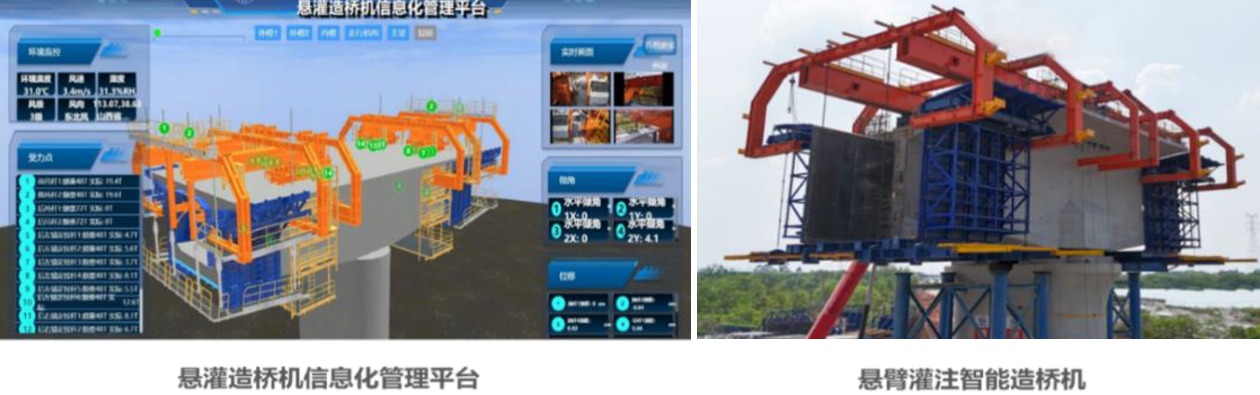

● 智能悬灌造桥机:利用物联网、北斗、5G等信息新技术,融合多源数据感知及自动控制技术,实现造桥机智能感知、控制。

● 大跨度混凝土拱桥智能施工:结合沱江特大桥工程特点,创新了钢拱虚拟拼装、大节段智能提升等技术,实现以数字拼装模拟替代实体拼装,一次整体自动提升钢管

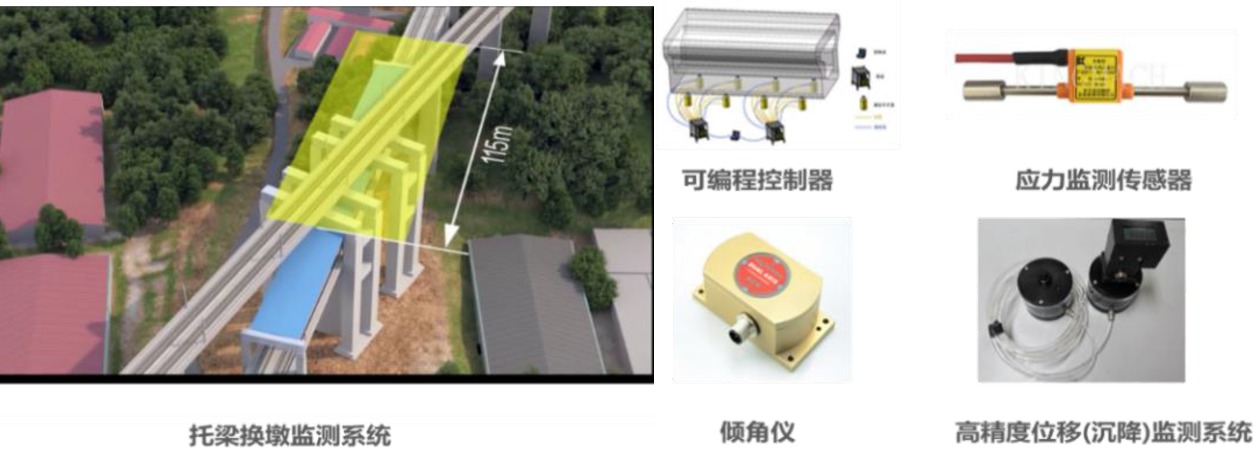

2800 t,工效提高25%。● 托梁换墩智能施工:首次融合运用BIM模型、实物模型、实时监测数据,基于数字孪生的现场施工方案模拟与优化,将原本需要封闭停运沪蓉线33天的设计,优化为大天窗31.5 h内完成。

(4) 隧道施工

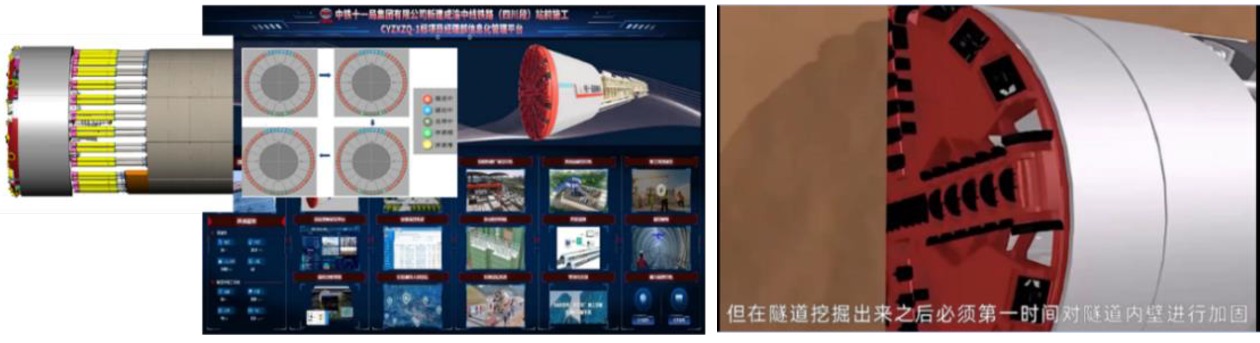

● 盾构隧道智能施工:“成渝号”盾构机采用推拼同步技术,开展掘进与拼装并联作业,实现盾构连续掘进。较常规盾构机施工,每环管片作业时间大幅减少,施工效率提高约30%~50%。

● 钻爆法隧道智能管控:研发钻爆法隧道智能管控平台,集成超前钻探、凿岩台车等成套智能施工机械,提升智能化、精益化管理水平;运用隧道悬臂掘进机控制超欠挖,提高隧道开挖效率。

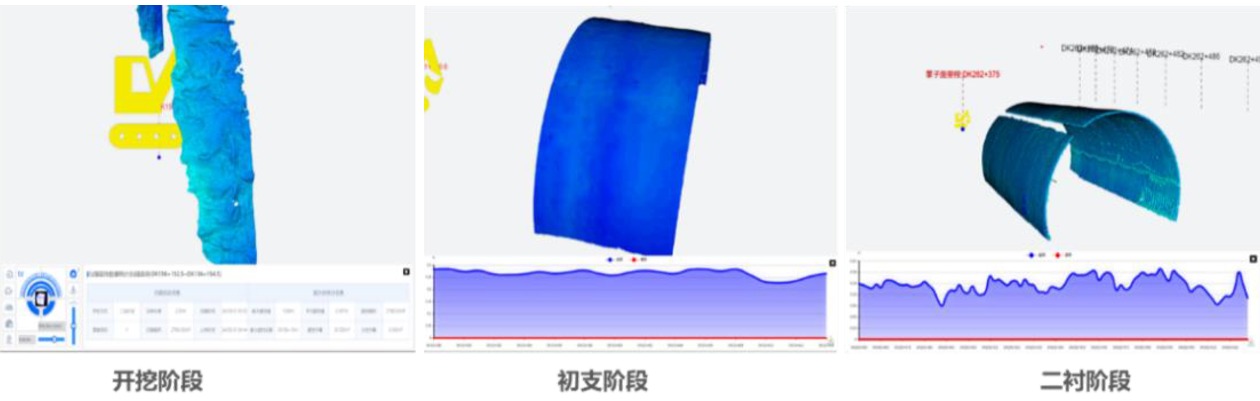

● 隧道三维激光扫描:全线配备三维扫描设备及系统,快速获取开挖超欠挖、初支平整度、二衬净空等断面分析数据,提升断面轮廓质量控制能力。

● 隧道初支变形自动监测:针对高风险段落,研发初支变形自动监测系统,实现对风险段进行不间断全断面监测和超限报警等。

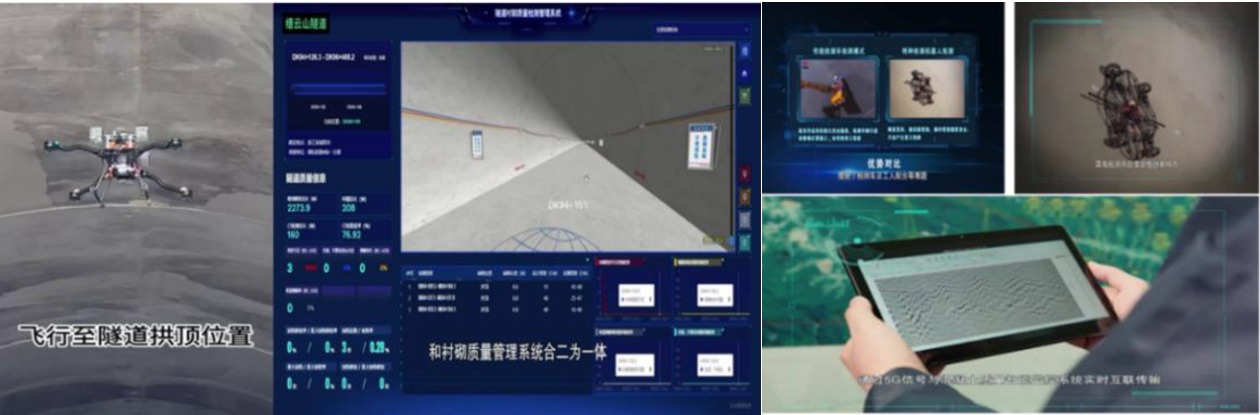

● 隧道衬砌检测分析:研发了基于无人机的衬砌检测机器人,开展衬砌厚度、钢筋缺陷、空洞等缺陷检测,提升了检测工效。

● 隧道应急管控:研发了隧道应急管控机器人,具备有毒有害气体检测、人员定位、视频监控、声光报警、应急通话等功能,实现了隧道内安全信息实时采集,提高了隧道应急管控能力。

3.2.4 监理业务智能化

研发工程监理综合业务系统,具备智能巡视、智能导验、资料线上审签、日志自动生成等功能,促进监理工作由“粗放式”向“精细化、标准化”,“经验驱动”向“数据驱动、智能驱动”的转变。

4 智能建造发展展望

(1)全面完成成渝中线智能建造2.0各项任务

随着工程的推进,进一步完善基于高精测控的无砟轨道和长钢轨智能铺设、无砟轨道精调复测等技术研发与应用,研制迭代接触网吊柱自动化安装装备、四电设备工厂化预配等智能项目,提升客站智能建造技术,打造全生命周期、全系统的数字孪生平台。

(2)打造模数一体化平台,支撑智能高铁2.0发展

依托智能建造技术创新,建设涵盖设计-施工-运营全生命周期的模数一体化平台,攻克模数存储、模数聚合、协同应用等关键技术,为智能高铁2.0提供数智化底座。

下载:

下载: