Design of intelligent dispatch system for network operation command center of rail transits

-

摘要: 在“轨道交通+新型城镇化”发展战略引领下,我国各大城市轨道交通正在快速推进网络化运营。文章以云计算及大数据技术为支撑,以网络化运营调度指挥业务流程为主线,建立基于混合式大数据架构、标准化接口的跨平台轨道交通线网运营指挥中心智能调度系统(简称:智能调度系统),初步完成线网运营指挥、线网应急指挥、线网乘客服务、线网辅助决策等主要应用功能设计;通过实现轨道交通线网级运营调度指挥与应急管理的信息共享和业务联动,支持轨道交通线网日常运营调度指挥与应急响应业务的高效协同,提升轨道交通线网协调运营决策及评估分析能力,有助于引导轨道交通行业线网指挥中心系统的规范化建设,促进轨道交通线网运营管理的智能化发展。

-

关键词:

- 城市轨道交通 /

- 轨道交通综合运营管理 /

- 线网运营指挥中心 /

- 线网运营指挥中心系统 /

- 智能运营调度

Abstract: Under the guidance fo the development strategy of "rail transit+new urbanization", major cities in China are rapidly promoting networked operation of rail transits. Based on supported by cloud computing and big data technology, and focusing on the business process of networked operation and dispatch command, this article establishes a cross platform intelligent dispatch system for the network operation command center of rail transits based on a hybrid big data architecture and standardized interfaces (referred to as the intelligent dispatch system), and preliminarily completes the design of main application functions such as network operation and command, network emergency command, network passenger service, and network auxiliary decision-making; By achieving information sharing and business linkage between rail transit network level operation scheduling command and emergency management, we support efficient collaboration between daily operation scheduling command and emergency response business of rail transit network, enhance the ability of rail transit network coordination operation decision-making and evaluation analysis, help guide the standardized construction of rail transit industry network command center system, and promote the intelligent development of rail transit network operation management. -

随着我国“轨道交通+新型城镇化”发展战略的推进,各大中城市大力兴建以地铁、轻轨为代表的城市轨道交通网络,越来越多的城市轨道交通已由单线相对独立运营管理发展成为多线综合运营管理,全国各主要城市的城市轨道交通陆续进入线网运营时代。城市轨道交通线网包括地铁、市域快轨、轻轨、单轨、磁悬浮、自动导向轨等多种运输制式。城市轨道交通网络在形成城市内快速通道的同时,还需保持与对外交通系统的快速集疏运能力与效率。城市轨道交通网络与市域(郊)铁路网衔接,解决城市中心区域与周边城镇组团及城镇组团间的快速通勤,对缓解城市交通拥堵、改善城市人居环境、优化城镇空间布局具有重要作用。城市轨道交通与城际铁路衔接,解决城市群地区城际快速联络,促进整个区域同城化、一体化发展目标的实现。城市轨道交通与干线铁路网(包括客运专线和普速铁路)衔接,解决城市对外交通问题,全方位提升城市群地区对外辐射能力。

现阶段我国轨道交通呈现出线网结构日益复杂、客流增幅显著、运营组织多样化、安全风险因素众多等特点。面对各大城市轨道交通快速呈现出的网络化格局,线网运营综合监管能力、服务水平、效益的提升及运营安全保障面临着更大的挑战,对轨道交通线网运营指挥中心提出更高的信息化管理要求。目前,现有的城市轨道交通线网运营指挥中心系统偏重于线路监控管理和自动控制,对综合协调运营决策及评估分析的支持较弱,且尚未实现城市轨道交通网与市域(郊)铁路网、城际铁路网、干线铁路网的融合。如何在轨道交通网络化运营时代,建立高效协同的轨道交通线网运营指挥中心系统,实现更大范围的跨线路客流与运力信息共享、协调指挥、应急处理联动及全线网运营整体优化,已经成为我国轨道交通发展亟待解决的问题。

本文聚焦轨道交通线网综合运营调度管理,以云计算及大数据技术为支撑,以轨道交通网络化运营调度与应急指挥业务流程为主线,建立基于混合式大数据架构、标准化接口的跨平台轨道交通线网运营指挥中心智能调度系统(简称:智能调度系统),涵盖实时监控、调度指挥、应急联动、运营评估与线网运营组织策略,通过运营前的预警预测,运营中的实时监控,运营后效果综合评估反馈,全面提高对线网运营指挥中心的决策分析能力,保障轨道交通线网的运营安全和高质量服务。

1 轨道交通线网运营指挥中心及其信息化系统设计目标

1.1 轨道交通线网运营指挥中心职责定位与业务功能

轨道交通线网运营指挥中心作为轨道交通线网运营最高指挥机构,其主要职责是协调各轨道交通控制中心及相关运营主体,负责轨道交通线网运营监察、应急管理、统筹协调、信息管理、数据管理、资源调配的工作,贯彻“高度集中、统一指挥、逐级负责、分级响应、信息共享、协调动作”的原则[1]。

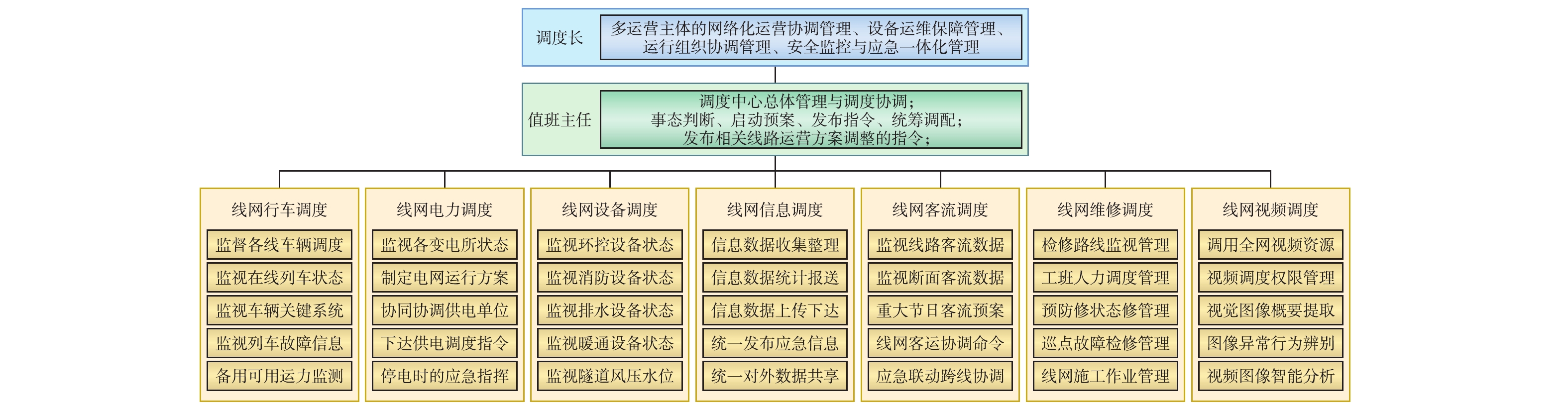

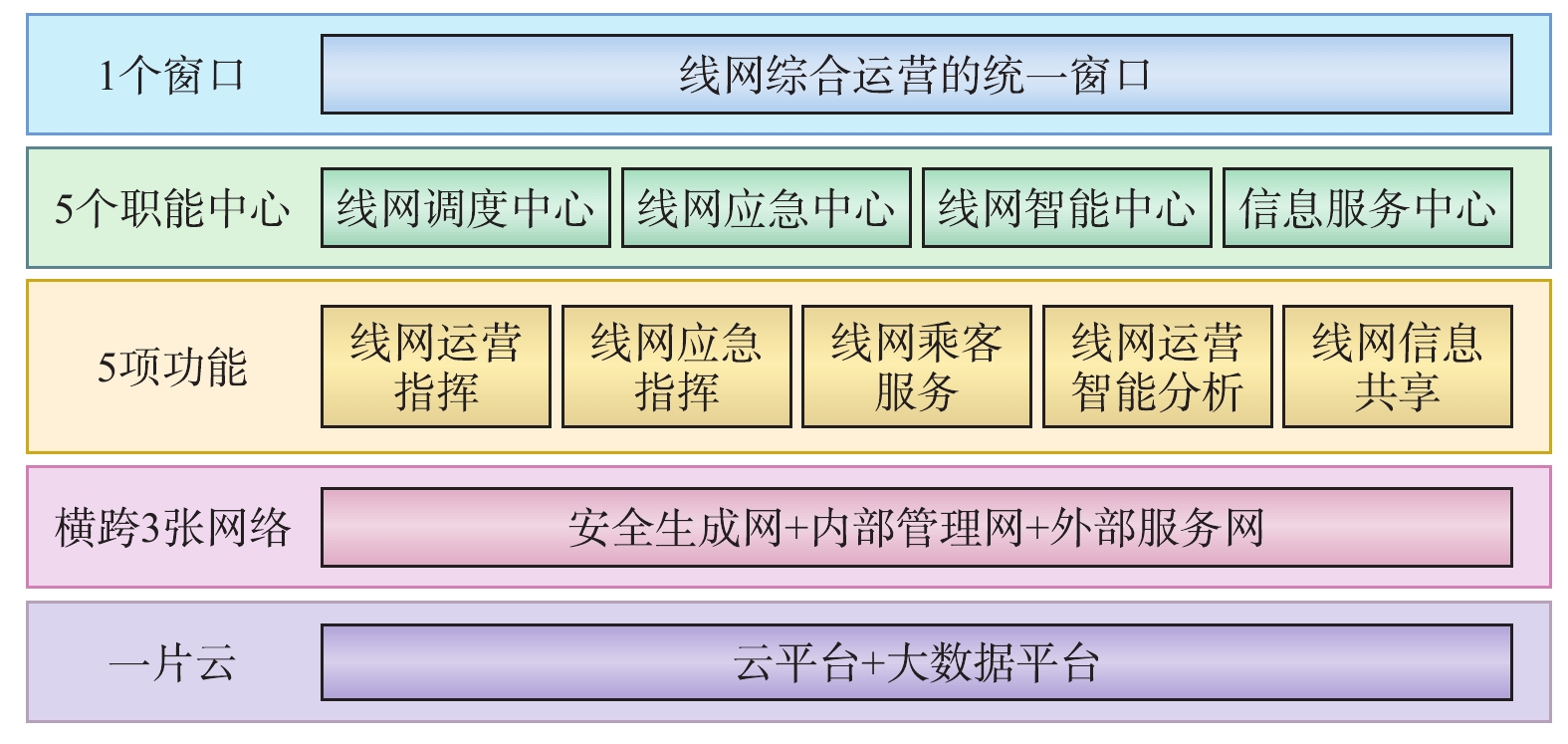

在轨道交通云平台的支撑下,轨道交通线网运营指挥中心作为线网综合运营的统一窗口,由4个职能中心组成,涵盖5类核心业务,即“1个窗口、4个中心、5类功能”,其职能与核心业务构成如图1所示。

1个窗口是指线网运营指挥中心作为支撑智慧运营、服务乘客的核心,展现轨道交通高质量发展的窗口;4个职能中心包括:负责路网统一监视与指挥的路网调度中心,负责路网应急联动处置的应急指挥中心,提升运能效率和运营安全的智能运营中心,提供信息权威发布、舆情监控、危机公关功能的信息发布中心;5类核心业务包括:线网运营管理类、线网应急指挥类、线网乘客服务类、线网辅助决策类及线网信息服务类[2]。

线网运营指挥中心通常设置有线网中心调度长、线网中心值班主任、线网行车调度、线网电力调度、线网设备调度、线网信息调度、线网客流调度、线网维修调度、线网视频调度等岗位。在多运营主体体制框架下,各轨道交通公司可根据线网规模、运营管理模式等实际情况,按照“线网优先、个性提升”原则,相对独立地开展自身线网运营生产,从企业数字化转型、复合型人才培养、综合性岗位整合、绿色循环发展等目标出发,研究管控体系的业务合并、人员岗位合并及综合调度控制集中化管理[3],围绕行车组织、客服服务、安全管理、应急处置、清分清算等核心业务,按需选择设置相关岗位。

1.2 轨道交通线网运营指挥中心系统设计目标

轨道交通线网运营指挥中心系统是实现线网信息共享和综合运营管理、支持线网协同调度指挥的信息化技术平台,按照统一规划、统一建设、资源共享、集中节约的建设原则,线网调度指挥中心级系统可与线路控制中心级系统实现信息共享、设施共建、设备共用。如图2所示。

轨道交通线网运营指挥中心系统的设计目标主要包括以下4个方面。

(1)面向四网融合:面向城市轨道交通网、市域(郊)铁路网、城际铁路网、干线铁路网融合发展格局,轨道交通网线运营指挥中心系统能够有效支持多制式轨道交通信息互通、协同调度指挥。

(2)面向多运营主体:轨道交通线网运营指挥中心系统面向多运营主体场景统筹开展指挥协调,解决多运营主体容易形成的“各自为政”、信息共享困难、线间运力协调以及突发客流、突发事件等难以联勤管理问题。

(3)面向多模式运营组织:线网运营指挥中心系统处于多条线路多种场景统筹协调的角色,在面临区间运营、大站运营、跨线运营、编组运营、混合运营等多种运营组织模式情况时,在信息共享、实时监控、数据分析、综合运营、联动处置等方面发挥重要作用。

(4)面向多场景列车运行模式:线网运营指挥中心系统在统筹协调各线路运营时,应能支持各种列车运行场景下的安全运营状态监视、高效联动控制、快速应急处置。

2 轨道交通线网运营指挥中心智能调度系统设计

2.1 系统构成

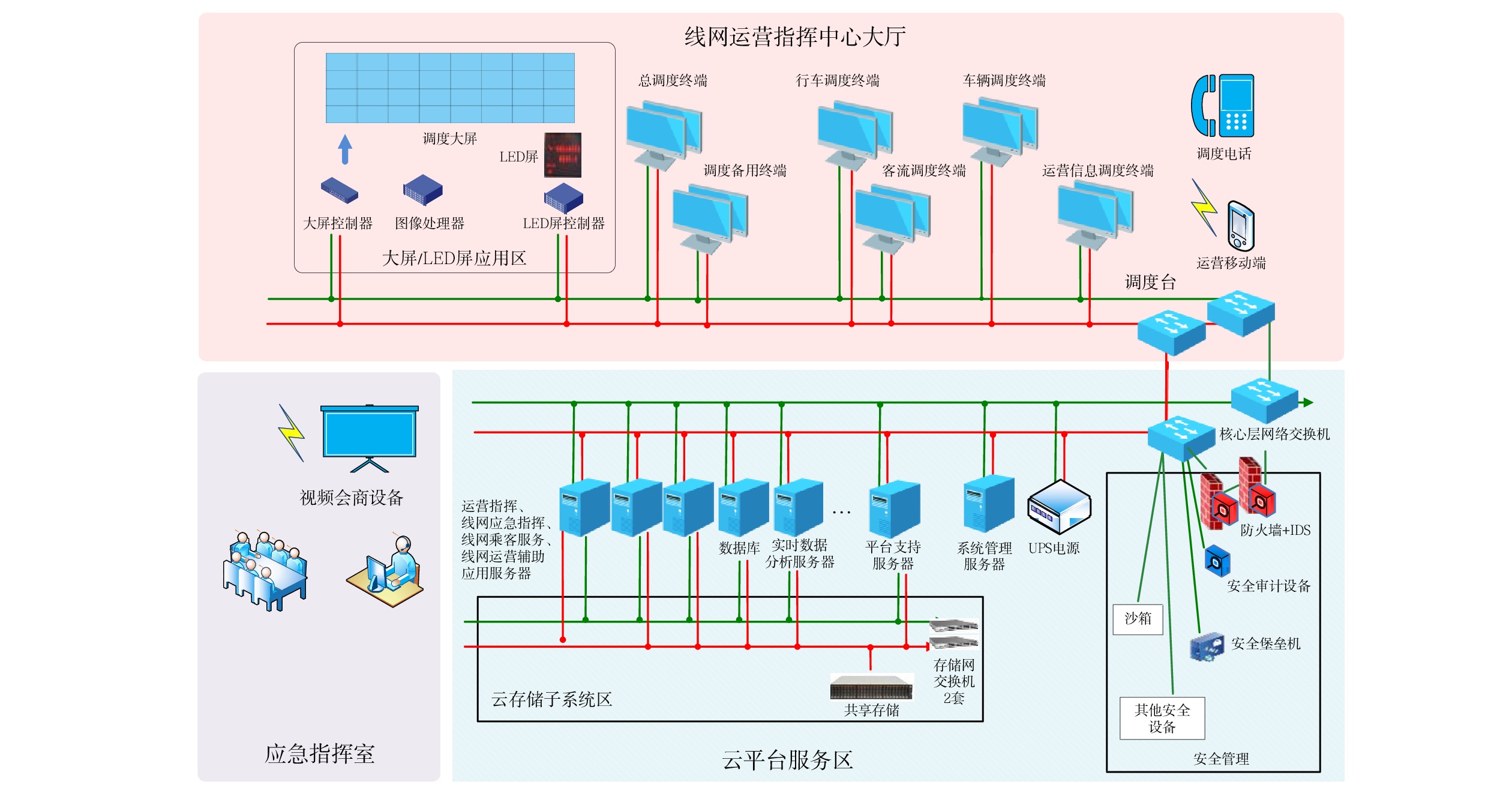

轨道交通线网运营指挥中心智能调度系统是一套综合的硬件设备和一套综合应用软件的组合。轨道交通线网运营指挥中心设备构成如图3所示;主要由线网运营指挥中心大厅、应急指挥室、云平台服务区构成,基础支撑子系统主要包括:云平台服务子系统、安全管理子系统、大屏控制子系统、LED屏控制子系统、调度工作站终端子系统、调度电话子系统、运营移动端子系统、视频会商子系统、UPS电源等[4]。基础硬件设施包括云平台、调度终端、视频会商设备、大屏配套设备、LED屏配套设备、电源设备、安全设备、调度台、通信设备等。软件应用功能主要涵盖线网运营指挥、线网应急指挥、线网乘客服务、线网运营辅助决策4个方面[5]。

2.2 系统架构

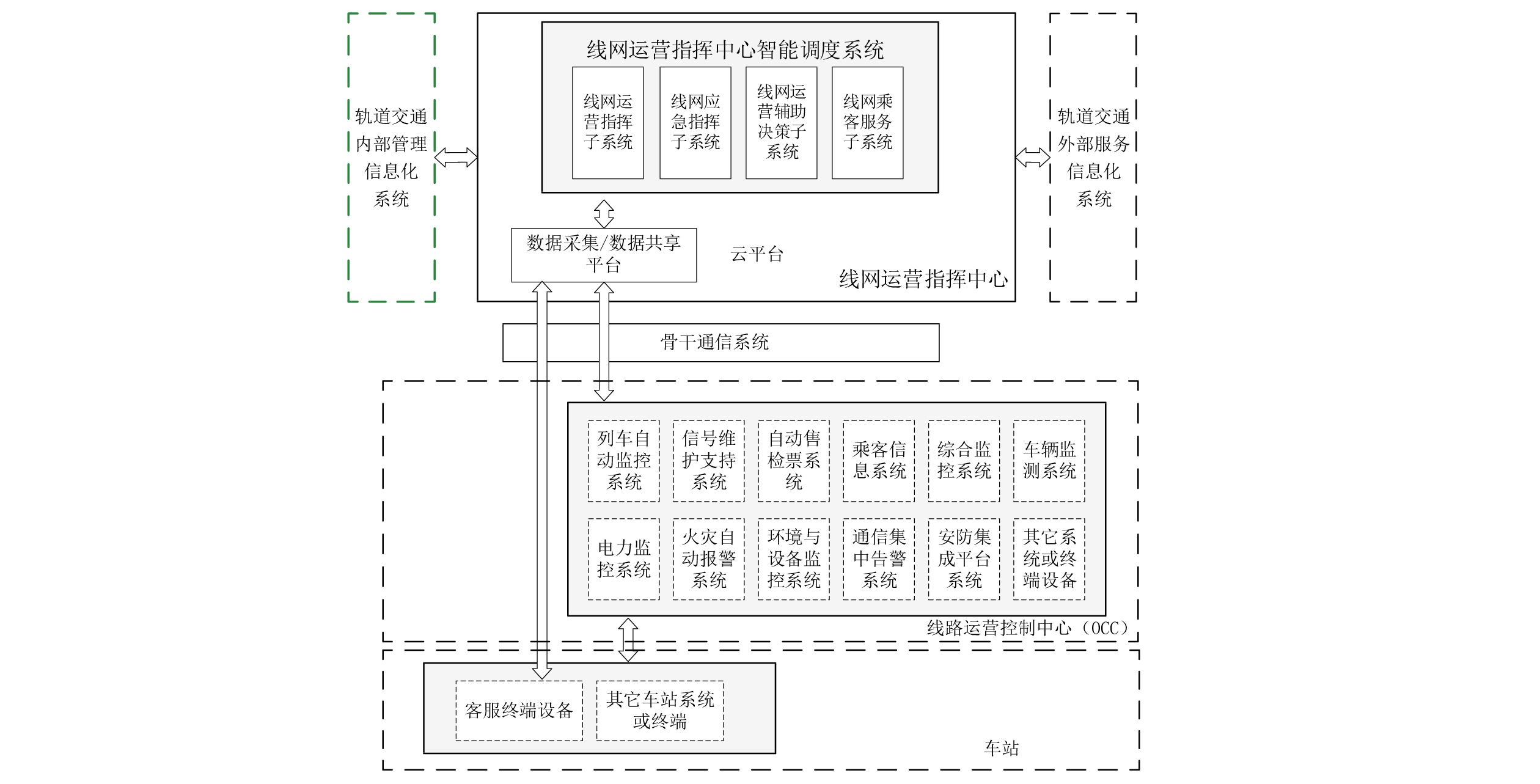

围绕轨道交通线网级运营管理业务,基于云平台、数据采集平台、大数据共享平台,构建线网级运营指挥中心智能调度系统,实现覆盖线网、线路、车站的综合运营管理,与轨道交通内部管理信息化系统及外部服务信息化系统互联,涵盖运营调度指挥、应急指挥、乘客服务、运营辅助分析等核心业务,系统架构如图4所示。

2.3 应用功能

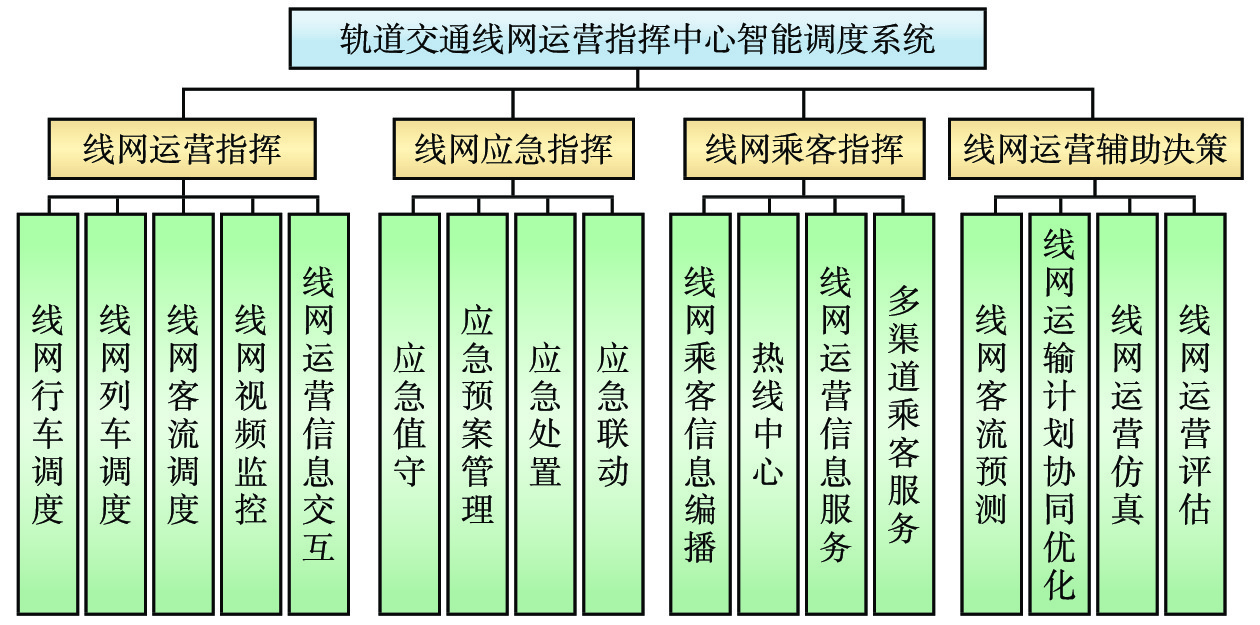

线网运营指挥中心智能调度系统应用功能主要包括线网运营指挥、线网应急指挥、线网乘客服务、线网运营辅助决策,应用功能层次结构如图5所示。

2.3.1 线网运营指挥

提供线网行车调度、线网车辆调度、线网客流调度、线网视频监控等线网级调度监视及线网运营信息交互功能,实现便捷、高效的跨线路客流与运力信息共享,支持面向四网融合的运营调度协调指挥,促进全线网运营管理整体优化[6-7]。

(1)线网行车调度:使用矢量图形呈现线路走势及相关重点位置,形成线网/单线图,同时叠加线网当前各线路运营车辆的实时行车位置,配合车站信息查询、列车信息查询、行车计划查询、行车指标统计、行车复示、自定义指挥图形绘制功能,为调度人员提线网日常运营监督、跨线路运营协调应用;应急情况时,实现跨线路管理的换乘站、场段的应急联动协调,下达涉及跨线路情况下的行车组织、抢修组织协调指令;当行车遇到故障后,与施工系统进行联动。

(2)线网列车调度:监督各线路列车调度工作,监视整个线网内所有运营列车的动态,监视画面可显示列车车型、上线、备用、投运、检修等状态;监测线网内正线运行列车关键系统的实时状态,包括牵引系统、制动系统、空调系统、门控系统、车载通信系统、等的状态;监视各线路在线列车发生的重要故障、火灾报警等异常事件,跟踪故障/火灾处理过程。

(3)线网客流调度:对车站和区间客流信息进行实时监测与分析,对不同车站及区间的客流状态按照拥挤度阈值划分等级,以不同颜色呈现线网拥挤度状况图及车站客流热力图等,并对关注的区间拥挤或车站客流过高等情况进行告警;应急情况下具备跨线路管理换乘站的联动协调功能,可下达线网客运组织协调命令。

(4)线网视频监控:基于电子地图构建轨道交通线网视频地图,方便调度人员调用线网内各车站、场段、列车的音视频资源,并提供图像查询、云镜控制及录像调用功能;提供视频图像轮询,支持组内轮巡、分组轮巡、组合轮巡、分时轮巡等功能;提供视频图像的智能分析应用功能,支持客流密度分析、行为特征分析、人脸识别、周界告警等。

(5)线网运营信息交互:按照跨线路运营管理协调机制的要求,创建运营信息交互群组,提供常用联系人管理、联系人快速查找等功能,方便不同运营主体调度人员进行沟通联络;提供线网运营管理信息共享与发布功能,可通过语音指令、移动App、短信、电子邮件、官网、微信、微博、公众号、传真等方式及时传递和交流线网运营管理信息,提供提示音、信息置顶提示、信息确认回执等功能;提供调度指令及信息交互记录管理功能,支持按照日期、时间、发送人、信息内容等关键字进行模糊查询;与各线路调度人员进行数据交互,实现客流、车流等统计分析结果的展示及应用,根据异常事件的类型向调度员推送实现自动联动的监视信息。

2.3.2 线网应急指挥

按照轨道交通线网综合应急管理要求,为线网调度(应急)指挥中心、各线路调度(应急)指挥中心(OCC)及事故现场临时指挥部提供应急值守、预案管理、应急处置、应急联动等应用功能,方便各线路应急指挥人员高效协同指挥,实现轨道交通线网一体化应急指挥。

(1)应急值守:提供事件接报、紧急通知、应急联动、协调工作、OCC值守功能、主管领导值守功能、预留上级主管部门值守等核心功能,具有持续的数据交互、动态更新、流转控制能力。

(2)应急预案管理:提供预案模板管理、预案编制、应急预案评审、数字化预案、预案演练评估等核心功能。根据预案的适用对象、使用范围、类型、级别等信息建立预案分类层次及预案模板,每类模板定义与该突发事件类型相关的处置步骤。

(3)应急处置:根据突发事件的分级分类体系,实现线网调度应急指挥中心的突发事件的统一处置。主要包括应急接警、续警跟踪、预案调用、指令下达、处置过程信息收发、应急资源协调调配、抢险作业实时情况监督、外部通信及协调、公告发布、处置过程记录、突发处置评估与资料管理、突发事件及处置报告等核心功能。

(4)应急联动:进入应急处置状态后,自动获得相匹配的预案,为指挥人员提供事件等级判定,联动线网运营指挥对应的调度功能,集成语音、短信、邮件、系统内部消息等多种通信协调手段实现与各OCC、线网各职能部门人员、上级主管部门及外部单位的应急处置联动;应用GIS实现应急资源定位、调配和联动协调组织;利用现场视频、视频会商,以及调用专家资源库、应急法规与常识等多种信息综合,辅助协调应急事件的处理。

2.3.3 线网乘客服务

建立线网指挥中心−车站2级的乘客服务体系[8-9],实现全线网客流信息共享及乘客服务协同联动,提升线路间客流管理及全线网乘客服务整体水平。

(1)线网乘客信息编播:面向乘客的媒体信息统一编辑、播表版式的统一制作及下发,运营消息的统一下发及撤销;当线网出现突发事件应急处置情况下接收线网应急指挥消息,向乘客统一发布PIS应急信息。

(2)热线中心:负责接听热线电话,受理咨询、表扬、投诉、建议等乘客来电事务,并对乘客来电内容进行记录、分析、传递、反馈;定期对热线录音及记录进行整理和存档;自动生成热线统计、分析数据和周报,帮助运营人员分析总结乘客关注热点问题,持续改进运营管理;定期联络回访来电乘客,做好乘客沟通。

(3)线网运营信息服务:基于客流分析情况,通过PIS、PA、电子导向标识等多种发布渠道,面向不同乘客群体及时发布个性化定制信息,包含出行建议、安全预警、运营信息、车站拥挤度、车厢拥挤度、线路拥挤度、天气预报等。

(4)多渠道乘客服务:通过车站智能终端设备、乘客服务App、小程序、微信公众号、官网、微博等载体,为乘客提供方便、快捷、丰富的线上/线下多渠道服务,包括车站/线路详情、票务信息、列车时刻表、线网客流动态、失物招领、智能问答、爱心乘车、服务调查等。

2.3.4 线网运营辅助决策

提供线网指挥中心和车站2级运营辅助决策应用功能,实现全线网客流数据、行车数据的共享,提供一体化、网络化运营全网统筹决策功能[10],提升全线网运力运量决策及运输计划优化的能力。

(1)线网客流预测:在历史客流数据挖掘的基础上,应用客流预测模型与算法,对短时、短期、预知大客流、新线开通等不同场景进行客流预测;通过多场景客流预测预警、乘客出行特征分析、站内客流风险评估、客流应急事件快速获取等功能,为车站级与线网级客流组织与调控提供决策依据,同时也为行车调度、应急数字化预案、突发事件应急处置、新线开通方案的制定等运营管理提供准确可靠的参考依据。

(2)线网运输计划协同优化:基于历史或预测客流数据、历史行车数据和运营组织条件,提供基于客流预测的列车运行图动态、实时优化,通过列车调整、运行图调整、交路调整的方式对线网运输计划进行调整,根据运营评估指标,优化线网换乘衔接、首末班车衔接,方便乘客出行。

(3)线网运营仿真:包括车站仿真、线路仿真和线网仿真基本模块,车站仿真揭示站内人流与设备布局之间的关系,线路仿真体现人流与车流之间的动态演化过程,线网仿真体现客流在整个线网范围内的动态演化过程;使用仿真软件创建仿真对象,建立与真实对象等价的仿真对象模型,按照调度人员设定的仿真对象输入参数和场景模式组合,对仿真模型进行反复多次的试验和计算,根据评估仿真中的设定,输出仿真数据报表、图表,为调度人员运力运量决策及制定运输计划提供准确可靠和决策依据。

(4)线网运营评估:利用行车、客流、设备等各类运营历史数据及运营仿真模拟生成的预测数据,自动计算运营统计指标,包括列车运行衔接指标、运行图技术指标、运量运力匹配性指标等,提供评估线网运营状况的可靠依据,以指导对相关运营计划进行优化调整;列车运行衔接指标评估提供对线网换乘衔接、首末班车衔接及换乘时间合理度分析及评估;运行图技术指标提供对运行图技术指标显示和评估功能,指标数据来源于编图子系统的指标输出;运力运量匹配性指标提供对运力运量匹配性指标计算和评估。

3 关键技术

3.1 运力运量匹配性评估

对车站、区间、线路运力运量匹配性进行全面评估,准确衡量线网当前运输能力状况,为线网运力资源优化和运输计划优化提供可靠依据。

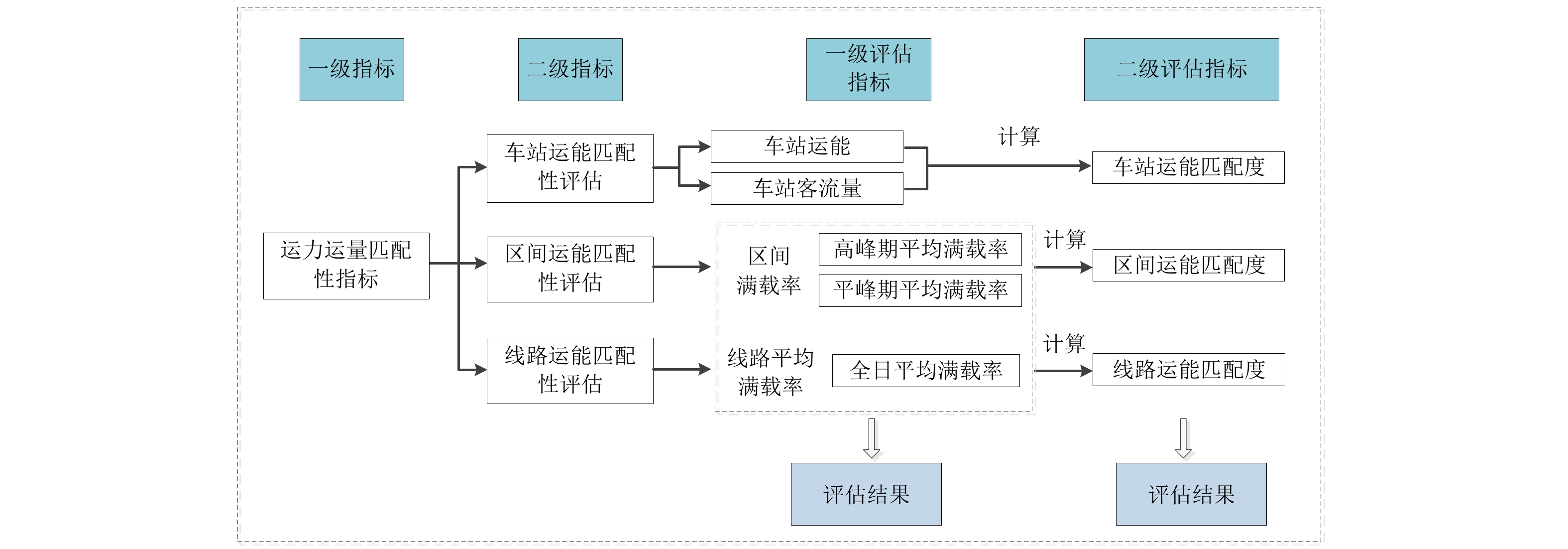

将运力运量匹配性指标定义为一级指标,并划分为车站运能匹配性、区间运能匹配性、线路运能匹配性3类二级指标。对二级指标进行分类评估,通过计算车站运能及客流比值、区间满载率、线路平均满载率形成一级评估指标,进一步计算车站、区间、线路匹配度,生成二级评估指标。对于评估指标设定评估指标阈值,分析得到线网运力运量一、二级指标评估结果,对于超出指标阈值的情况,可根据评估结果调整线网运输计划,优化运力资源。运力运量匹配性评估方法框架如图6所示。

3.1.1 车站运能匹配性评估

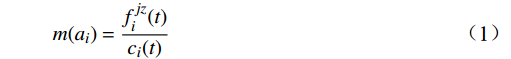

车站运能匹配性采用车站运力与车站客流量比值来进行评估,即车站运能匹配度

m(ai) 定义为m(ai)=fjzi(t)ci(t) (1) 其中,

fjzi(t) 是车站ai 在t 时间段内的进站量;ci(t) 是车站ai 的运力。m(ai) 的评估范围如表1所示。表 1 车站运能匹配评估范围类型 含义 备注 m(ai)<1 运力剩余 小于1时为运力剩余 m(ai)>1 运力不足 大于1时为运力不足 m(ai)=1 匹配度较优 存在运量变化运力无法匹配的风险 设车站的合理匹配度范围为:

0<m(ai)⩽ ,最佳匹配度为m({a_i}) = 0.8 。3.1.2 区间运能匹配性评估

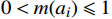

(1) 区间实际满载率

区间实际满载率

{l_j}(t) 定义为{l_j}(t) = \frac{{f_j^{dm}(t)}}{{{c_j}(t)}} (2) 其中,

f_j^{dm}(t) 为区间j 在t 时间段内的断面客流;{c_j}(t) 为区间j 的运力。{l_j}(t) 的评估范围如表2所示。表 2 区间实际满载率{l_j}(t) 评估范围类型 含义 备注 {l_j}(t) < 100\% 运力剩余 小于1时为运力剩余 {l_j}(t) > 100\% 运力不足 大于1时为运力不足 {l_j}(t) = 100\% 匹配度较优 存在运量变化运力无法匹配的风险 {l_j}(t) > 200\% 运力严重不足 大于2时为严重不足 (2)区间运能匹配度

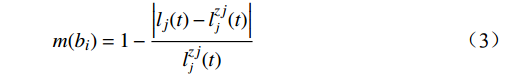

区间运能匹配性采用区间实际满载率与最佳满载率差的比值来进行评估,即区间运能匹配度

m({b_i}) 定义为m({b_i}) = 1 - \frac{{\left| {{l_j}(t) - l_{_j}^{zj}(t)} \right|}}{{l_{_j}^{zj}(t)}} (3) 其中,

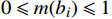

l_{_j}^{zj}(t) 为区间在t 时间段内的最佳满载率;m({b_i}) 的评估范围如表3所示。表 3 区间运能匹配度m({b_i}) 评估范围类型 含义 备注 m({b_i}) \sim 0 趋于0时运力不足 越接近0匹配度越低 m({b_i}) \sim 1 趋于1时匹配度较优 越接近1匹配度越高 区间运能匹配度范围为:

0 \leqslant m({b_i}) \leqslant 1 ,匹配度最优区间为0.8 \leqslant m({b_i}) \leqslant 1.0 。3.1.3 线路运能匹配性评估

(1)线路平均满载率

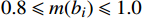

线路平均满载率

{l_m}(t) 是各区间满载率的均值,计算方法为{l_m}(t) = \frac{{\displaystyle\sum\limits_{j = 1}^n {{l_j}(t)} }}{n} (5) 其中,

n 为线路m 的区间数;线路平均满载率{l_m}(t) 的评估范围如表4所示。表 4 线路平均满载率{l_m}(t) 评估范围类型 含义 备注 {l_m}(t) < 100\% 运力剩余 小于1时为运力剩余 {l_m}(t) > 100\% 运力不足 大于1时为运力不足 {l_m}(t) = 100\% 匹配度较优 存在运量变化运力无法匹配的风险 {l_m}(t) > 200\% 运力严重不足 大于2时为严重不足 (2)线路运能匹配度

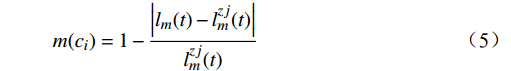

线路运能匹配性使用线路平均满载率来进行评估,即线路运能匹配度

m({c_i}) 定义为m({c_i}) = 1 - \frac{{\left| {{l_m}(t) - l_m^{zj}(t)} \right|}}{{l_m^{zj}(t)}} (6) 其中,

l_m^{zj}(t) 为线路最佳满载率;m({c_i}) 的评估范围如表5所示。表 5 线路运能匹配度m({c_i}) 评估范围类型 含义 备注 m({c_i}) \sim 0 趋于0时运力不足 越接近0匹配度越低 m({c_i}) \sim 1 趋于1时匹配度较优 越接近1匹配度越高 区间运能匹配度范围为:

0 \leqslant m({c_i}) \leqslant 1 ,匹配度最优范围为0.8 \leqslant m({c_i}) \leqslant 1.0 。3.2 线网换乘列车运行衔接评估

通过影响列车运行衔接的单一指标及整体指标对衔接能力进行全面评估,准确衡量线网的综合运输能力,为线网列车运输计划协同优化提供可靠依据,以实现最大化的乘客换乘便利性,提高轨道交通网综合效能。

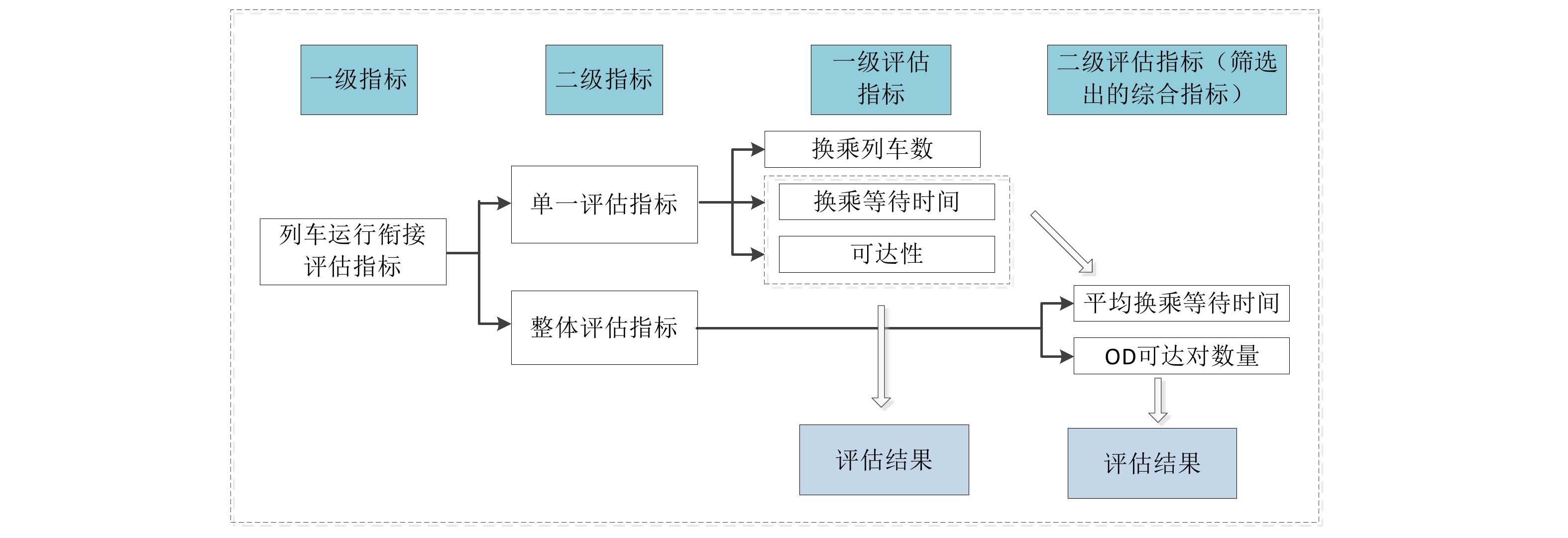

将线网换乘列车运行衔接能力指标定义为一级指标,并划分为单一列车衔接能力及线网整体运行衔接能力2类二级指标。对二级指标进行分类评估,通过计算换乘列车数、换乘等待时间、可达性形成一级评估指标,在一级评估指标基础上得出平均换乘等待时间及OD可达对数,形成二级评估指标。对于评估指标设定评估指标阈值,分析得到线网运力运量一、二级指标评估结果,可根据评估结果调整换乘衔接或首末班车衔接方案。线网换乘列车运行衔接评估方法框架如图7所示。

3.2.1 平均换乘等待时间

平均换乘等待时间通过列车到、发站时间及乘客换乘时间差值计算得到,乘客换乘走行时间固定,则平均换乘等待时间

T_{hc}^{ll'} :T_{hc}^{ll'} = I_j^l - O_i^{l'} - w_{_{hc}}^{ll'} (7) 其中,

O_i^{l'} 为换出线路l' 上第i 列车的到站时间;I_j^l 为换入线路l 上第j 列车的出发时间;w_{_{hc}}^{ll'} 为乘客的换乘走行时间。当平均换乘等待时间过长、过短或无法换乘衔接时,

T_{hc}^{ll'} 评估结果0,较优时{T}_{hc}^{ll\text{'}} 评估结果1。3.2.2 可达性

可达性表示乘客能否通过直达或换乘实现从起始地O到目的地D的出行规划,换乘列车是否能够有效地衔接直接影响乘客出行规划的可达性。用于评价O-D対可实现性的可达性

{N_{od}} 定义为{N_{od}} = \sum\limits_{od \in OD} {r_{_{ij}}^{od}} (8) {N_{\text{z}}} = (N - 1)N 其中,

r_{_{ij}}^{od} 为某一od 对是否可达,0为不可达,为1时可达;{N_{\text{z}}} 为全线网OD对全部可达数,{N_{od}} 趋近于{N}_{\text{z}} 时可达性较优。4 结束语

为促进城市轨道交通网与市域(郊)铁路网、城际铁路网、干线铁路网的融合发展,以运营信息物联网监测、数据共享融合、云平台及大数据技术为支撑,以轨道交通网络化运营指挥业务流程为主线,构建轨道交通线网运营指挥中心智能调度系统,初步完成线网运营指挥、线网应急指挥、线网乘客服务、线网辅助决策等主要应用功能的设计;通过实现轨道交通线网级运营调度指挥与应急管理的信息共享和业务联动,支持轨道交通线网日常运营调度指挥与应急响应的高效协同,提升轨道交通线网协调运营决策及评估分析能力,为全国城市轨道交通行业迈入“四网融合”轨道交通网络化运营管理时代提供实用解决方案,有助于引导轨道交通行业线网指挥中心系统的规范化建设,促进轨道交通线网运营管理的智能化发展[11],提升以城市轨道交通为主体的轨道交通网络的整体运营效能,使轨道交通行业更好地服务广大民众,加快推动我国社会经济发展。

本文提出的线网运营评估方法尚有许多细节亟需进行研究,下一步将深化研究综合评估体系,可采用层次分析法、平衡计分法和模糊综合评价法的组合方法对评估模型进行求解,得出综合评估结果,提高对运输计划评估的准确性,进一步提升城轨线网管理的智能和智慧化应用能力。

-

表 1 车站运能匹配评估范围

类型 含义 备注 m({a_i}) < 1 运力剩余 小于1时为运力剩余 m({a_i}) > 1 运力不足 大于1时为运力不足 m({a_i}) = 1 匹配度较优 存在运量变化运力无法匹配的风险 表 2 区间实际满载率

{l_j}(t) 评估范围类型 含义 备注 {l_j}(t) < 100\% 运力剩余 小于1时为运力剩余 {l_j}(t) > 100\% 运力不足 大于1时为运力不足 {l_j}(t) = 100\% 匹配度较优 存在运量变化运力无法匹配的风险 {l_j}(t) > 200\% 运力严重不足 大于2时为严重不足 表 3 区间运能匹配度

m({b_i}) 评估范围类型 含义 备注 m({b_i}) \sim 0 趋于0时运力不足 越接近0匹配度越低 m({b_i}) \sim 1 趋于1时匹配度较优 越接近1匹配度越高 表 4 线路平均满载率

{l_m}(t) 评估范围类型 含义 备注 {l_m}(t) < 100\% 运力剩余 小于1时为运力剩余 {l_m}(t) > 100\% 运力不足 大于1时为运力不足 {l_m}(t) = 100\% 匹配度较优 存在运量变化运力无法匹配的风险 {l_m}(t) > 200\% 运力严重不足 大于2时为严重不足 表 5 线路运能匹配度

m({c_i}) 评估范围类型 含义 备注 m({c_i}) \sim 0 趋于0时运力不足 越接近0匹配度越低 m({c_i}) \sim 1 趋于1时匹配度较优 越接近1匹配度越高 -

[1] 佚 名. 中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要[J]. 城市轨道交通,2020(4):8-23. DOI: 10.14052/j.cnki.china.metros.2020.04.003 [2] 城市轨道交通线网运营指挥中心系统技术规范:T/CAMET 11006-2020[S]. 2020. [3] 史倬屾. 天津地铁调度指挥管理模式研究[J]. 天津科技,2019,46(5):10-13. DOI: 10.3969/j.issn.1006-8945.2019.05.004 [4] 蔡佳妮. 基于网络化运营的城市轨道交通控制中心设置研究[J]. 城市轨道交通研究,2014,17(2):14-18. DOI: 10.16037/j.1007-869x.2014.02.008 [5] 陈 楠. 多制式轨道交通协同指挥中心的探讨[J]. 都市快轨交通,2021,34(6):72-78. DOI: 10.3969/j.issn.1672-6073.2021.06.011 [6] 佚 名. 《智慧城市轨道交通 信息技术架构及网络安全规范第2部分:技术架构》标准解读[J]. 城市轨道交通,2019,(7):15-19. [7] 王路萍. 天津轨道交通智慧运营的探索[J]. 城市轨道交通,2021,(9):31-34. DOI: 10.14052/j.cnki.china.metros.2021.09.006 [8] 赵一雄. 成都地铁突发事件应急管理研究[D]. 成都:四川师范大学,2021. [9] 何 维,王道阔,何宇峰. 基于城轨云的沈阳地铁线网指挥中心系统方案设计[J]. 中国勘察设计,2021,(2):88-91. [10] 王 健,徐 炜,张 宁,等. 南京地铁线网指挥中心大数据平台架构[J]. 都市快轨交通,2021,34(1):138-143. [11] 赵 凯. 城市轨道交通智慧化运营转型工作研究[J]. 中国信息化,2022(4):63-65,62. DOI: 10.3969/j.issn.1672-5158.2022.04.023 -

期刊类型引用(5)

1. 王智慧,孟宇坤,蔡宇晶,张秋亮,王石生. 城市轨道交通线网运营监控与应急指挥协同管控平台研究. 铁路计算机应用. 2024(06): 89-92 .  本站查看

本站查看

2. 王志勇,付政. 城市轨道交通FAO线路智能调度指挥体系分析. 运输经理世界. 2024(15): 4-6 .  百度学术

百度学术

3. 王清永,陈旭,常利,曾小旭,赵疆昀,高凡. 面向一体化和智能化的城轨应急调度指挥平台构建. 都市快轨交通. 2024(04): 130-135 .  百度学术

百度学术

4. 肖婧. 轨道交通线网运营智能调度系统的设计与实现. 绿色建造与智能建筑. 2024(10): 150-154 .  百度学术

百度学术

5. 吴卉,赵俊华,吴跃. 城市轨道交通通信系统集约化管控平台设计研究. 铁路计算机应用. 2024(12): 80-84 .  本站查看

本站查看

其他类型引用(1)

下载:

下载: