Construction of intelligent railway system based on complex adaptive system theory

-

摘要: 传统的体系架构构建方法侧重于从复杂系统整体角度开展自顶向下的设计,缺乏对系统中多层级主体智能行为及主体间协同联动机制的细粒度研究。文章基于复杂适应系统(CAS,Complex Adaptive System)理论,研究智能铁路体系,以满足智能铁路系统中各类主体之间高协调性、高聚合性、高交互性等要求。通过分析智能铁路系统的CAS特征,提出智能铁路系统的CAS主体构成及其结构,进而构建智能铁路的技术体系和数据体系,为智能铁路系统的设计及优化提供了新的方法和思路。

-

关键词:

- 复杂适应系统(CAS)理论 /

- 智能铁路系统 /

- 体系构建 /

- 技术体系 /

- 数据体系

Abstract: Traditional system architecture constructing methods focus on top-down design from the perspective of the overall complex system, lacking fine-grained research on the intelligent behavior of multi-level entities in the system and the collaborative linkage mechanisms between entities. Based on the theory of Complex Adaptive System (CAS), this paper studied intelligent railway systems to meet the requirements of high coordination, high aggregation, and high interaction among various entities in intelligent railway systems. By analyzing the CAS characteristics of intelligent railway systems, the paper proposed the composition and structure of CAS entities in intelligent railway systems, and then constructed the technical system and data system of intelligent railways, which could provide new methods and ideas for the design and optimization of intelligent railway systems. -

随着大数据、人工智能、移动互联等智能技术的迅猛发展,我国在高速铁路、重载铁路等领域积极开展智能铁路体系架构的相关研究。在高速铁路领域,依托京张(北京—张家口)高速铁路和京雄(北京—雄安)城际铁路等重大工程,我国率先提出了技术、数据、标准三位一体的智能高速铁路体系架构1.0,发布为中国国家铁路集团有限公司(简称:国铁集团)技术标准,指导了智能建造、智能装备和智能运营等成套技术创新;在重载铁路领域,依托浩吉(浩勒报吉—吉安)重载铁路工程,采用分层设计的原则,提出了包含智能感知层、传输层、融合层和应用层的智能重载铁路体系架构。基于“平台+应用”模式,构建了重载铁路大脑平台及智能综合调度、智能运营维护、智能车站等构成的智能重载铁路技术体系。

“十四五”期间,为持续推动智能化技术在铁路领域的深度应用,国铁集团发布了《“十四五”铁路科技创新发展规划》[1],明确提出“围绕智能建造、智能装备、智能运营、智能铁路平台,持续深化关键核心技术研发应用,完善智能铁路成套技术体系、数据体系和标准体系,推动智能铁路1.0向2.0发展”的要求,因此,融合已有的智能高速铁路体系架构和智能重载铁路技术体系研究成果,研究提出智能铁路体系架构极为必要。

传统的面向过程方法、面向对象方法、企业架构方法等体系架构构建方法,侧重于从复杂系统整体角度开展自顶向下的设计,缺乏对系统中多层级主体智能行为及主体间协同联动机制的细粒度研究,难以满足智能铁路系统中各类主体之间高协调性、高聚合性、高交互性等要求。鉴于智能铁路系统不是简单系统,而是由多种因素综合作用最终形成的复杂巨系统,它包含众多的系统、子系统和要素,结构上呈现非线性关系[2];各个系统和子系统之间还存在着复杂的空间和时间关系,呈现出时空结构复杂性。为更好地理解智能铁路系统的特性并动态优化其设计,本文基于复杂适应系统(CAS,Complex Adaptive System)理论,研究智能铁路体系:通过分析智能铁路系统复杂适应性特征及其CAS主体构成,以及智能铁路系统中各个组成部分之间的复杂关系和相互影响,提出智能铁路系统结构,进而提出智能铁路的技术体系和数据体系。

1 CAS简介

CAS理论由约翰·霍兰教授提出,它作为一种复杂性科学研究方法,被誉为继第一代系统论(包括一般系统论、控制论和信息论)、第二代系统论(包括耗散结构论、协同论、突变论)之后的第三代系统论[3]。CAS理论认为,系统是由分布在不同层级的多个主体构成,每个主体都会对外界环境作出自适应反应,且多异质的自适应主体间也会发生复杂作用,二者均会对系统的结构和演化带来影响。

CAS理论的主要特点在于将系统的宏观分析和微观分析有机结合起来,强调系统的层次性、多样性和聚合性[4]。在宏观层面,CAS注重主体与周围环境的相互作用,以及同质和异质主体之间的相互作用,使得由多个主体组成的系统得以不断演化和进化;在微观层面,CAS强调主体的主动性和适应性,主体具有自己的目标、内部结构和行为模式,通过与环境和其他主体的交互学习,不断优化自身的结构和行为。约翰·霍兰教授围绕适应性主体提出了CAS应具备的7个基本特性,包括聚集性、非线性、多样性、流、标识、内部模型和积木[5]。

CAS理论的提出,为人们认识、理解、控制和管理复杂系统提供了新的思路,已在多个学科领域中得到了广泛应用[6-10]。

2 智能铁路系统的复杂适应特征分析

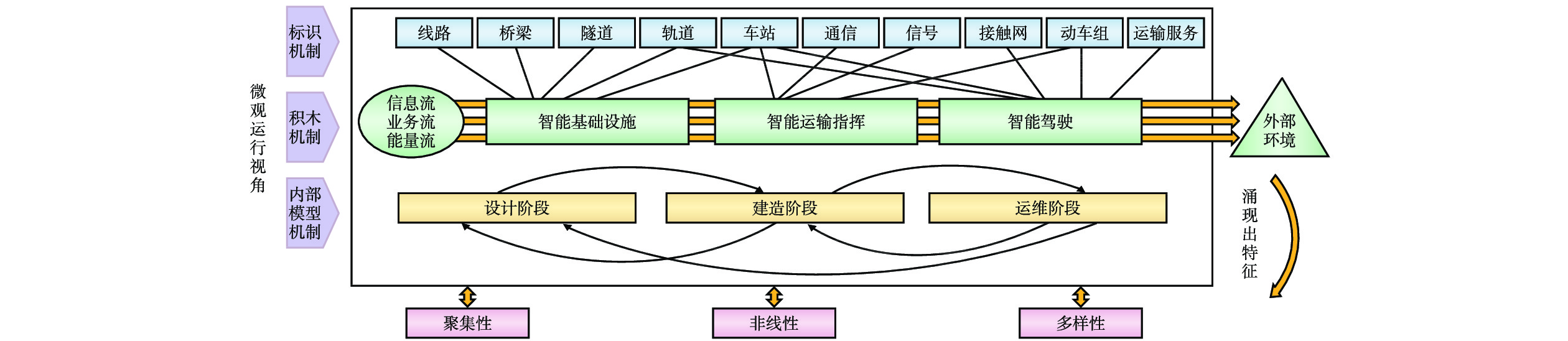

智能铁路系统全生命周期是包括铁路设计、建造、运营维护(简称:运维)等3个重要阶段,涵盖基础设施、移动装备、安全监测、运输服务、运营指挥等多个业务主体的CAS。其CAS的7个特征如图1所示。

2.1 聚集性

聚集性,指简单主体的聚集,其主体间存在的一定相互关系会产生复杂的大尺度行为,这种行为能够使参与的单个主体之间相互融合和适应。在智能铁路系统中,线路、桥梁、隧道、轨道、车站、通信、信号、接触网、动车组、运输服务等单专业主体聚集形成智能基础设施、智能运输指挥、智能驾驶等综合性主体,聚集而成的综合性主体不是单专业主体的简单、重复叠加,而是一种使参与的单专业主体间融会贯通、相互适应的组合,具备原单专业主体无法实现的功能和优势,有助于实现整体系统的成本降低、效率提高、服务改善等多目标。

2.2 非线性

非线性,指主体-主体、主体-环境交互作用中,并非遵循简单的线性关系,往往是各种反馈作用。智能铁路系统从全生命周期角度看,设计、建造、运维等3个阶段存在着大量的迭代反馈作用,通过建造阶段数据分析结果,优化设计方案;通过运维阶段数据分析结果,优化设计和建造。此外,每个阶段均涉及多个业务主体的协同互动。以建造阶段为例,涉及质量、进度、投资、安全、环保、外部环境等多要素的协同,存在着大量的动态不确定性,难以用线性模型来表征。

2.3 多样性

主体-主体、主体-环境的不断适应,造就了系统的多样性与复杂性。智能铁路系统主体行为、运行要求、技术规范、所在层级、所处区域等均具有多样性。此外,智能铁路不同阶段的形态、目标也各不相同。

2.4 流

流,指主体-主体、主体-环境交互作用中存在着某种资源的流。智能铁路系统中,移动设备、固定设施、调度指挥、服务对象等各主体之间,以及主体与外界环境之间,均存在着信息流、业务流和能量流的流动交换。

2.5 标识

标识,是聚集和边界生成过程中存在的一个机制,是主体相互作用的基础。智能铁路标识机制从政策完善和执行、新技术应用和发展、共享目标和实施、各职能参与主体方面划分,包括政策标识、新兴技术标识、共享标识、角色标识。

例如,智能铁路系统采用主数据等技术,为每个主体及其虚拟孪生体构建了唯一标识,通过标识确保多主体之间的协调运行和有序互动,确保智能铁路系统运行安全高效。共享标识用于实现智能铁路系统内部的信息共享和协调,使得不同的智能设备和子系统能够相互理解和交流,从而实现智能铁路系统内部的协同工作和决策。

2.6 内部模型

内部模型,用来表征主体实现的某项功能的互动规则。智能铁路系统各同质/异质主体在交互作用中具有显著的信息共享和业务重用等规则特征,可依托大数据、人工智能等技术建立主体及多主体的内部模型。

2.7 积木

积木,是指将系统在不断演化过程中所积累的经验知识和遵循的演化规则等作为依据,进行更高层次的主体标识聚集的过程。通过提供模块化思想,将简单的积木通过不同组合形成复杂系统。

根据智能铁路系统非线性的特征,积木块机制可将智能铁路系统从宏观、中观和微观共3个层次进行划分。宏观层面上的积木主要包括战略研究信息、战略规划信息等;中观层面的积木主要包括智能化需求信息、技术和算法信息、数据集成信息、数据共享信息;微观层面的积木主要包括勘察设计系统信息、通信信号系统信息、客货服务系统信息等。

例如,智能铁路系统在建造过程中采用装配式施工,实现了简单部件组合(长大桥梁、隧道、客站等)形成的复杂系统。应用软件设计中采用微服务架构实现,可以将单一功能进行组合复用,满足更复杂的应用需求。

综上所述,智能铁路系统具备CAS理论的7个基本特性,两者具有较好的同构性。CAS理论可为智能铁路的体系构建提供指导。

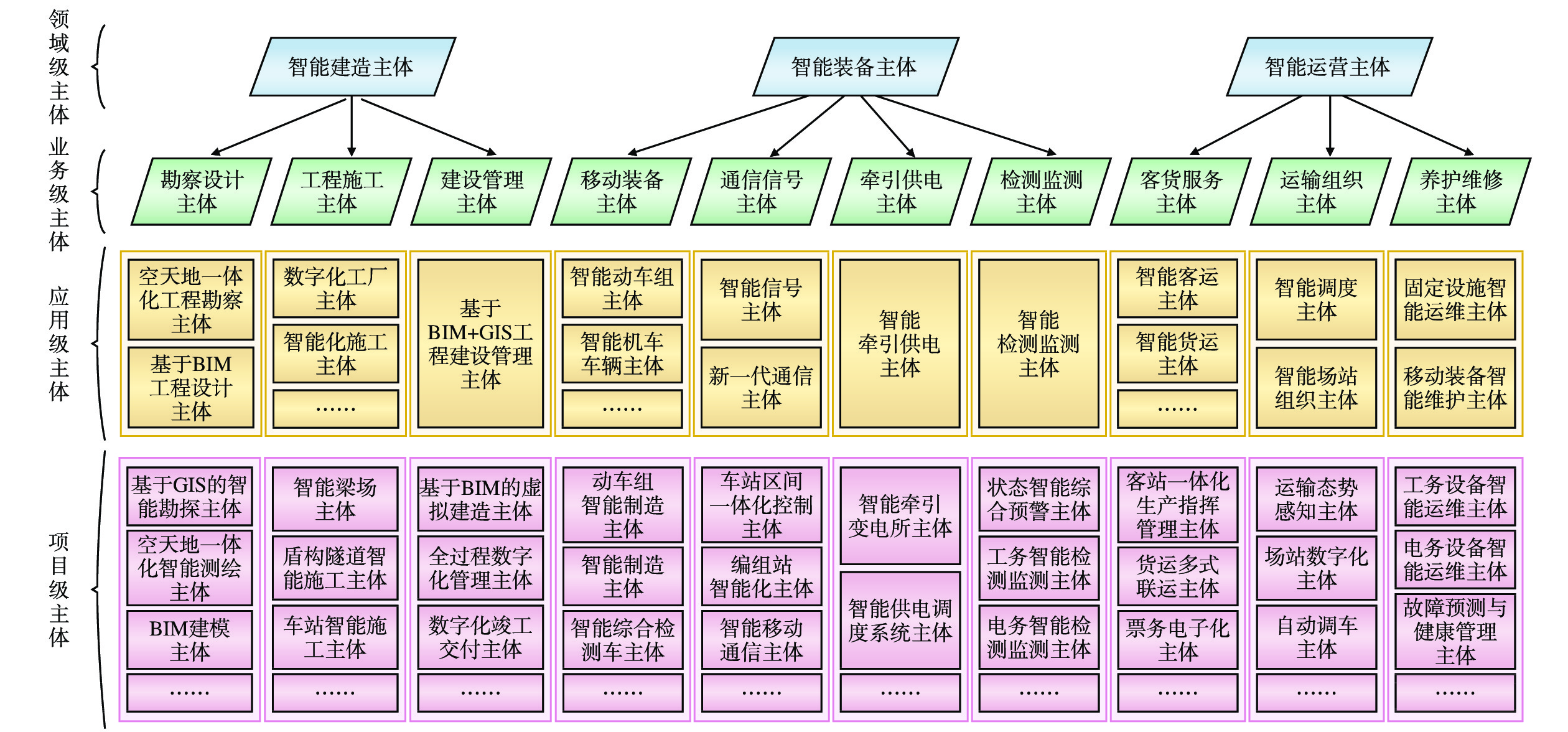

3 智能铁路系统的CAS主体构成

智能铁路系统作为一个动态复杂的适应性系统,参与方主要包括铁路部门、第三方企业、乘客、货物等,各参与方之间均存在业务、数据等交流,交互关系错综复杂。基于智能铁路系统本身的复杂性,将适应性系统的主体分为领域级主体、业务级主体、应用级主体和项目级主体,各个主体之间的关系和行为是动态变化和适应环境的。智能铁路系统的CAS多级主体构成如图2所示。

3.1 领域级主体

领域级主体是负责智能铁路系统的整体规划和管理,包括智能建造主体、智能装备主体和智能运营主体。其中,智能建造主体的任务是负责智能铁路系统的建设和实施;智能装备主体的任务是负责智能铁路系统需要的各种装备和设备的研发、生产和供应;智能运营主体的任务是负责智能铁路系统的运营和管理。

3.2 业务级主体

业务级主体是智能铁路系统中各领域级主体下的具体业务单元,例如,勘察设计、工程施工、移动装备、通信信号、客货运服务等。每个业务级主体负责完成特定的任务,并与其他业务级主体进行信息交换和协作。业务级主体可以根据需要进行动态调整和优化,以适应不断变化的运行环境。

3.3 应用级主体

应用级主体是智能铁路系统中的各项目级主体新技术标识机制下的积聚形成。应用级主体可以包括空天地一体化工程勘察、数字化工厂、智能信号等。每个应用级主体负责实现特定的功能,并与其他应用级主体进行数据交换和协作。

3.4 项目级主体

项目级主体是智能铁路系统中的具体项目或任务单元,例如,基于地理信息系统(GIS,Geographical Information System)的智能勘探、动车组智能制造等。每个项目级主体具有独立的目标和任务,并与其他主体进行协调和合作,以实现项目的顺利进行。这些主体之间相互作用和协作,通过信息交换和共享来实现智能铁路系统的高效运行。

4 基于CAS的智能铁路系统结构

从铁路技术应用视角,依据铁路设计、建造和运营这3个阶段中的核心要素、关联关系,智能铁路系统可以分为智能建造、智能装备、智能运营等3个板块[11]。根据CAS理论,以标识为建造、装备、运营的子系统作为积木,对其进行聚集,形成智能建造主体、智能装备主体和智能运营主体,构成基于CAS的智能铁路系统结构。

4.1 智能建造主体

智能建造主体包括铁路基础设施的建造和维护相关的主体。这些主体可以是承包商、建筑公司、工程师等,他们负责设计、建造和维护铁路线路、车站、信号设备等基础设施。智能建造主体使用先进的技术和工具,例如,将 BIM(Building Information Modeling)、GIS、数字孪生、施工机器人、自动化质检、预制化与拼装化等技术与先进的工程建造技术相融合,实现高速铁路勘察设计、工程施工、建设全过程的精细化和智能化管理。

4.2 智能装备主体

智能装备主体包括铁路运输中使用的智能化装备和设备的相关主体。这些主体可以是列车制造商、信号设备供应商、通信设备制造商等。他们致力于研发和生产智能化的列车、信号设备、通信设备等,将全方位态势感知、自动驾驶、运行控制、故障预测与健康管理(PHM,Prognostics Health Management) 等技术与先进装备技术相融合,实现铁路移动装备和基础设施全生命周期的安全化、高效化和智能化管理,提高铁路运输的效率、可靠性和安全性。

4.3 智能运营主体

智能运营主体包括铁路系统的运营和管理相关的主体。这些主体可以是铁路公司、交通管理部门、运输服务提供商等。他们负责列车调度、车票管理、安全监控、客户服务等任务,运用智能技术,如数据分析、智能算法等,提供高效、可持续、安全的铁路运输服务。

4.4 多主体交互

4.4.1 信息流交互

各个主体之间通过信息流进行通信和数据交换。例如,智能建造主体与智能装备主体通过信息共享和协作,进行施工计划的优化和资源分配的协调;智能运营主体与智能装备主体通过信息交流,实现实时监控和维护,确保铁路运输的安全和顺畅。

4.4.2 业务流交互

各个主体之间通过业务流进行合作和协调。例如,智能建造主体与智能运营主体之间的协作,确保铁路基础设施的建设与运营的衔接和无缝对接;智能装备主体与智能运营主体之间的协作,保证智能装备的有效使用和维护,以提供高质量的铁路运输服务。

5 基于CAS的智能铁路体系

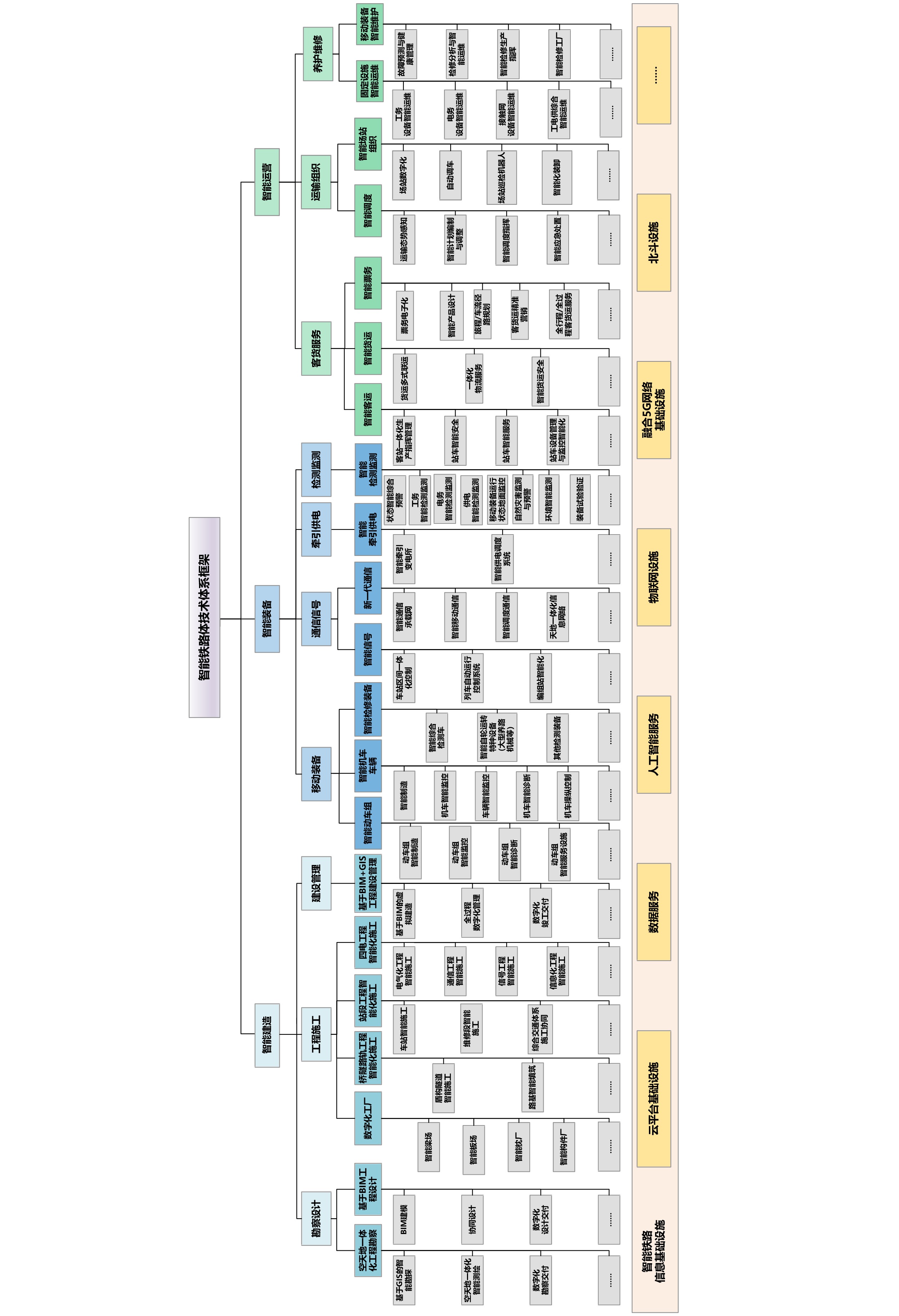

5.1 智能铁路技术体系

遵循基于CAS的智能铁路系统结构,智能铁路技术体系框架包括3个板块、10个领域、21个方向、N项创新、1个平台,共5个层级,如图3所示。

其中,3个板块指智能建造、智能装备、智能运营;10个领域指在3个板块框架下勘察设计、工程施工、建设管理等领域;21个方向指在3个板块、10个领域框架下空天地一体化工程勘察、基于 BIM工程设计、数字化工厂等方向;N 项创新指在3个板块、10个领域、21个方向框架下基于GIS 的智能勘探、BIM建模、智能梁场、盾构隧道智能施工、电气化工程智能施工、基于BIM 虚拟建造等创新;1个平台指为智能铁路技术创新提供支撑和服务的智能铁路信息基础设施。

5.1.1 智能建造

考虑铁路基础设施的建造过程,智能建造横向上可划分为勘察设计、工程施工、建设管理等3个领域[10],包含空天地一体化工程勘察、基于BIM工程设计数字化工厂、桥隧路轨工程智能化施工、基于BIM+GIS工程建设管理等方向,以及智能枕厂、智能构件厂、盾构隧道智能施工等创新内容。

5.1.2 智能装备

按照主要业务对象分类,智能装备可分为移动装备、通信信号、牵引供电、检测监测等4个领域[11],包含智能动车组、智能机车车辆、智能检修装备、智能信号、新一代通信等方向,以及动车组智能制造、机车智能监控、智能自轮运转特种设备(大型养路机械等)、车站区间一体化控制、天地一体化信息网络、移动装备运行状态地面监控、装备试验验证等创新内容。

5.1.3 智能运营

按照主要运营业务分类,智能运营可划分为客货服务、运输组织、养护维修等3个领域[12],包含智能货运、智能票务、智能调度和智能场站组织等方向,以及客站一体化生产指挥管理、货运多式联运、智能货运安全、全行程/全过程的客货运服务、场站数字化、PHM等创新内容。

5.2 智能铁路数据体系

为支撑基于CAS的智能铁路技术体系中多主体的信息交互和流动,智能铁路数据体系架构主要包括数据汇集层、存储分析层和应用展示层[13],如图4所示。

5.2.1 数据汇集层

为了实现智能铁路系统全业务、全类型的数据汇集,该层专门汇集来自建造、装备、运营等3个板块和既有业务信息系统的数据,以及其他交通方式、气象、地震等外部相关数据。

5.2.2 存储分析层

基于铁路大数据和人工智能平台,存储分析层主要负责对数据进行标准化、规范化的处理。根据建造、装备、运营等不同主题建立全生命周期数据组织与存储结构,最终形成一套多专业融合、跨层级业务、跨部门共享的规范数据资源。此外,该层还提供基础数据管理、数据集成、数据治理等服务。

5.2.3 应用展示层

应用展示层主要围绕工程建设、移动装备、基础设施、运输生产、运营安全、客运管理与服务、综合交通共享等领域的主体行为进行大数据分析应用[10]。

6 结束语

本文基于CAS 理论,对智能铁路系统复杂适应性特征进行全面阐述,并对智能铁路系统的CAS主体构成及其结构进行了分析,进而构建了智能铁路技术体系和智能铁路数据体系。本文的研究成果对智能铁路系统的设计及优化提供了新的方法和思路。目前,利用CAS理论进行智能铁路系统多主体建模的研究尚处于初步探索阶段,有待在智能铁路系统从微观到宏观的联动机制方面进行深入研究。

-

[1] 中国国家铁路集团有限公司. 国铁集团关于印发《“十四五”铁路科技创新发展规划》的通知: 国铁科信〔2022〕54号[R]. 北京: 中国国家铁路集团有限公司, 2022. [2] 王同军. 中国智能高速铁路2.0的内涵特征、体系架构与实施路径 [J]. 铁路计算机应用,2022,31(7):1-9. DOI: 10.3969/j.issn.1005-8451.2022.07.01 [3] 宋学锋. 复杂性、复杂系统与复杂性科学 [J]. 中国科学基金,2003,17(5):262-269. DOI: 10.3969/j.issn.1000-8217.2003.05.002 [4] 贾 昱. 基于复杂适应系统的多层次信息技术与业务匹配动态性研究[D]. 镇江: 江苏科技大学, 2016. [5] 徐锦霞,陈瑞瑞. 面向全民终身学习的在线教育体系构建研究——以复杂适应系统理论为指引 [J]. 四川轻化工大学学报(社会科学版),2021,36(4):70-85. DOI: 10.11965/xbew20210405 [6] 曹 泉,郑 夏,周 欣. CAS理论视角下的智慧海关监管服务体系运行机制研究 [J]. 海关与经贸研究,2022,43(3):36-47. DOI: 10.3969/j.issn.1674-1765.2022.03.003 [7] 任昊利,李新明. 基于复杂适应系统理论的电子信息装备体系模型研究 [J]. 装备指挥技术学院学报,2008,19(5):89-92. [8] 丁超君,李振福. 基于复杂适应理论的北极航线体系构建 [J]. 系统工程,2020,38(2):87-97. [9] 仇保兴. 智慧城市设计之困与生成机制——兼论三种系统论 [J]. 国家治理,2022(24):38-41. DOI: 10.16619/j.cnki.cn10-1264/d.2022.24.009 [10] 仇保兴. 基于复杂适应系统理论的韧性城市设计方法及原则 [J]. 城市发展研究,2018,25(10):1-3. DOI: 10.3969/j.issn.1006-3862.2018.10.001 [11] 王同军. 中国智能高速铁路体系架构研究及应用 [J]. 铁道学报,2019,41(11):1-9. [12] 李红侠. 京张高速铁路智能化技术应用进展 [J]. 铁道标准设计,2021,65(5):158-161. DOI: 10.13238/j.issn.1004-2954.202007030008 [13] 李 平,史天运,马小宁,等. 面向综合立体交通网的智能城际铁路总体架构研究 [J]. 铁路技术创新,2022(3):1-7. -

期刊类型引用(1)

1. 王同军,李平,王万齐. 智能高速铁路“模数驱动、轴面协同”理论研究及应用. 铁道学报. 2025(01): 1-10 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(1)

下载:

下载: