Research on test plan of train over-the-horizon alarming system on operating high-speed railway line over public 5G network

-

摘要: 为加快推进列车超视距应用系统的开发进程,早日实现该系统的工程应用,提出基于5G公网的高速铁路运营线路列车超视距应用系统试验方案,在北京-张家口高速铁路(简称:京张高铁)开展了列车超视距应用系统的综合性整体试验。试验中全面测试了列车超视距应用系统各项功能及性能,重点验证基于5G公网的车地信息传输通道能够将铁路沿线高清监控视频与安全监测信息实时传输至运行列车上的车载监控终端,在平原地带、山区地带、隧道内、车站附近等不同线路条件下,实时视频、视频点播和危情提示等功能均达到预期效果,系统的稳定性较好。Abstract: In order to accelerate the progress of developing the train over-the-horizon alarming system and realize the engineering application of the system as soon as possible, the test plan of the train over-the-horizon alarming system on operating high-speed railway lines over public 5G network was proposed, and the comprehensive overall test of the train over-the-horizon alarming system was carried out on the Beijing-Zhangjiakou high-speed railway. The test comprehensively tested the functions and performance of the train over-the-horizon alarming system, and focused on validating that the vehicle-ground information transmission channel over 5G public network can realize real-time uploading of high-definition surveillance video and safety monitoring information from the ground to on-board monitoring terminals on running trains. Under different line conditions such as plain area, mountain area, tunnel and near station, the functions of real-time video, video on demand and danger warning of the system have achieved the expected effects with desired stability.

-

列车超视距应用系统是一种高速铁路新型安全技术装备,它利用车地无线通信技术,将既有高速铁路安全监测系统的报警信息、图像和实时视频及时发送给司机,辅助司机提前发现险情,及时进行针对性处置,进一步有效提升高速铁路列车运行安全保障能力。自2018年起,在中国铁路集团有限公司的组织下,中国铁路科学研究院集团有限公司(简称:国铁集团)开展高铁列车超视距系统的相关研究,先行在北京—上海高速铁路的北京南至沧州西段开展基于4G公网的视频上车技术试验。2020年,国铁集团将该系统研究确立为系统性重大课题,深入开展基于5G网络的列车超视距应用系统关键技术研究,着力加快完善列车超视距系统的设计及技术实现,以期尽快投入现场应用,进一步完善我国高速铁路列车运行安全保障体系。

5G网络具有大带宽、泛连接、高可靠和低时延的技术特点,支持大容量数据、高清视频等实时、高速传输。5G网络是我国新型基础设施建设重点之一 ,也是铁路下一代移动通信技术的核心,随着5G通信技术与铁路业务的深度结合,下一代列控、多媒体调度通信、列车接近预警、司机超视距驾驶等需要车地间高速传输大容量数据的新技术新应用将被逐步实现,有助于提高铁路运输生产安全水平[1]。目前,国内有研究人员已开展将5G通信技术应用于智能车站[2]、超视距信息上车[3]、基础设施检测监测[4]、信号系统室内外无线通信等方面的研究[5]。目前,北京—张家口高速铁路(简称:京张高铁)已实现5G公网全覆盖,为开展列车超视距应用系统在高速铁路运营线路上的技术试验提供良好条件。

技术试验是技术研究不可或缺的基本方法和手段,对技术应用的落地起到有力的保障作用。通过技术试验,为系统设计评价提供准确、客观的数据,据此确定设计需要继续改进和完善的内容和目标。在技术开发的后期进行综合性的整体试验,特别是在运营线路上开展技术试验是新技术、新产品在铁路试用和工程应用的前提和关键环节。为此,研究5G公网条件下高速铁路运营线路列车超视距应用系统试验方案,指导在京张高铁上有效开展列车超视距应用系统试验。

1 列车超视距应用系统简介及京张高铁概况

1.1 列车超视距应用系统简介

列车超视距应用系统利用4G/5G网络,将动车组列车司机目视范围外的前方线路重点区段的监控视频,随着动车组列车运行位置的不断变化,依次传送至动车组列车司机室;同时,实时接入安全监测系统提供的铁路沿线报警信息,将报警信息连同危情处所相关视频即时传送至动车组司机室,使司机能够随时掌握列车运行前方线路环境动态,当遭遇突发险情能够快速反应、有效处置,以进一步提升高速列车运行安全性。

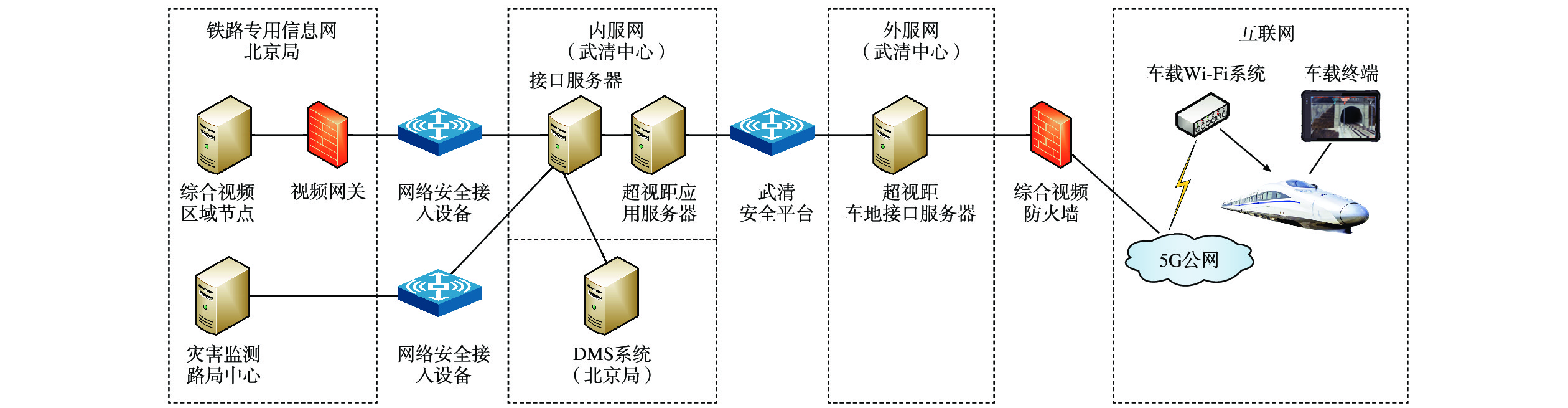

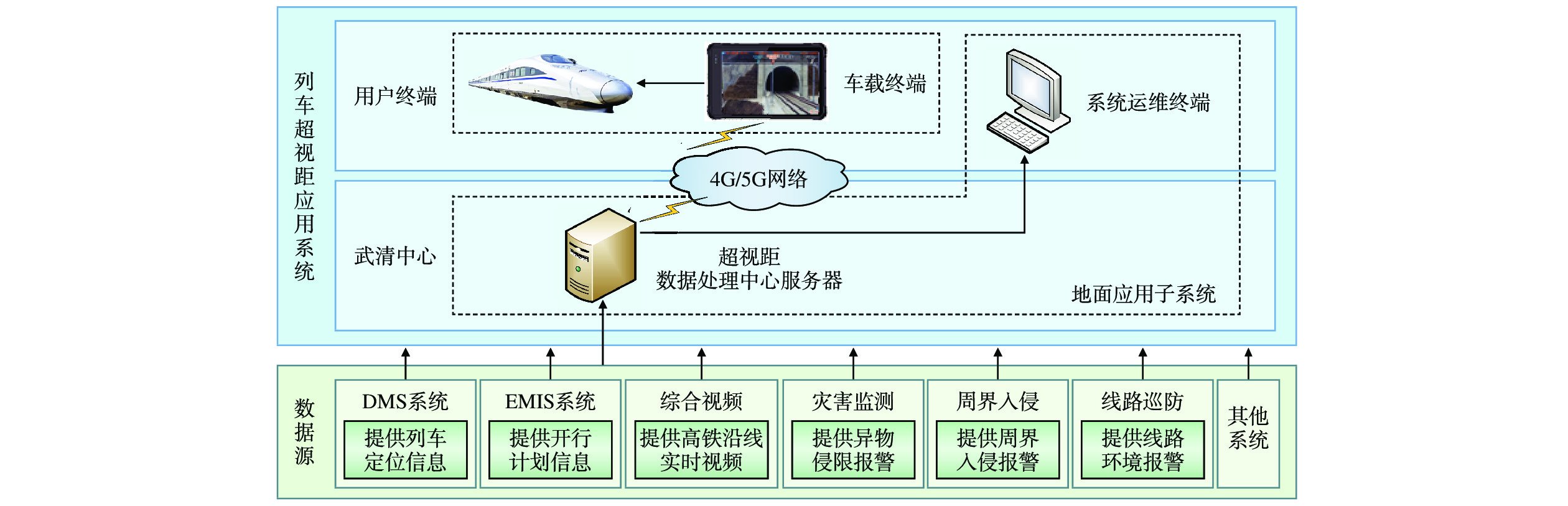

列车超视距应用系统由地面应用子系统和车载终端组成,地面应用子系统由超视距数据处理中心服务器和系统运维终端组成,系统构成如图1所示。

(1)超视距数据处理中心服务器包括接口服务器、应用服务器和车地接口服务器;接口服务器分别从列控设备动态监测系统(DMS,Dynamic Monitoring System)、动车组管理信息系统(EMIS,EMU Management System)和铁路综合视频监控系统(简称:综合视频系统)接入列车定位信息、列车开行计划信息、铁路沿线视频,同时从高速铁路自然灾害及异物侵限监测系统(简称:灾害监测系统)、高速铁路周界入侵报警系统(简称:周界入侵系统)、线路巡防生产管理系统(简称:线路巡防系统)等安全监测系统接入报警信息;应用服务器根据在线运行列车的当前位置,动态关联列车运行前方沿线视频和危情信息,由车地接口服务器通过4G/5G网络将这些信息传输给车载终端。

(2)车载终端安装在动车组司机室,通过4G/5G网络接收超视距数据处理中心发送的报警信息及视频,实时显示危情提示和播放视频。

(3)系统运维终端为系统运维人员提供列车超视距应用系统运行状态监控、主要参数配置等系统管理功能。

(4)车载终端与地面应用子系统之间的车地信息传输可使用动车组列车的车载Wi-Fi系统[6]或车载综合无线传输系统等提供传输通道。

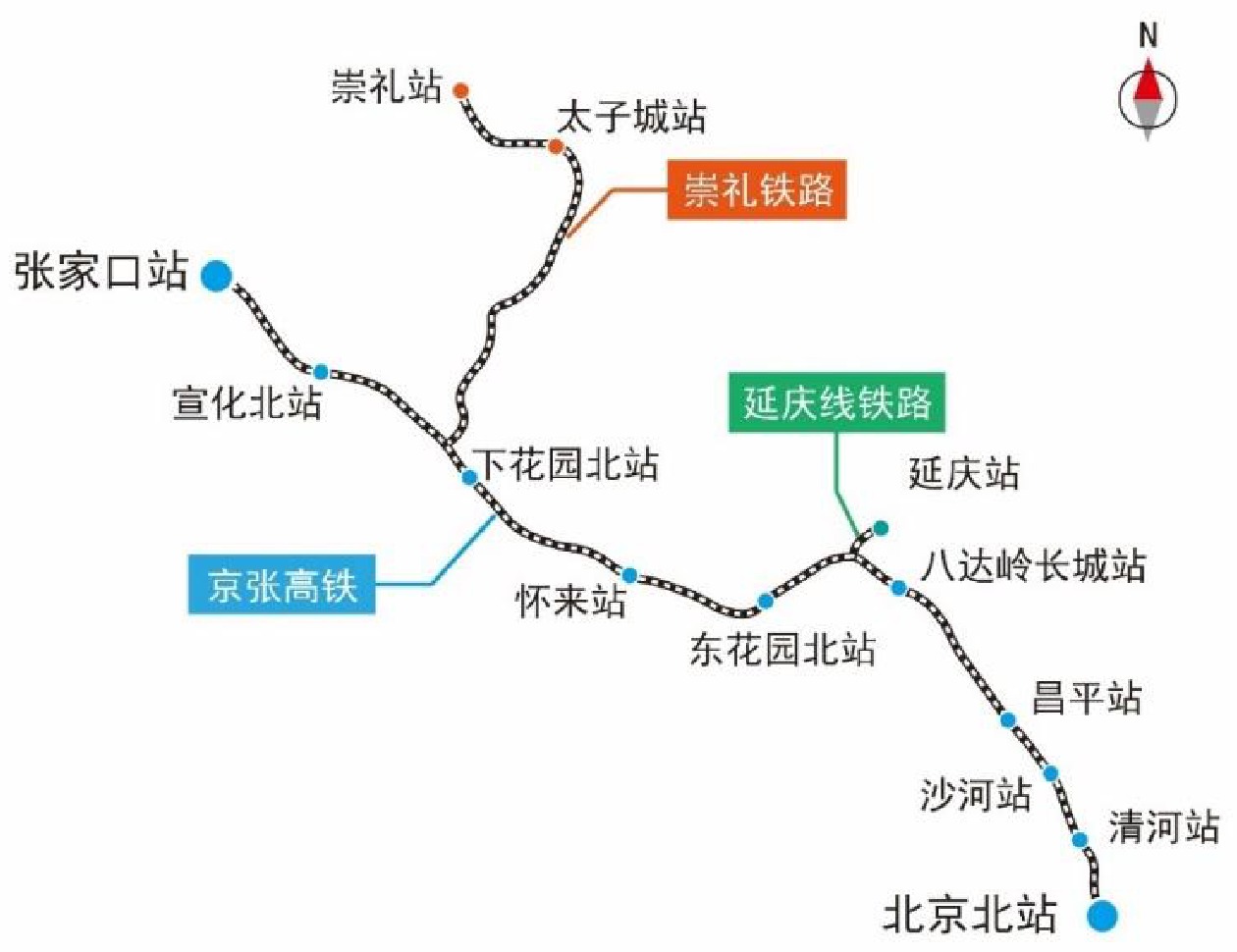

1.2 京张高铁概况

京张高铁是世界上第一条最高设计速度350 km/h的高寒、大风沙高速铁路。京张高铁示意图如图2所示,由正线和崇礼支线组成;正线起点为北京北站,终到张家口站,全长173.964 km,其中桥梁总长65.905 km,隧道总长48.780 km,桥隧比例为 65.9%[7];崇礼支线自京张高铁下花园北站引出,途经太子城站,终到崇礼站,是2022年北京冬奥会张家口赛区太子城至崇礼的唯一轨道交通;其中,下花园北站至太子城站段全长53 km,桥梁长度 16 km,隧道长度 23 km,桥隧比 74%[2];太子城至崇礼段为单线铁路,全长15.864 km,隧道长度14.434 km,桥梁长度0.242 km,桥隧比92.5%[8]。

京张高铁也是我国首条5G网络全覆盖高速铁路,中国移动、中国联通和中国电信3家运营商均在京张高铁沿线建设了5G网络。京张高铁也是智能高铁示范线,建设了功能完善的综合视频系统、灾害监测系统,可为列车超视距应用系统提供丰富的视频数据和灾害监测数据。投入运营的智能动车组[7]集成了5G、大数据及人工智能等新技术,配置有5G天线和车载Wi-Fi系统,可为列车超视距应用系统车载终端提供条件。

概而言之,京张高铁可为测试列车超视距应用系统在列车高速运行状态下以及复杂多变的5G网络通信条件下系统功能的完整性及性能的稳定性提供理想试验场所。

2 试验方案

2.1 试验目标

在实验室模拟环境中完成系统集成测试的基础上,验证列车超视距应用系统在高速铁路运营线上各项功能是否正常执行,系统性能是否满足应用需求,系统可靠性和安全性是否符合设计要求,重点考察列车在运营线路复杂地形条件下高速运行的过程中因网络传输延时等不利因素对系统功能和性能的影响。

(1)验证地面应用子系统功能:包括地面应用系统数据接入、数据关联匹配、超视距信息传输等功能,重点测试列车在运营线路上位置与铁路沿线摄像机位置、危情位置的关联匹配准确性,以及验证地面应用系统与数据源相关系统的数据接口稳定性。

(2)验证车载终端应用软件功能:包括实时视频播放、危情提示等功能,重点测试车载终端应用软件能否平滑顺畅地播放实时视频,以及能否根据预先设定的提示策略及时弹出危情信息并持续播放关联视频直至危情解除或列车驶过危情点。

(3)测试车载Wi-Fi系统承载超视距信息网络通道带宽和稳定性:超视距应用系统车地间传输的信息包含结构化的危情信息和非结构化的高清视频或图片,其中非结构化数据对带宽要求较高,通过试验论证满足高清视频传输上车的车载Wi-Fi系统网络通道最佳配置,为超视距信息传输提供基础条件。

(4)评价系统稳定性:通过测试基于5G公网的视频与危情上车功能和性能,验证地面应用系统功能、车载应用软件功能,以及视频与危情信息的传输时延、占用带宽等性能指标,掌握利用5G公网实现视频与危情上车的时效性和可靠性,为进一步完善超视距应用系统功能和优化性能指标提供依据。

2.2 试验条件

列车超视距应用系统试验条件主要包括试验区段选取与试验列车配置、试验设备配置与部署、相关数据源系统接入3个方面。

2.2.1 试验区段选取和试验列车配置

试验区段选取京张高铁正线和崇礼支线,由北京北站至崇礼站,全长194 km。试验列车选取 8编组智能动车组,智能动车组配置车载Wi-Fi系统和5G天线,其中2根5G天线供车载Wi-Fi系统使用,最多可支持配置6张5G SIM卡[9]。

2.2.2 试验设备配置与部署

(1)地面设备

超视距应用试验地面设备包括超视距数据处理中心服务器和系统运维终端。其中,接口服务器和超视距应用服务器部署在武清主数据中心的铁路内部服务网(简称:内服网);超视距车地接口服务器部署在铁路外部服务网(简称:外服网),通过防火墙接入5G公网;超视距应用服务器与超视距车地接口服务器之间由安全平台提供高安全性网络连接,如图3所示。北京铁路局集团有限公司(简称:北京局)部署在内服网中的DMS系统直接接入接口服务器,部署在铁路专用信息网内的综合视频系统和灾害监测系统则通过网络安全接入设备接入接口服务器 。

(2)车载终端

车载终端安装在试验动车组司机室内,采用支架方式固定在司机操作台帽檐上,如图4所示,既不会遮挡司机前方视野,又方便司机查看车载终端显示屏。

列车超视距应用系统在实验室模拟环境中进行测试时,车载终端和超视距数据处理中心车地接口服务器均通过连接5G-CPE模块接入5G公网,实现对车地间5G通信的模拟。在京张高铁开展高速铁路运营线试验时,车载终端将按照设计方案,通过车载Wi-Fi系统接入5G公网;在动车组旅客信息系统(PIS,passenger Information System)机柜至司机室操作台之间布设网线,网线一端连接机柜内车载Wi-Fi系统车厢控制器,另一端连接车载终端,车载终端布线如图5所示。车载Wi-Fi系统车厢控制器与车载Wi-Fi主机连接后,通过车顶天线接入5G公网,实现信息车地传输。

2.2.3 相关数据源系统接入

相关数据源系统包含综合视频监控系统、DMS系统、EMIS系统以及自然灾害及异物侵限监测系统、高速铁路周界入侵报警系统等安全监测系统。列车超视距应用系统从北京局的综合视频监控系统、自然灾害及异物侵限监测系统[10]和DMS系统[11]分别接入京张高铁沿线重点区段(隧道口、公跨铁等)摄像机视频码流信息、沿线危情信息和动车组位置信息。

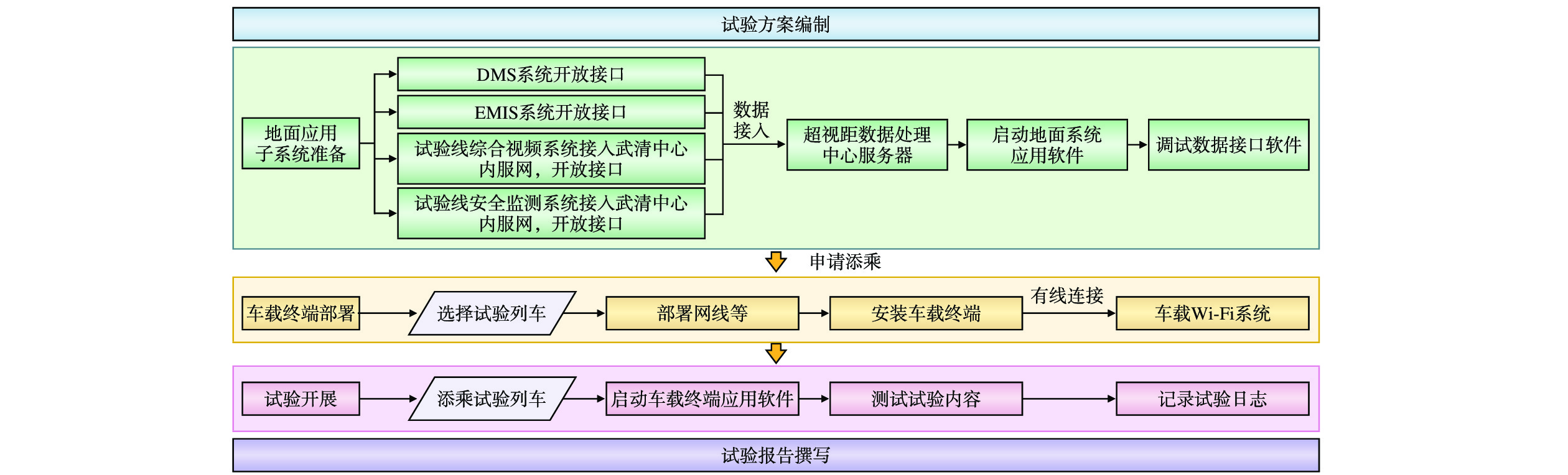

2.3 试验流程

试验流程包括试验方案编制、地面应用子系统准备、车载终端安装、运营线试验开展、试验报告撰写,具体流程如图6所示。

(1)试验方案编制:明确列车超视距应用系统在高速铁路运营线上的试验目标,对开展试验的运营线进行摸底调查,确定试验项目和试验程序,并编制各项测试记录表,组建评审小组完成试验方案评审。

(2)地面应用子系统准备:与DMS、EMIS、综合视频系统、安全监测系统等相关系统的开发单位或运维部门沟通确定数据接口;启动地面系统应用软件,完成数据接口软件测试,将接口数据接入超视距数据处理中心服务器。

(3)完成车载终端安装:向动车组运用维修单位提出试验列车安排及试验设备加装申请;在动车组维修单位配合下,测试人员将车载终端安装在司机室操纵台上,并在试验列车的头车PIS机柜至司机室操作台之间布设网线,网线一端与车载Wi-Fi系统控制器连接,另一端与车载终端连接。

(4)运营线试验开展:测试人员添乘试验列车,启动车载终端应用软件,依据试验方案明确的测试项目和试验程序,逐项开展测试,填写试验记录及试验日志。

(5)试验报告撰写:对照试验方案整理测试记录,对测试数据进行处理分析,制作测试数据分析图表,完成试验报告编写。

2.4 试验内容与方法

(1)车载Wi-Fi系统提供的网络通道带宽和稳定性

使用笔记本电脑,安装FESAMES测试软件,通过有线方式连接车载Wi-Fi交换机,测试利用车载Wi-Fi系统网络通道连接5G公网的瞬时速率,分析其稳定性和可靠性。

(2)视频和列车位置关联匹配的准确性

车载终端通过有线连接车载Wi-Fi系统,接收地面超视距数据处理中心车地接口服务器上传的列车定位信息,根据预先设置的超视距距离和策略,在动车组运行过程中,试验人员查看超视距车载终端能否及时播放对应的摄像机视频数据,记录视频源与动车组实际位置间距。

(3)不同带宽和位置条件下,车载终端关联视频播放功能和性能

启动车载终端软件,将网络分别设置为2 M、4 M、8 M和不限制带宽,同时由试验人员手工记录和测试软件自动记录试验列车运行在平原地带、山区地带、隧道内、车站附近等不同位置条件下车载终端关联视频播放效果和性能。

(4)5G通信中断恢复后,车载终端视频数据续播性能

断开车载终端与车载Wi-Fi的连接,分别测试间隔1 s、5 s、10 s、1 min、10 min后恢复5G通信,记录车载终端视频播放画面是否能够正常恢复,并记录试验列车位置、视频恢复所需时长。

(5)发生危情报警时,车载终端危情提示及关联视频播放功能

通过接入既有系统真实的危情报警信息或模拟发送列车运行前方隧道口、公跨铁桥等位置的接触网异物、异物侵限、人员入侵等危情信息,测试车载终端能否及时弹出危情提示信息,并验证能否持续播放关联视频直到危情解除。

鉴于铁路沿线危情属于偶发情况,为了验证超视距应用系统车载终端的危情提示功能,采用模拟危情报警信息开展功能测试。测试方法如下:①先模拟发送较远距离危情信息,验证车载设备是否自动提示危情信息并播放危情视频,接着模拟发送较近距离的危情信息,验证车载设备是否自动显示较近距离的危情提示信息并播放关联视频;②先模拟发送较近距离的危情信息,验证车载设备是否自动提示危情信息并播放关联视频,接着模拟发送较远距离的危情信息,当近距离的危情信息解除后,验证车载设备是否自动提示较远距离危情信息并播放关联视频。

3 试验数据分析与系统评价

3.1 试验数据分析

3.1.1 车载Wi-Fi系统提供的网络通道带宽和稳定性

在本试验中,车载Wi-Fi系统安装有中国移动、中国联通和中国电信3家运营商SIM卡各1张,分别测试车载Wi-Fi系统动态分配卡、仅移动卡、仅联通卡以及聚合网络通道(联通+移动)下的带宽速率。

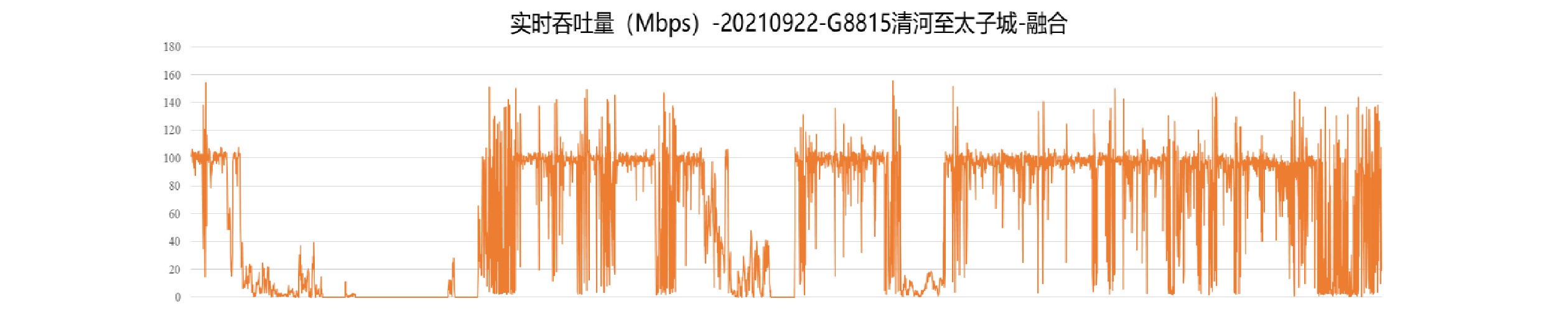

(1)动态分配卡

2021年9月22日,清河站至太子城站,在未限制网络带宽条件下测试车载Wi-Fi系统的传输通道带宽。测试期间,车载Wi-Fi系统多卡共享,与PIS系统共用带宽。车载Wi-Fi系统传输通道带宽测试结果如图7所示,下行带宽峰值为155.78 Mbps,均值为68.54 Mbps,期间出现较长时间通信中断。

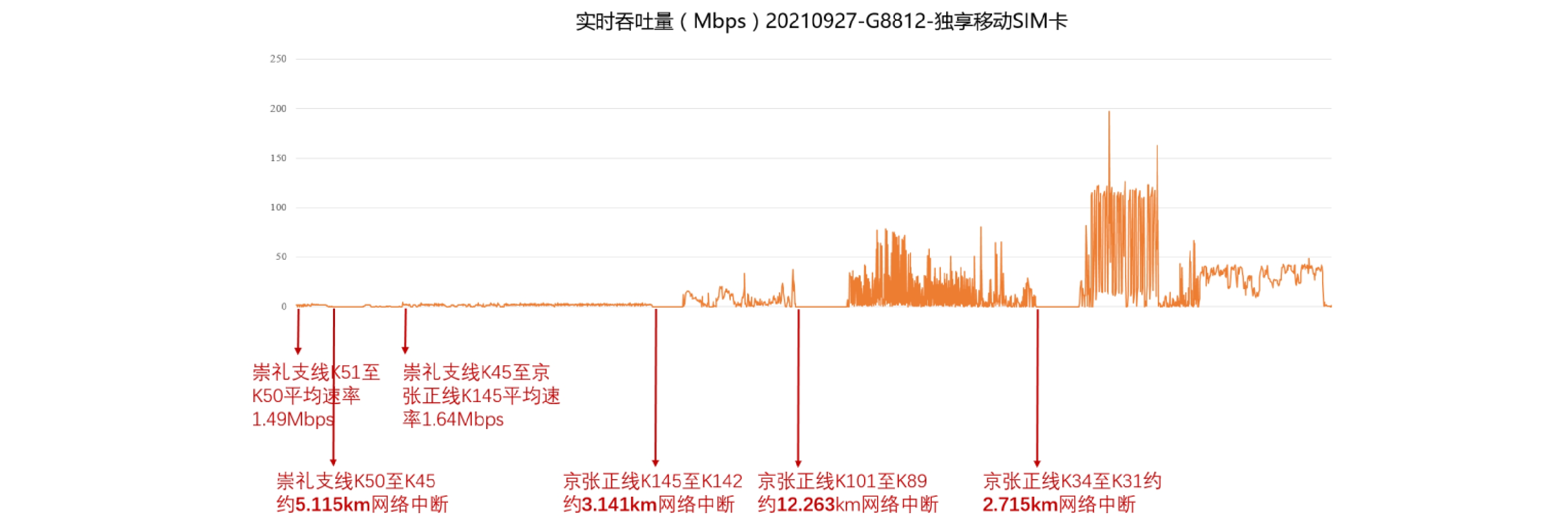

(2)中国移动卡

2021年9月27日,太子城站至清河站,在未限制网络带宽条件下测试车载Wi-Fi系统的传输通道带宽。测试期间,车载Wi-Fi系统独享中国移动SIM卡,不与PIS系统共用带宽。车载Wi-Fi系统传输通道带宽测试结果如图8所示,期间出现长时间通信中断。其中2个区段网络信号较弱,分别是:崇礼支线K51至K50区段上行带宽均值1.49 Mbps,崇礼支线K45至京张正线K145上行带宽均值1.64 Mbps。

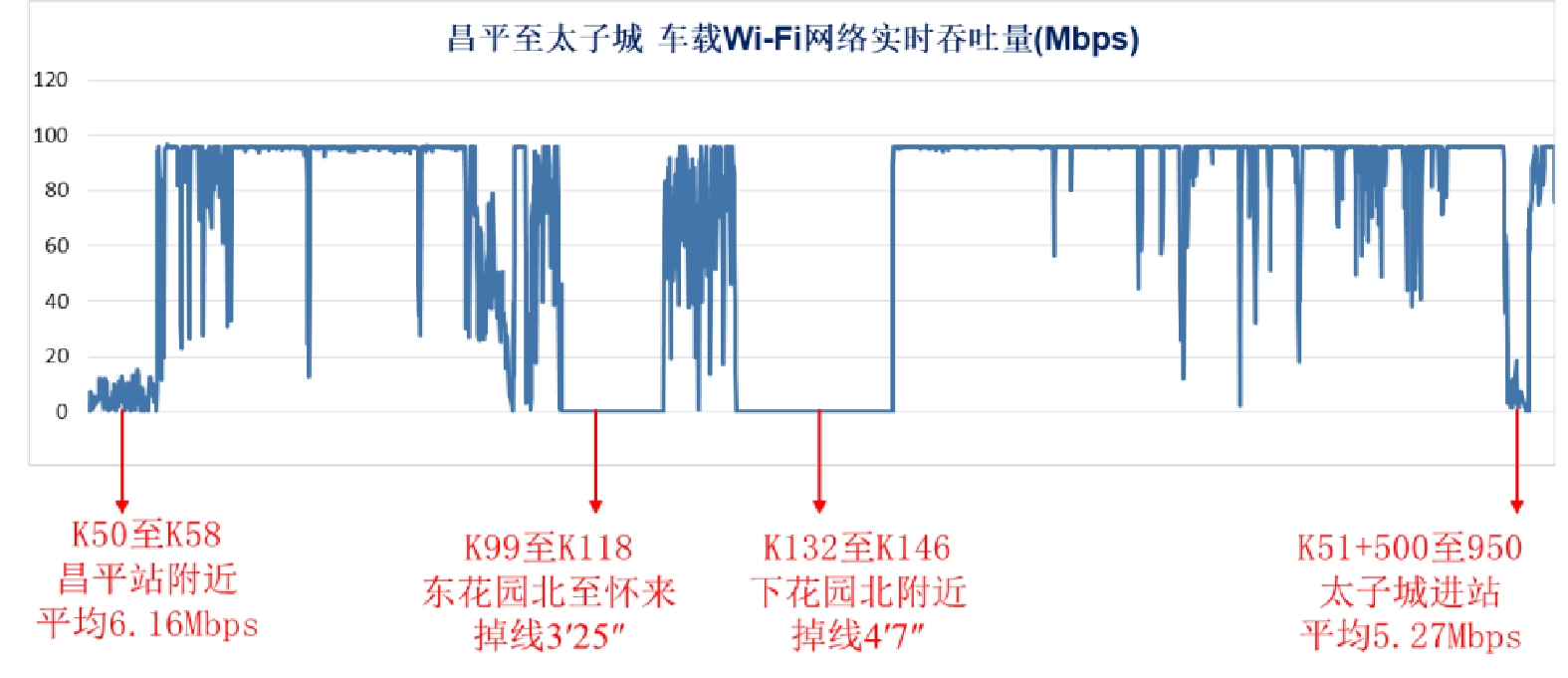

(3)中国联通卡

2021年10月8日,昌平站至太子城站,在未限制网络带宽条件下测试车载Wi-Fi系统的传输通道带宽。测试期间,车载Wi-Fi系统独享中国联通SIM卡,不与PIS系统共用带宽。车载Wi-Fi系统传输通道带宽测试结果如图9所示,下行带宽峰值为96.46 Mbps,均值为67.37 Mbps。其中2个区段网络信号较弱,分别是:K50至K58区段(昌平站附近)下行带宽均值6.16 Mbps,崇礼支线K51+500至K51+950区段(太子城进站)下行带宽均值5.27 Mbps。

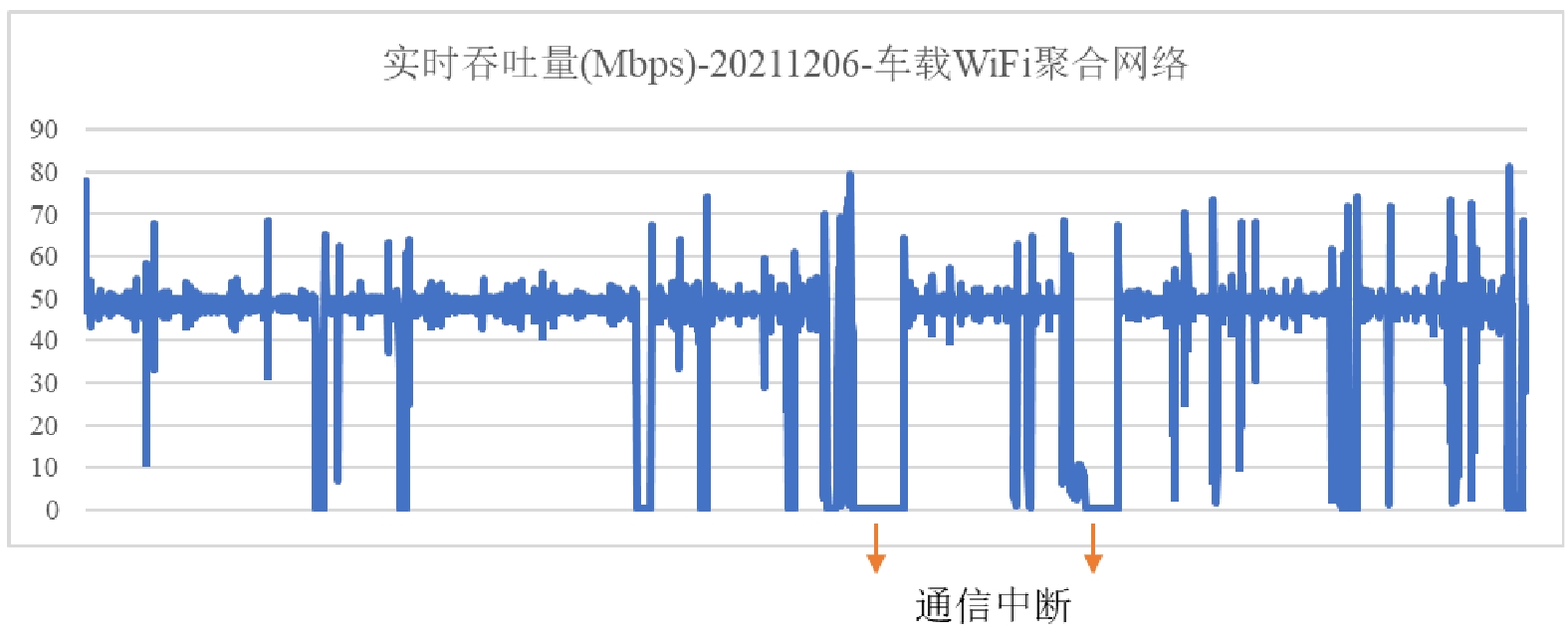

(4)聚合网络通道

2021年12月6日,太子城站至清河站,在未限制网络带宽条件下测试车载Wi-Fi系统的传输通道带宽。测试期间,车载Wi-Fi系统安装中国移动和中国联通SIM卡各1张,测试使用聚合通道,与旅客共用带宽。车载Wi-Fi系统传输通道带宽测试结果如图10所示,下行带宽峰值为81.37 Mbps,均值为46.88 Mbps,期间偶尔出现通信中断,主要发生在运营商5G网络覆盖不良的区段,如车站和省交界处等。

测试显示聚合网络通道下行带宽中断次数少,稳定性高,可以更好地承载超视距信息。

3.1.2 关联视频与列车位置匹配的准确性

测试随列车运行位置变化,车载终端是否能够动态地正确显示列车运行前方关联视频;系统设计要求规定超视距范围为12±2 km,在同一时间点上列车运行位置与视频来源摄像机位置之间的里程差处于10~14 km范围内即判定为匹配准确。试验表明,随列车运行位置的不断变化,系统能够自动匹配列车运行前方10~14 km范围内的沿线关联视频。

3.1.3 不限网络带宽条件下,列车运行于不同地段时车载终端视频播放功能及其性能

测试在不限网络带宽条件下,当列车运行在隧道、山区地带、平原地带等不同地段时,车载终端的视频播放是否正常,所播放的关联视频与列车当前位置是否匹配。车载终端视频播放功能及其性能测试记录如表1所示,所播放的视频均来源于列车运行前方13 km左右的摄像机,符合系统设计要求规定的超视距范围10~14 km。

表 1 车载终端视频播放功能及其性能测试记录列车所处地段 视频来源摄像机与列车当前位置的间距/m 视频播放是否正常 平原地带 13874 √ 八达岭站 13800 √ 居庸关隧道 13475 √ 南口隧道 13762 √ 山区地带 13291 √ 测试不同网络带宽条件下,通过列车超视距应用系统,接入铁路线路环境实时视频码流并传输至车载终端所需时长。测试前,将列车超视距应用系统和铁路综合视频监控系统分别与各自网络中的时钟服务器进行时钟同步。经测试,线路环境实时视频码流从综合视频服务器至超视距车载终端的传输时延在5 s内,具体如表2所示。

表 2 视频播放时延测试日期 网络类型 列车超视距

应用系统时刻综合视频系统时刻 时延/s 20211008 车载Wi-Fi联通 9:11:42 9:11:39 3 20211008 车载Wi-Fi联通 16:33:43 16:33:41 2 20211103 车载Wi-Fi聚合 9:00:39 9:00:36 3 20220107 车载Wi-Fi聚合 9:45:32 9:45:31 1 3.1.4 5G通信中断恢复后,车载终端视频续播性能

对5G通信中断时车载终端视频续播功能进行测试,试验分5组进行,分别在5G通信中断1 s、5 s、10 s、1 min、10 min后恢复通信,记录车载终端续播视频所需时长。5G通信中断恢复后视频续播功能测试记录如表3所示,当5G通信中断后再恢复时,车载终端能够在3~4 s内继续播放视频。

表 3 5G通信中断恢复后视频续播功能测试记录序号 功能 5G通信中断时刻 中断

时长网络恢复时刻 视频恢复时刻 恢复时长/s 1 实时播放 14:53:47 1 s 14:53:50 14:53:54 4 2 实时播放 14:54:05 5 s 14:54:11 14:54:14 3 3 实时播放 14:54:25 10 s 14:54:35 14:54:39 4 4 实时播放 14:55:10 1 min 14:56:13 14:56:17 4 5 实时播放 14:56:45 10 min 15:06:47 15:07:00 3 3.1.5 模拟危情报警信息,测试车载终端危情提示功能

采用模拟危情报警信息,测试车载终端危情提示与危情视频关联功能。车载终端自动弹出危情提示窗,显示信息包含危情发生时间、发生地点、危情类别、列车当前位置至危情发生地的距离,同时自动连续播放危情发生位置的视频画面。危情信息及关联视频不受超视距范围限制,凡是接收到列车运行前方危情报警信息的车载终端均能显示危情提示信息,并自动播放与危情发生地关联的监控视频。危情提示功能测试记录如表4所示,车载终端能够接收到列车运行前方大约6 km、9 km、14 km处的危情提示信息,危情告警信息从产生到上传至司机室车载终端后自动弹出危情示窗的整个过程能够在1 s内完成。

表 4 危情提示功能测试记录序号 危情发生地至列车当前

位置的距离/m危情报警时刻 危情提示时刻 危情提示时延/s 1 149261 10:00:23 10:00:23 <1 2 147575 10:00:39 10:00:39 <1 3 147862 10:00:23 10:00:56 <1 4 6354 10:28:14 10:28:14 <1 5 9762 10:28:21 10:28:21 <1 3.2 系统评价

相比实验室模拟环境下的集成测试,在京张高铁上开展列车超视距应用系统的实车实线试验能够在完全真实的系统使用环境条件下,对系统功能和性能进行全面测试。

(1)鉴于实验室模拟测试环境中无法提供车载Wi-Fi系统传输通道,高速铁路营运线试验中重点对车载Wi-Fi系统承载超视距数据传输的性能进行探索性试验,分别测试了车载Wi-Fi系统动态分配卡、仅移动卡、仅联通卡以及聚合网络通道(联通+移动)下的带宽和传输稳定性,测试结果表明:聚合网络通道下行带宽中断次数少,稳定性高,可以更好地承载超视距信息。

(2)在网络信号良好的情况下,超视距车载终端在平原地带、山区地带、隧道内、车站附近等不同线路条件下实时视频播放功能正常,实时视频播放性能时延在5 s内;在网络中断后,车载终端实时播放能在3~4 s内实现自动续播,网络中断时间长短对中断续播功能无明显影响;测试结果表明:基于5G车地信息传输通道,列车超视距应用系统的实时视频、视频点播和危情提示等功能均达到预期效果,系统的稳定性较好。

(3)对于试验中模拟的危情报警事件,超视距车载终端能够在1 s内自动弹窗提示危情告警信息,并自动关联和播放危情视频,危情报警无漏报,且匹配的关联视频正确无误。

4 结束语

本文提出高速铁路运营线路列车超视距应用试验方案,充分利用京张高铁具备的5G公网基础设施及智能高铁示范线完善的信息化建设成果,开展了列车超视距应用系统的综合性整体试验。试验中全面测试了列车超视距应用系统各项功能及性能,重点对实验室模拟测试环境中无法按实际的系统设计实现、只能采用替代技术手段的功能项,按照设计方案实现后进行全面测试,验证了基于5G车地信息传输通道实现高清监控视频和安全监测信息上车的有效性。

在京张高铁上开展的列车超视距应用系统高速铁路运营线路试验对系统功能和性能进行了全面验证,但京张高铁是单条高速铁路且仅涉及单个铁路局,为充分验证该系统的功能和性能能否完全适应我国复杂的高速铁路路网条件,还需进一步在多线、跨局的复杂场景下开展超视距应用系统的功能适用性及性能测试,为列车超视距应用系统早日投入工程应用打下更为坚实的基础。

-

表 1 车载终端视频播放功能及其性能测试记录

列车所处地段 视频来源摄像机与列车当前位置的间距/m 视频播放是否正常 平原地带 13874 √ 八达岭站 13800 √ 居庸关隧道 13475 √ 南口隧道 13762 √ 山区地带 13291 √ 表 2 视频播放时延测试

日期 网络类型 列车超视距

应用系统时刻综合视频系统时刻 时延/s 20211008 车载Wi-Fi联通 9:11:42 9:11:39 3 20211008 车载Wi-Fi联通 16:33:43 16:33:41 2 20211103 车载Wi-Fi聚合 9:00:39 9:00:36 3 20220107 车载Wi-Fi聚合 9:45:32 9:45:31 1 表 3 5G通信中断恢复后视频续播功能测试记录

序号 功能 5G通信中断时刻 中断

时长网络恢复时刻 视频恢复时刻 恢复时长/s 1 实时播放 14:53:47 1 s 14:53:50 14:53:54 4 2 实时播放 14:54:05 5 s 14:54:11 14:54:14 3 3 实时播放 14:54:25 10 s 14:54:35 14:54:39 4 4 实时播放 14:55:10 1 min 14:56:13 14:56:17 4 5 实时播放 14:56:45 10 min 15:06:47 15:07:00 3 表 4 危情提示功能测试记录

序号 危情发生地至列车当前

位置的距离/m危情报警时刻 危情提示时刻 危情提示时延/s 1 149261 10:00:23 10:00:23 <1 2 147575 10:00:39 10:00:39 <1 3 147862 10:00:23 10:00:56 <1 4 6354 10:28:14 10:28:14 <1 5 9762 10:28:21 10:28:21 <1 -

[1] 王同军. 铁路5G关键技术分析和发展路线 [J]. 中国铁路,2020(1):1-9. [2] 陈瑞凤,李 君,徐春婕,等. 5G在铁路智能车站中的应用 [J]. 电信科学,2021,37(7):86-95. [3] 陈建译. 基于5G的高铁列车超视距行车辅助预警系统 [J]. 铁道通信信号,2022,58(2):49-55. [4] 陶 凯,代春平,时 菁,等. 5G技术在铁路基础设施检测监测领域的应用 [J]. 中国铁路,2022(12):58-62. [5] 孙永武. 5G与高速铁路信号系统结合应用探讨 [J]. 铁道建筑技术,2023(3):181-184,195. [6] 刘长青. 京张高铁智能动车组关键技术研究与应用 [J]. 中国铁路,2019(9):9-13. [7] 王同军. 京张高铁智能化服务总体架构、关键技术与应用示范 [J]. 铁路计算机应用,2021,30(7):1-8. [8] 王洪雨. 智能京张高速铁路总体创新设计 [J]. 铁道标准设计,2020,64(1):7-11. [9] 中国国家铁路集团有限公司. 动车组无线局域网(Wi-Fi)服务系统车载设备技术条件: Q/CR 727-2020[S]. 北京: 中国国家铁路集团有限公司, 2020. [10] 中华人民共和国铁道部. 高速铁路自然灾害及异物侵限监测系统总体技术方案(暂行): TJ/GW088-2013[S]. 北京: 中国铁道出版社, 2013. [11] 樊翠萍. 动车组列控设备动态监测系统概述 [J]. 科技创新与生产力,2015,36(9):64-65,67. -

期刊类型引用(4)

1. 王文斌,侯冶,赵颖,柴雪松,凌烈鹏,段培勇. 重载列车运行环境车地协同安全防护系统. 中国铁路. 2025(01): 85-91 .  百度学术

百度学术

2. 张万鹏,江珂,马祯,王瑞,傅荟瑾,郭鹏跃. 铁路线路环境安全技防系统集成应用方案研究. 中国铁路. 2025(02): 159-165 .  百度学术

百度学术

3. 刘琦. 基于5W1H的装备试验与评价方案设计研究. 科技与创新. 2024(21): 28-30+34 .  百度学术

百度学术

4. 赵颖,罗浩,柳青红,关则彬. 列车超视距信息推送策略与关联算法研究. 铁道运输与经济. 2023(10): 127-132 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(1)

下载:

下载: