Consistent expression of information model of Badaling underground station and tunnel engineering

-

摘要: 北京—张家口高速铁路是国内第一条全线、全生命周期内所有专业均应用建筑信息建模技术的智能高速铁路。文章结合京张高铁重点工程—八达岭地下站和隧道工程BIM应用,基于铁路工程BIM技术标准,重点研究多专业设计数据一致性表达,构建了八达岭地下站和隧道工程的全要素信息模型,并利用中铁工程设计咨询集团有限公司开发的铁路多专业数字化协同设计软件,搭建了一个协同设计平台,使传统上离散的各专业设计数据能够实现集成展示,方便设计方案的对比和优化,有助于提升设计效率和质量,实现铁路工程的智能化建造。此外,提出将全要素信息模型与能够反映铁路基础设施运营维护阶段真实状况的海量三维点云数据融合起来,为运营维护阶段基础设施一致性检测提供支持。Abstract: Beijing-Zhangjiakou high-speed railway is the first intelligent high-speed railway in China in which building information modeling is applied to all specialties in the whole line and the whole life cycle. In combination with the BIM applications of its key project - the Badaling underground station and tunnel engineering, we focus on consistency expression of multiple specialty design data based on relevant BIM standards for railway engineering, build the full feature data model of Badaling underground station and tunnel engineering and set up a multi-specialty collaborative design platform by using the digital railway multi-specialty collaborative design software developed by China Railway Engineering Design Consulting Group Co.. This platform can enable integrated display of traditional discrete design data of specialties and facilitate the comparison and optimization of design schemes, thus conducive to improve the design efficiency and quality and realize the intelligent construction of railway engineering. Besides, we propose to fuse the full feature data model with massive 3D point cloud data that can reflect real situation of railway infrastructure in the operation and maintenance stage, so as to provide support for the consistency checking of railway infrastructure in the operation and maintenance stage.

-

传统的铁路工程设计中,各专业设计数据分散管理,逻辑关联性不强,设计成果不易维护,且存在大量冗余信息,难以满足铁路智能化应用的要求[1]。

北京—张家口高速铁路(简称:京张高铁)下穿长城,在长城脚下设置了地下车站,该车站是目前国内埋深及提升高度最大、洞室群最复杂、单拱跨度最大的高速铁路暗挖车站,面临深埋车站舒适环境营造、防灾疏散救援保障、超大跨隧道和密集洞群稳定支护、重要文物和环境保护等关键技术难题,对设计提出了更高要求,需要设计单位对设计理念和设计方法进行创新。京张高铁是国内第一条全线、全生命周期内所有专业均应用建筑信息建模(BIM,Building Information Modeling)技术的智能高速铁路,其重点工程—八达岭地下站及隧道工程信息模型一致性表达是京张高铁BIM技术应用的重要内容。

本文结合八达岭地下站及隧道工程设计,重点研究铁路工程信息模型分类编码体系和设计过程管理,建立了无砟轨道、接触网、轨旁设备、安全门、车站关键设施等工程对象的信息模型,并提出铁路工程信息模型多专业设计数据一致性表达方法,实现不同专业多层级信息实体的强耦合关联,以建立计算机支持的协同设计工作模式;同时,使用三维激光扫描技术,采集地下站和隧道竣工后的点云数据,研究海量点云数据高效检索方法及信息模型无损转换方法,实现设计信息模型与点云数据的无缝融合,通过将运营维护现场数据与设计数据进行对比分析,支持基础设施信息模型的一致性检测,为京张高铁运营维护管理提供决策依据。

1 铁路工程信息模型多专业设计数据一致性表达

BIM技术具有数字化、可视化、多维化、协同性、模拟性等特点,可贯穿应用到铁路工程全生命周期,支持广泛的信息共享,方便铁路工程项目各相关方协同开展工作,而实现铁路工程信息模型中多专业设计数据一致性表达是BIM技术在铁路智能建造中成功应用的关键之一。

为了实现铁路工程建筑信息建模中多专业设计数据一致性表达,需要制定统一的语义标准、数据存储标准和交付标准。国际标准中有BSDD(building SMART Data Dictionary)、IFC(Industry Foundation Classes) 和IDM(Information delivery manual),我国铁路工程行业也发布了《铁路工程信息模型分类和编码标准》、《铁路工程信息模型数据存储标准》、《铁路四电工程信息模型数据存储标准》以及《铁路工程信息模型交付精度标准》等标准[2-5]。

其中,《铁路工程信息模型数据存储标准》对IFC标准进行了扩展,涵盖铁路线路、轨道、路基、桥梁、隧道、站场、路基排水、地质8个专业领域。《铁路工程信息模型分类和编码标准》采用了面分类法和线分类法结合的编码方式,主要包括铁路工程阶段表、组织角色表、产品表、信息模型分类表、信息模型编码表、专业领域表、工艺表、工法表、材料表、属性表、地理信息表等,这些分类表准确地描述了铁路工程各专业多层级信息实体及其逻辑关系。依据此标准,定义了八达岭地下站及隧道工程的全要素信息模型,实现所有专业对象信息表达的结构化与规范化,描述其构造及应用方法,有利于设计信息的存储和相关各方交流过程中的信息传递。

铁路工程信息模型交付标准旨在支持特定业务流程便捷地交换信息,所交付的信息根据需求可以是多个存储记录集合的简化。通过研究分类编码、存储和交付标准,将其应用于八达岭地下站及隧道工程中的无砟轨道、接触网、轨旁设备、安全门、车站关键设施等工程对象的信息建模,计算机可自动识别各个专业的工程对象,实现数据的检查、验证和统计分析,并保证各专业信息存储的标准化,保证信息交换过程中信息准确无误且理解一致。

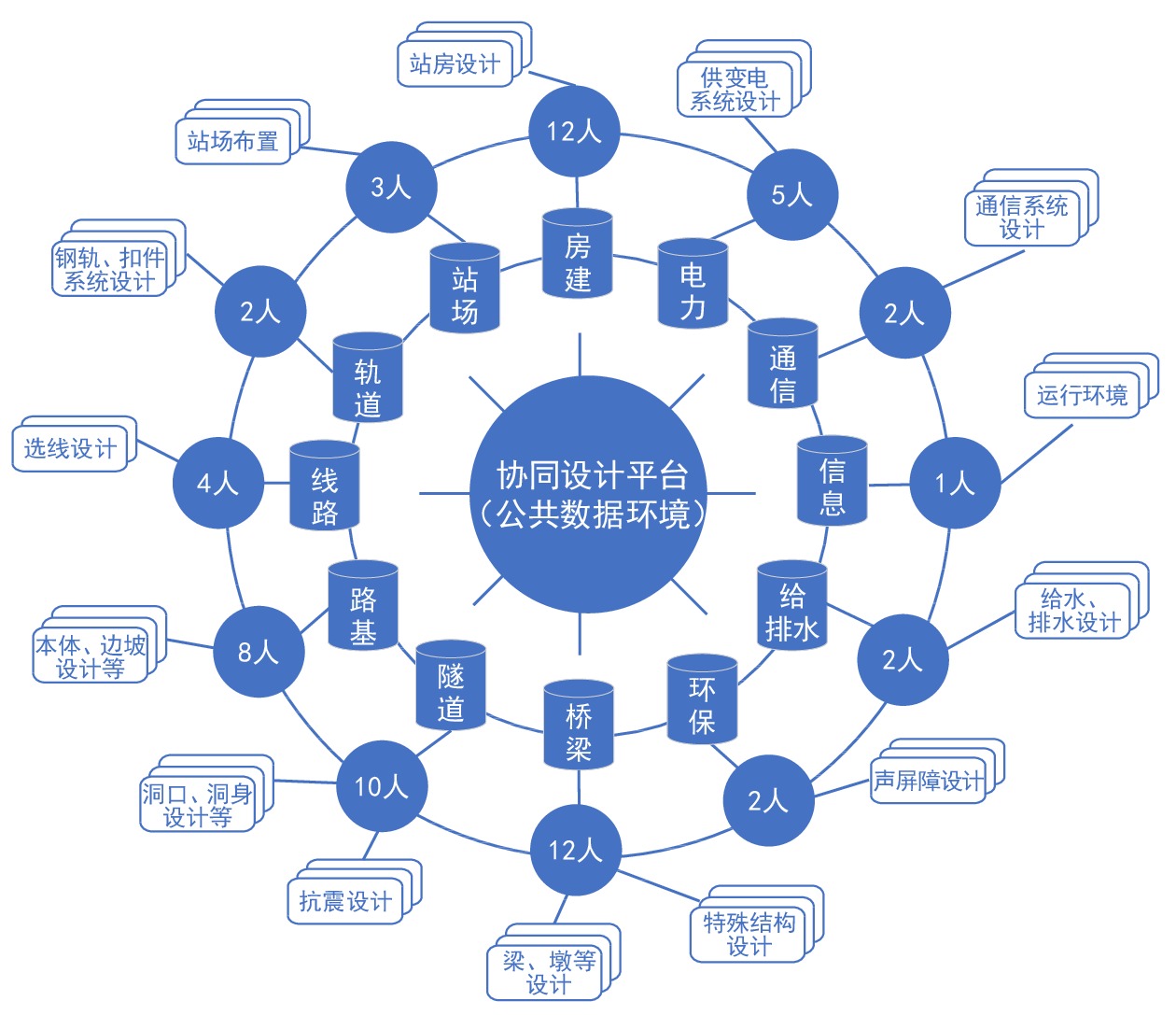

为了实现信息模型中多专业设计数据的一致性表达,需要建立一个开放共享的数据环境。中铁工程设计咨询集团有限公司(简称:中铁咨询)自主研发了铁路多专业数字化协同设计软件,内置了相关专业标准、共享设计资源和规范化工作流程,涵盖设计资源管理、过程协同管理、成果管理、设计变更管理等方面。并为各专业设计人员定制了统一的工作空间,使专业设计人员能够基于数据流引擎,使用统一的数据资源开展协同设计[6],实现基于项目的资源共享以及基于公共数据环境的全过程协同工作,如图1所示。

在协同设计平台的支持下,整个设计过程的相关信息都能被记录下来,相关数据图表均可供各专业设计人员进行查询和统计分析。在传统设计过程中,文件流转流程往往较为复杂。而利用BIM技术对文件流转流程进行优化后,能够让各专业设计人员在同一个全要素信息模型上开展工作,可使很多原本串行的工作并行化;并在定制的流程引擎驱动下,使多专业配合工作成为基于全要素信息模型的直接数据交互,各专业设计数据间的逻辑联系更为紧密,工作配合度更高,有助于减少差错、遗漏和冲突,保证多专业设计成果汇总后,能够形成高度一致的整体,促进设计质量提升。

此外,这种协同工作方式还能让年轻的技术人员更快、更深入地了解相关专业的设计意图和思路,掌握不同专业间如何高效配合、如何有效解决冲突的方法和技巧。

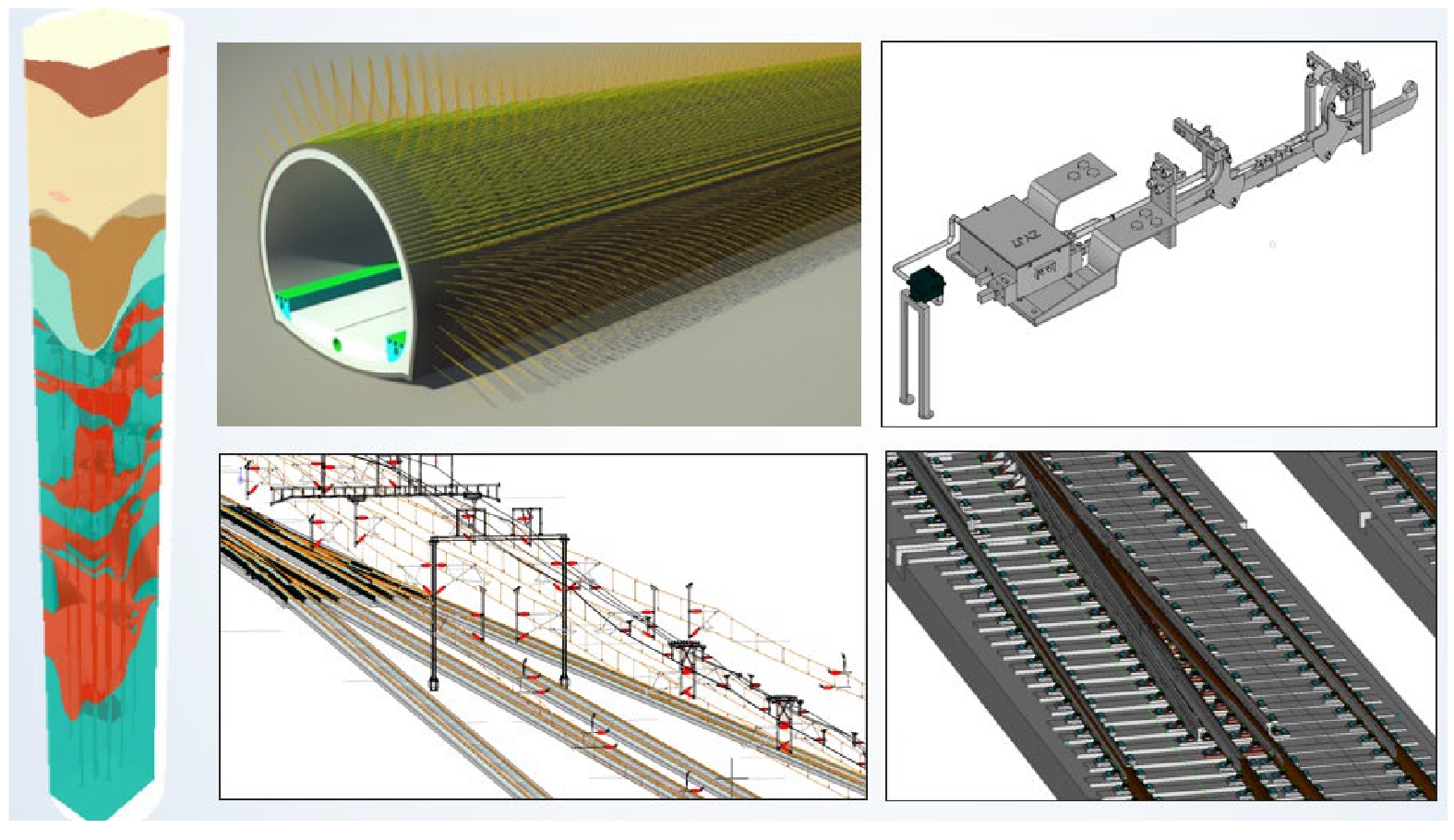

针对京张高铁八达岭地下站及隧道工程,使用中铁咨询开发的铁路多专业数字化协同设计软件,建立了八达岭地下站及隧道工程全要素信息模型。各专业设计人员采用基于统一数据模板的数据存储方法,能够便利地将各专业内及不同专业间的内在属性及逻辑关系抽取出来,并利用计算机可识别的语言进行结构化表达,实现了多专业设计数据的一致性表达。此外,采用统一模板解析的方式,可将全要素信息模型中各种对象(如无砟轨道、接触网、轨旁设备、安全门、车站关键设施等)的几何属性与非几何属性以可视化形式集成展示,形成可交互编辑的参数化模型,如图2所示。

通过定义数据模板,建立不同专业对象间的动态关联;当其中某一对象发生变化,与之关联的其它专业对象会自动跟随变化,从而保证不同专业设计数据保持一致。

信息模型主要有5种解析表达方式:(1)基于点、线、面自动构网技术,创建地形、地质等要素的信息模型;(2)基于实体交并运算,创建隧道洞、门等实体;(3)基于复杂模板,创建洞身、排水沟等实体的信息模型;(4)基于基础构件单元进行批量布置,创建轨道、锚杆等实体的信息模型;(5)基于自定义的复杂装配式方式,创建接触网的信息模型。

实现工程信息模型中多专业设计数据一致性表达,可以基于所创建的全要素信息模型,将传统上分散管理的各专业设计数据实现集成展示,方便设计方案的对比和优化,有助于提升设计效率和质量。同时,在将设计成果完整地交付给后续的建造和运营维护方时,建造和运营维护人员可以在设计阶段构建的全要素信息模型上继续补充施工和运营维护信息,为铁路工程的智能化运营与维护提供良好的数据基础。

2 运营维护阶段基础设施信息模型一致性检测

铁路基础设施在投入使用之后,随着服役时间的推移,会受到材料自身性能降低、外界自然环境长期侵蚀、自然灾害(地震、洪水等)破坏以及人为等不确定因素的影响,部分基础设施的整体状态会发生一些明显的变化,造成运营维护阶段的实际情况与建造交付时提供的信息模型不一致。铁路基础设施检测部门往往要投入大量的人力、物力去检测这类不一致的情况,且传统上依靠人工巡检是 “头痛医头,脚痛医脚”的被动管理模式,存在工作量大、效率低、成本高、维护效果不理想的难题。

目前,三维激光扫描技术在国内工程领域的应用已十分广泛,常用于全景测量,可快速获取工程现状的点云模型。利用八达岭地下站及隧道洞内高精度控制网,集成惯性导航、高精度授时设备和三维扫描仪,能够快速完成地下站及隧道内相关建筑、设施的尺寸以及三维空间信息的采集,生成能够反映工程现状的密集点云数据。

鉴于设计阶段提供的全要素信息模型已实现了铁路工程建造方案的三维数字化,所形成的数字孪生资产能够更好地承载和传递各类工程对象在设计、施工,以及运营维护管理阶段所需的几何和属性信息。为此,可将设计阶段提供的全要素信息模型与能够反映工程真实环境和现状的海量点云数据融合起来,为铁路运营维护阶段基础设施信息模型一致性检测[7-9]提供支持,实现这2类数据的有效融合主要涉及点云检索和数据融合2项关键技术。

2.1 点云检索

点云数据是铁路现状三维数据的重要来源之一,具有数据量大、分布不均匀等特点,但主要是表征目标表面的海量点集合,缺少拓扑信息。处理点云数据的一项重要任务就是建立离散点间的拓扑关系,以支持基于邻域关系的快速数据查询。

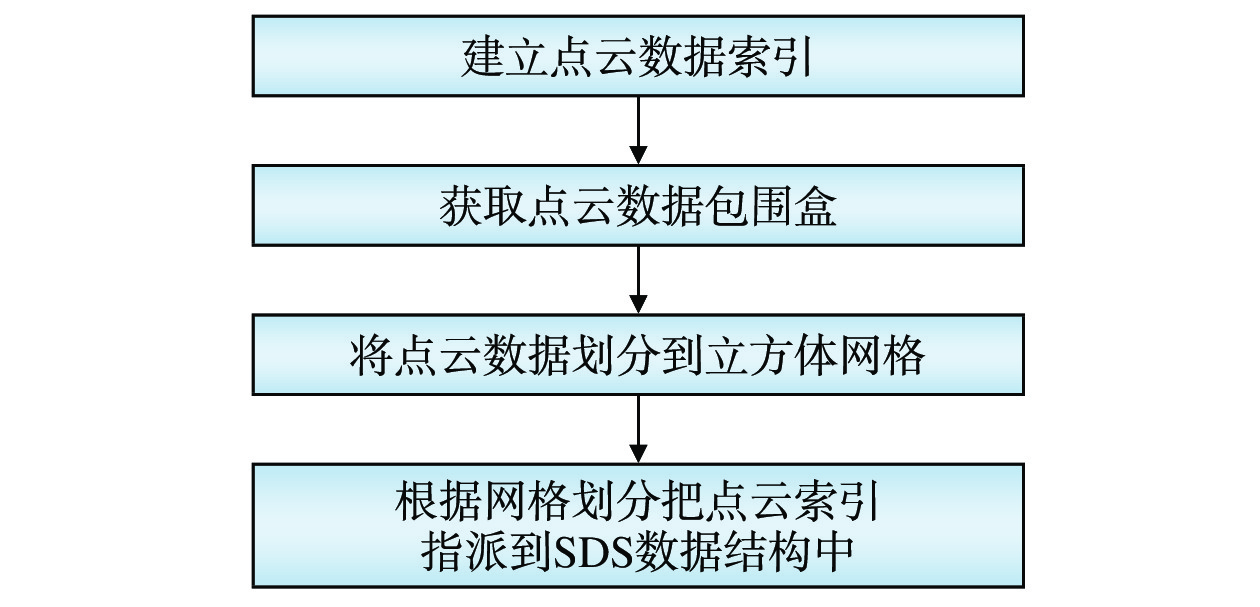

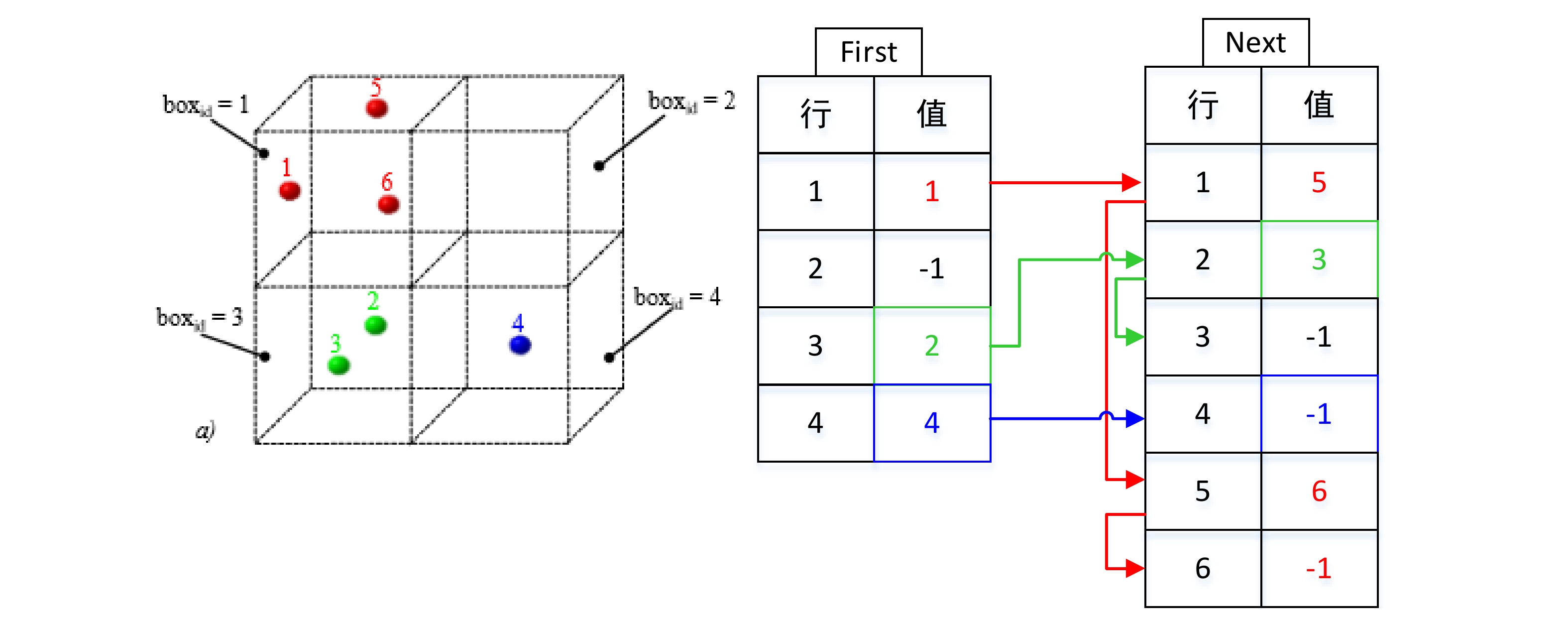

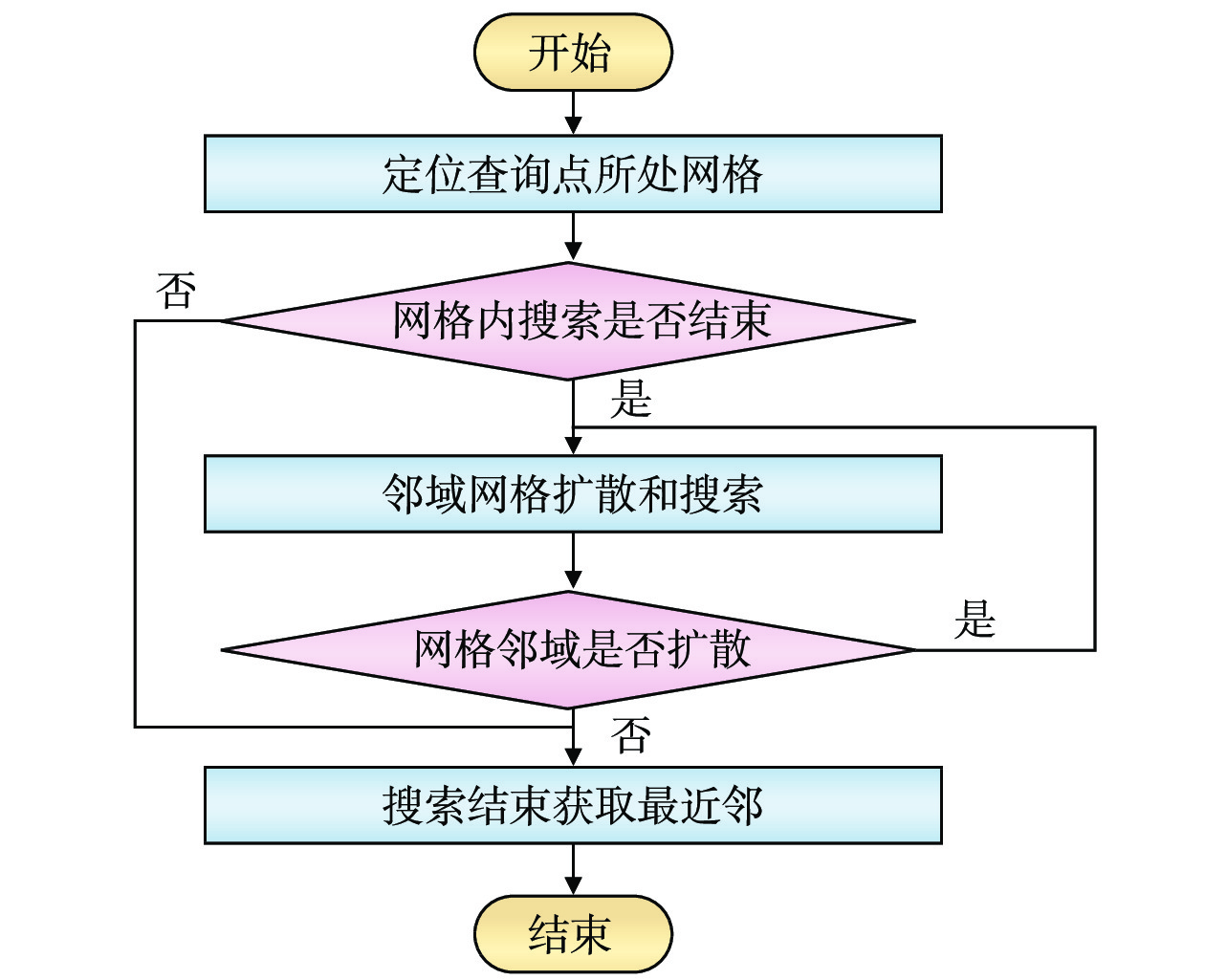

常见的空间索引一般是自顶向下、逐级划分空间的各种数据结构空间索引,比较有代表性的是kd树(k dimentional tree)和八叉树(octree),对应的数据结构分别为二分查找树和八叉树[10-12]。这2种索引对近邻搜索都十分有效,但用于海量数据搜索时速度极慢。为此,本文提出采用一种新的空间搜索结构(SDS,Search Data Structure)。SDS的数据结构比较简单,只包含2个数组,但其构建方式十分巧妙,具体流程如图3所示。

(1)为点云数据建立索引,即有

$ \left\{1,\cdots ,{n}_{p}\right\} $ ,其中$ {n}_{p} $ 为点$p $ 的索引编号。(2)获取点云数据的包围盒。

(3)对点云数据进行空间划分,建立立方体网格,并将所有点指定到对应的网格,为每个点分配一个网格号

$b o {x}_{id}$ 用于标识,可表示为$$ b o x_{i d}=\frac{x}{d}+\frac{y}{d} \cdot n_x+\frac{z}{d} \cdot n_x \cdot n_y $$ (1) 其中,

$ x $ ,$ y $ 和$ z $ 为点坐标;$n_{y}$ ,$n_{y}$ 分别为包围盒在$x$ ,$ y $ 轴方向上划分的网格数量;$ d $ 为每个网格的尺寸。(4)根据网格划分,将点云数据索引按规则指派到SDS数据结构中,SDS结构如图4所示。

SDS数据结构主要由2个数组组成:First和Next;First对应于网格序号,每个元素保存一个网格内所有点中最小的索引值;Next对应于点云中所有的点序号,每个元素保存序号对应点所处网格中索引值大于且紧邻该点的索引,当序号对应的点为网格中最后一个点时,Next中保存值为−1。通过顺序查询Next数组,idPoint=Next[idPoint],可快速地访问一个网格中所有的点云。基于SDS结构进行快速检索的最近邻搜索包含2个步骤:网格内搜素和邻域网格搜索,如图5所示。

基于SDS结构的最近邻搜索流程为:

(1)定位查询点网格:根据查询点坐标定位到点所在立方体网格的序号;

(2)网格内搜索:计算查询点到其所处网格内部所有点的距离,并维护相关近邻索引和距离数据;判断是否需要搜索更大的范围,若是即进入步骤(3),否则搜索过程结束;

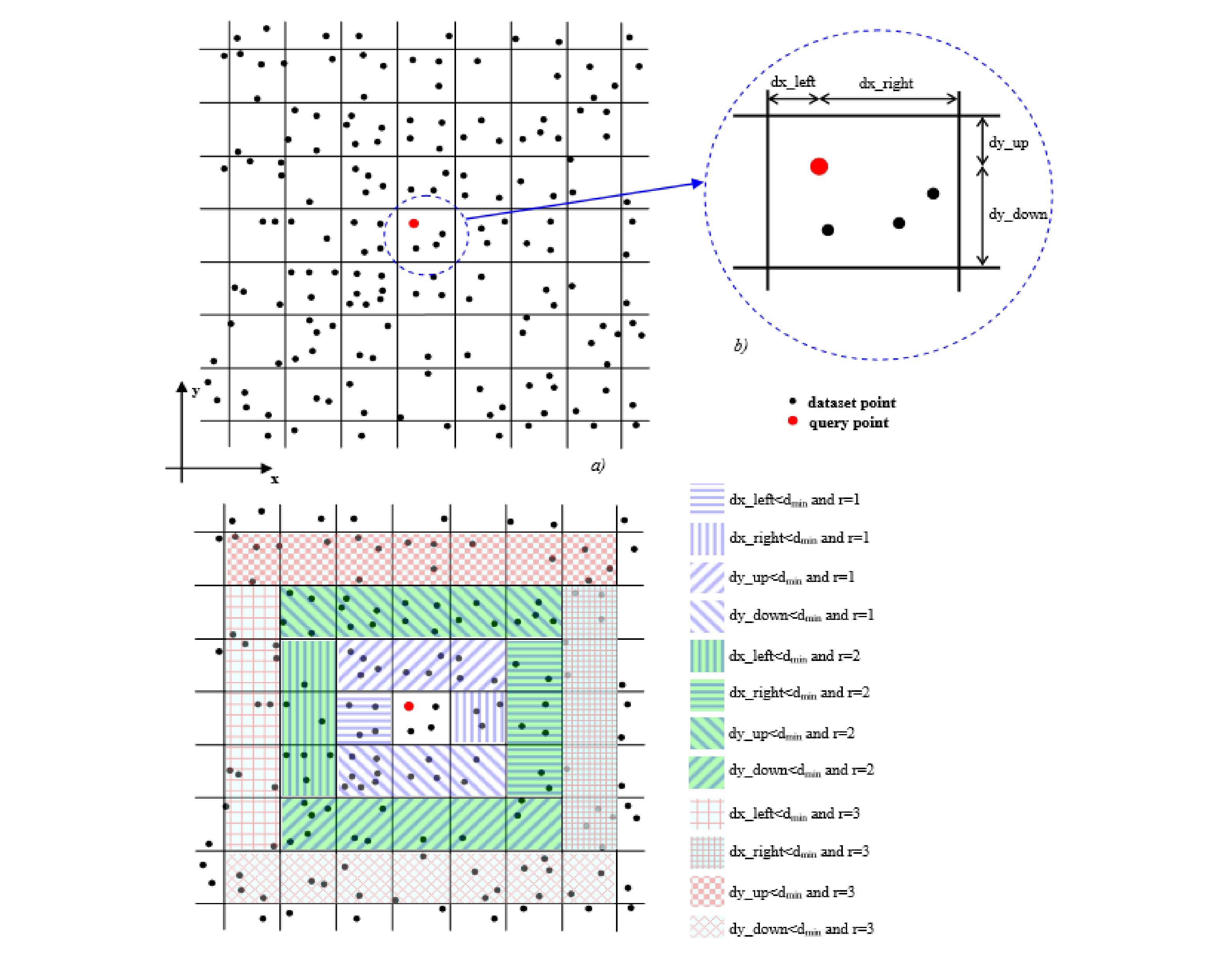

(3)邻域网格扩散和搜索:通过比较所获取的领域搜索结果和搜索范围对应网格各个面的距离,判断扩散方向,邻域网格扩散规则如图6所示,并在新的邻域网格内进行搜索;

(4)网格邻域扩散判断:结合之前所有的邻域搜索结果,比较查询点到当前搜索范围所对应网格的各个面的距离,判断是否需要将查询范围扩散至更大邻域的网格区域;若还需扩散搜索范围则返回步骤(3),否则搜索过程结束。

2.2 数据融合

铁路工程全要素信息模型是一种细粒度数据模型,可应用于铁路全生命周期管理,但需要进一步与线路周边宏观的地理信息相结合,才能在铁路工程建造和运营维护阶段发挥出更大价值。GIS是一种可以兼容影像、矢量及点云等空间数据源的信息系统,能为铁路运营维护提供多种空间查询、定位以及分析功能。

为此,可将铁路工程在设计阶段生成的全要素信息模型转换成为GIS可兼容的三角面片格式的模型(简称:GIS模型),用于实现点云数据和全要素信息模型的融合,具体的转换过程为:

(1)从工程设计软件中提取工程信息模型的完整信息,包括几何点线面信息、纹理信息以及关联属性信息;

(2)将几何模型转换成三角面片模型,同时将纹理映射到三角面片上,保持原有模型的几何外观;

(3)将信息模型的非几何属性信息提取出来建立属性数据库。

一个铁路工程中通常存在大量几何形状相同(或相似)的构件,如轨枕、扣件、支柱、吊柱、梁、承台等。为提升数据处理效率,减少数据存储空间,将这些具有相同(或相似)几何形状的构件的信息模型进行分类,并定义为共享单元,其它构件定义为非共享单元。具体数据处理流程为:

(1)遍历整个工程设计文件中所有构件的信息模型,对其进行几何转换;对于非共享单元构件,读取其点、线、面数据,将其转换为GIS模型;对于共享单元构件,先查询是否已进行过几何转换;若尚未进行过几何转换,则读取其点、线、面数据,将其转换成GIS模型,并保存到数据库中;若已进行过转换,计算其空间三维位置

$({{X}},Y,Z)$ 、姿态$ (\varphi ,\omega ,\gamma ) $ 以及缩放比例$ \lambda $ 即可;(2)对GIS模型构建多层次细节模型(LOD)[12],生成4种不同细节层次模型(LOD1、LOD2、LOD3、LOD4);其中,LOD4为最精细的模型,LOD1为最简略的模型,LOD1~LOD3是从LOD4抽象简化后生成;

(3)提取信息模型纹理信息,将纹理映射到GIS模型三角面片上;根据信息模型的纹理贴图所在面的位置信息,求解GIS模型三角面片对应的纹理坐标(U,V),在平台中就可以将纹理映射到GIS模型上渲染显示;

(4)提取信息模型中的非几何属性信息,建立属性数据表,根据元素ID将属性和几何模型关联起来;

(5)根据融合需求设置GIS模型偏移量,可以设置为直角坐标偏移(X, Y, Z),也可以是球面坐标偏移(B, L, H),在几何模型中心坐标加上偏移量,实现对信息模型几何位置的平移。

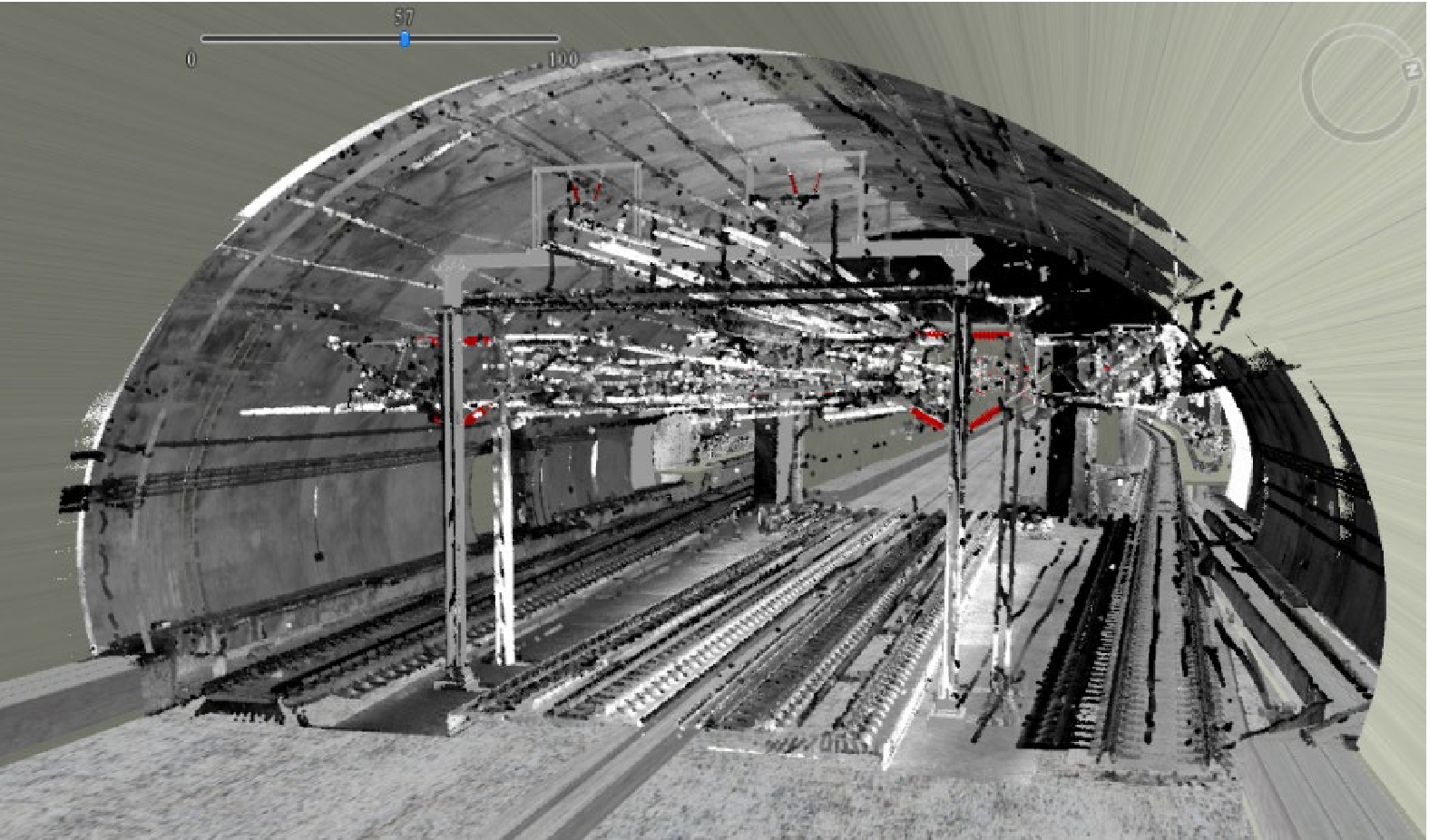

三维激光扫描采集的现场点云数据反映了工程现状,利用GIS将这些点云数据与经过格式转换的信息模型进行叠加,可以查看现场与信息模型在几何形状上是否一致,如图7所示。

由于点云数据是一系列可量测点的集合,还能从点云数据中获取接触网、轨旁设备的绝对坐标位置以及各种尺寸参数。此外,通过进一步研究提取轨道参数、断面参数的算法,还能够够实现限界检测、隧道椭圆度分析、轨道平顺性分析等功能,为铁路工务、供电、电务的运营维护提供数据基础。

3 结束语

本文结合京张高铁八达岭地下站和隧道工程BIM应用,基于铁路工程BIM技术标准,重点研究多专业设计数据一致性表达,构建了八达岭地下站和隧道工程的全要素信息模型,并利用铁路多专业数字化协同设计软件,搭建了一个多专业协同设计平台,使传统上离散的各专业设计数据能够实现集成展示,方便设计方案的对比和优化,有助于提升设计效率和质量,实现铁路工程的智能化建造。同时,提出将设计阶段提供的全要素信息模型与能够反映铁路基础设施运营维护阶段真实状况的海量三维点云数据融合起来,为京张高铁运营维护阶段基础设施一致性检测提供有力支持[13]。

为充分挖掘全要素信息模型在工程全生命周期的应用价值,后续将开展自动化检测算法研究,如基于全要素信息模型的铁路中心线自动提取、基础设施病害检测等算法,将是下一阶段的研究重点。

-

[1] 王同军. 京张高铁智能化服务总体架构、关键技术与应用示范 [J]. 铁路计算机应用,2021,30(7):1-8. DOI: 10.3969/j.issn.1005-8451.2021.07.001 [2] 李华良,杨绪坤,沈东升,等. 铁路工程信息模型分类和编码标准研究 [J]. 铁路技术创新,2015(3):17-20,72. [3] 杨绪坤. 基于IFC的铁路工程信息模型数据存储标准研究 [J]. 铁路技术创新,2015(6):8-12. [4] 佚 名. 关于发布铁路四电工程信息模型数据存储标准的决议 [J]. 铁路技术创新,2016(5):9-10. [5] 张 毅. 铁路工程信息模型交付精度标准研究 [J]. 智能城市,2018,4(12):5-7. [6] 李 纯,张忠良. 基于BIM标准体系的铁路协同设计体系研究 [J]. 铁道勘察,2020,46(1):95-102. DOI: 10.19630/j.cnki.tdkc.201909160001 [7] 田宏图. 三维激光扫描技术在铁路隧道断面提取中的应用研究 [J]. 工程勘察,2021,49(7):45-49. [8] 吕慧玲, 任晓春, 田社权, 等. 基于车载LiDAR技术的铁路线路运营维护测量方法: 陕西, CN105844995A[P]. 2016-08-10. [9] 张东方,谷利元,季育文,等. 基于3D移动测量系统点云数据的钢轨信息自动提取方法 [J]. 机车电传动,2021(2):114-119. [10] Bentley JL. Multidimensional binary search trees used for associative searching [J]. Communications of the ACM, 1975, 18(9): 509-517. DOI: 10.1145/361002.361007

[11] 谢 洪,胡晓斌,龚 珣. 一种联合瓦片索引的车载海量点云数据管理方法 [J]. 测绘通报,2017(3):17-21. [12] Clark J. Hierachical geometric models for visible surface algorithms [J]. Communications of the ACM, 1976, 19(10): 547-554. DOI: 10.1145/360349.360354

[13] 蒋伟平. 解析“精品工程 智能京张”对新时代中国铁路建设的深远影响 [J]. 铁道标准设计,2020,64(1):1-6. -

期刊类型引用(0)

其他类型引用(2)

下载:

下载: